アクリル‐さん【アクリル酸】

代表的な不飽和カルボン酸。刺激臭のある無色の液体。工業的には石油から得られるプロピレンを原料として作られる。水溶性で重合しやすく、アクリル樹脂の原料。化学式CH2=CHCOOH

アクリロニトリル【acrylonitrile】

無色で特有の臭みのある猛毒の液体。重合しやすく、合成繊維や合成ゴムの原料。化学式CH2=CHCN

アクロレイン【acrolein】

刺激臭のある無色の液体。空気中では酸化されてアクリル酸になる。化学式CH2=CHCHO アクリルアルデヒド。

アストリッド【ASTRID】

《Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration》フランスが開発を計画する高速増殖炉。経済性の見通しを立てる...

アセトアルデヒド【acetaldehyde】

刺激臭のある無色の液体。エチルアルコールを酸化すると得られ、工業的にはエチレンを酸化して作る。酢酸など多くの工業薬品の原料、またプラスチックや合成ゴムの中間原料。化学式CH3CHO アルデヒド。

泡

a bubble(▼通例複数形);〔液体の表面に固まった〕foam;〔ビールなどの〕(a) head石けんの泡soap bubbles [suds]/〔ひげそりの〕lather泡が立つbubbl...

薄い

I1〔厚みが少ない〕thin薄い板[小冊子]a thin board [pamphlet]パンを薄く切るcut the bread thin [into thin slices]雪が薄く積もって...

器

I〔入れ物〕a container, a receptacle;〔液体を入れる容器〕a vesselII〔才能〕器の大きい[小さい]人a person of high [poor] calibe...

液

〔果汁〕juice;〔樹液〕sap;〔液体〕a liquid, a fluid;〔溶液〕a solution液状⇒液状

液体

a liquid;〔流動体〕a fluid液体温度計a liquid thermometer液体空気liquid air液体酸素[水素,窒素]liquid oxygen [hydrogen, n...

ほろり

[共通する意味] ★液体がひとしずく落ちるさま。[英] to fall down《動》[使い方]〔ほろり〕(副)▽涙が思わずほろりと落ちる▽ほろりとさせられるような人情話〔ぽろり〕(副)▽目から...

ぽつり

[共通する意味] ★液体がひとしずく落ちるさま。[英] to fall down《動》[使い方]〔ほろり〕(副)▽涙が思わずほろりと落ちる▽ほろりとさせられるような人情話〔ぽろり〕(副)▽目から...

ぽろり

[共通する意味] ★液体がひとしずく落ちるさま。[英] to fall down《動》[使い方]〔ほろり〕(副)▽涙が思わずほろりと落ちる▽ほろりとさせられるような人情話〔ぽろり〕(副)▽目から...

しみる【染みる】

[共通する意味] ★液体がものにぬれて広がる。[英] to ooze[使い方]〔滲む〕(マ五)〔染みる〕(マ上一)[使い分け]【1】「滲む」は、ものについた液体が周囲に散り広がる意を表わすのに対...

ながれる【流れる】

[意味] 液体がとどまったりせず、自然に低い方へ移っていく。また、その液体の移動に伴って物が移動していく。[英] to flow[使い方]〔流れる〕(ラ下一)▽額から汗がたらたら流れる▽雪解け水...

オンサーガー【Lars Onsager】

[1903〜1976]米国の物理学者・理論化学者。ノルウェー生まれ。不可逆過程に適用できる可逆定理を証明し、不可逆過程における熱力学の基礎を確立。液体ヘリウムの理論、希薄強電解質溶液の理論など多...

カピッツァ【Pyotr Leonidovich Kapitsa】

[1894〜1984]ソ連の物理学者。英国に留学し、E=ラザフォードに師事。液体ヘリウムⅡの超流動を発見、ヘリウムや酸素の液化装置を開発し、極低温を研究した。1978年、ノーベル物理学賞受賞。

ゴダード【Robert Hutchings Goddard】

[1882〜1945]米国のロケット工学者。クラーク大教授。固体燃料や液体燃料のロケットエンジン、超音速液体燃料ロケットなどを開発。世界で初めて液体燃料ロケットの打ち上げに成功した。

トリチェリ【Evangelista Torricelli】

[1608〜1647]イタリアの物理学者・数学者。ガリレイに師事し、地球の回転を研究。のち、「トリチェリの真空」をつくり出し、液体の流出速度に関する定理を発見した。

ファン‐デル‐ワールス【Johannes Diderik van der Waals】

[1837〜1923]オランダの物理学者。物質の状態変化などを研究し、気体および液体についての状態方程式を発表、気体分子間に引力が働くことを解明した。1910年ノーベル物理学賞受賞。

胃の構造とはたらき

胃は袋状の臓器で、長さは成人で約25㎝。からだの中心よりやや左よりの、左上腹部からへその間に位置しています。 胃の容積は、空腹時には50ml以下ですが、食後には1.5l、詰め込めば2lにもなります。口腔から肛門まで連なる消化管のなかで、もっとも大きな容積をもつ臓器が胃です。 胃は食道から送られてきた食べ物を消化しながら、小腸の受け入れを待ちます。そして、少しずつゆっくりと、粥状になった食べ物を小腸の最初の部分である十二指腸へ送り出します。このように、食べ物を一時的に蓄えること、胃液(塩酸とペプシン)によって、たんぱく質を分解することが胃の二大機能です。 食べ物が胃を通過するのに要する時間は、液体ならば数分以内、固形物では1~2時間程度です。しかし、脂肪を多く含む脂っこい食べ物は、3~4時間ほど胃にとどまります。 食道とつながる胃の入り口部分を「噴門」、胃の天井に当たる部分を「胃底」、胃の大部分を占める中央部を「胃体」、そして十二指腸とつながる胃の出口部分を「幽門」と呼びます。 幽門は括約筋という筋肉でできています。括約筋は輪状の筋肉で、胃の出口を閉じたり開いたりすることによって、胃の内容物の貯留・排出を調節しています。「括る」という文字にあるように、バルブのような役割をもつ筋肉といってもよいでしょう。 幽門は、食べ物が中性か弱酸性ならば開きますが、強い酸性の場合は、十二指腸の内壁が酸でただれないよう、反射的に閉じるようになっています。 胃液は、胃の内側を覆う粘膜の「胃腺」から分泌されます。胃腺には、①「塩酸」を分泌する「壁細胞」、②「ペプシノーゲン」「胃リパーゼ」を分泌する「主細胞」、③胃壁を守る「粘液」を分泌する「副細胞」の3つの細胞があります。胃底部や胃体部の胃腺からは塩酸やペプシノーゲンが多めに分泌され、噴門と幽門の胃腺からは粘液が多めに分泌されます。 塩酸、ペプシノーゲン、粘液が合わさって胃液となりますが、塩酸には食べ物を殺菌して、腐敗・発酵を防ぐはたらきがあります。 ペプシノーゲンは、たんぱく質を分解する強力な消化酵素「ペプシン」の前駆物質です。 ペプシノーゲンは、壁細胞が分泌する塩酸に活性化されて、ペプシンに変化して初めて機能します。副細胞が分泌する粘液は、塩酸で胃壁がただれないよう防御する役割を果たします。

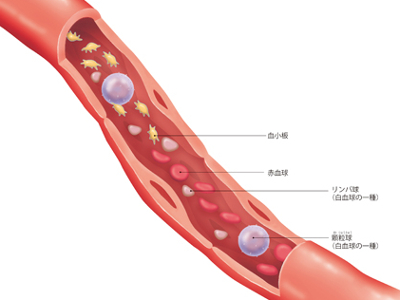

血液(血球)のプロフィール

血液は赤血球、白血球、リンパ球、血小板を含めた有形成分(細胞)が40~45%、液体成分の血漿が55~60%で構成されています。有形成分は、ほとんどが赤血球であり、白血球やリンパ球、血小板は1%程度しか含まれていません。 血液は心臓から血管を流れて、からだのすみずみまで酸素と栄養を運び、二酸化炭素や老廃物を回収して、再び心臓へ戻ってきます。 また、血液は体内に侵入してきたウイルスや細菌を白血球で撃退したり(免疫構造)、血管壁が破損したときに凝固して破損個所を修復したりします。さらには、各器官のはたらきを調整するための"情報伝達"の役目も担っています。 血液成分の約半分を占める赤血球は、直径6~9μm(1μm=1000分の1mm)。中央がへこんだ円盤状の細胞です。 その名のとおり赤色で、核をもたず柔軟性に富み、簡単に変形可能なため、毛細血管の薄い壁を通過できます。 からだ全体の血液中には、20~25兆個もの赤血球が存在し、酸素を運び、二酸化炭素を回収する工程を繰り返しています。主成分はヘモグロビンという鉄を含む色素です。 赤血球は約4カ月で寿命を迎え、時期がくると肝臓や脾臓で破壊されますが、ヘモグロビンは胆汁の成分、ビリルビンとして再利用されます。 白血球は無色で細胞内に核をもっています。 白血球には「顆粒球」「リンパ球」「単球」の3つの種類があります。1m3に6000個程度存在し、血流にのり全身を巡ります。 顆粒球は、好塩基球、好中球、好酸球に分かれ、それぞれが殺菌物質を放出します。 リンパ球にはヘルパーT細胞、キラーT細胞、B細胞、ナチュラルキラー細胞があり、B細胞は体内に侵入した病原体を攻撃する抗体をつくります。 単球は不要になった細胞を取り込み、マクロファージとなって破壊するなど、外敵の侵入を感知し、攻撃します。 血小板は核のない細胞で、骨髄のなかにある細胞、巨核球の一部がちぎれた断片からできています。通常は円形をしていますが、活動するときには突起を出して形を変化させます。 血小板は損傷部分から血液の流出(出血)があると損傷部位に集まり、一時的に傷口をふさぎます。 その後、血液中のたんぱく質である"フィブリノーゲン"が糸状のフィブリンに変化し、そこに赤血球や白血球がからみついて、血液のかたまりをつくります。さらに血漿のなかにある凝固因子に働きかけて止血します。 血漿は、淡黄色をした血液の液体成分です。約9割が水分であり、そのほかは血液の浸透圧(水分)を調整するアルブミン、外敵を攻撃するグロブリン、血液凝固を助けるフィブリノーゲンなどのたんぱく質、ブドウ糖、アミノ酸、脂肪、塩化ナトリウム、イオンなどで構成されています。 主に、水分、塩分、無機質などの栄養やホルモンを溶かし込み、必要な場所まで運んで栄養として与え、そこから老廃物を引き取るはたらきをします。

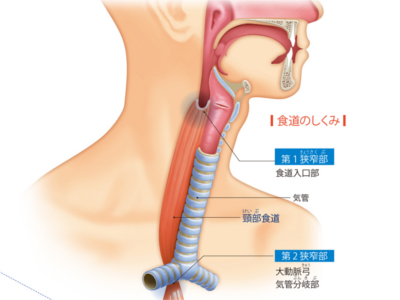

食道のはたらき・食道の構造

食道は、のどと胃をつなぐ細長い管状の器官です。胃や腸などと同じ消化器官の一つですが、消化の機能はなく、食べ物を胃へと運ぶための輸送路として働いています。 食道の長さは成人で25㎝~30㎝ほどあり、長径約2㎝、短径約1㎝の楕円形をしています。ふだん食道は前後につぶれて閉じており、食べ物が通るときにだけ、大きく広がります。 食べ物は、液体で1秒~10秒、固形物で30秒~60秒ほどで、食道を通過していきます。 食道は3つのセクションに分けられます。のどから鎖骨の辺りまでが「頸部食道」。「胸部食道」は最も長く、大動脈、気管支、心臓など重要な器官と隣り合っています。そして、横隔膜から食道・胃接合部(噴門部)までの最も短い部分が「腹部食道」です。 また、食道には生理的狭窄といって、もともとくびれて狭くなっている部分が3カ所あります。食道の入り口部分の「第1狭窄部」。「第2狭窄部」は気管支が交差する部分。「第3狭窄部」は、胃液が逆流しないよう狭くなっています。 これら狭窄部にはがんができやすく、"食べ物がつかえる"などの違和感がある場合は要注意です。 食道の壁は厚さが約4mm。一番内側は「粘膜」で覆われています。この粘膜は、食べ物が通過しやすいよう、また食道が食べ物で傷つかないよう丈夫で滑らかな「重層扁平上皮細胞」という組織でつくられています。 粘膜の外には、「粘膜筋板」という薄い筋肉の層があり、その外は「粘膜下層」といいます。 粘膜下層のさらに外には、「輪状筋」と「縦走筋」からなる固有筋層があり、食道の蠕動運動を担っているのがこれら筋肉の層です。そして、いちばん外側は「外膜」という膜状の結合組織で覆われています。