もっとも‐らし・い【尤もらしい】

[形][文]もっともら・し[シク]いかにも道理にかなっているようである。また、いかにもまじめくさっている。「—・く理屈をつける」「—・い顔つきで講釈する」 [派生]もっともらしげ[形動]もっとも...

さいたん‐きょり【最短距離】

1 二点間を結ぶ曲線のうちで、もっとも短いもの。平面上では二点を結ぶ線分の長さ、球面上では二点を通る大円の短いほうの弧の長さ。 2 ある物事に至るのにもっとも近い地位。「次期社長への—にいる役員...

ひかく‐きゅう【比較級】

西欧語の形容詞・副詞がとる語形変化の一。事物の性質・状態・度合いなどが、他に比較してもっと程度の高い状態であることを表すもの。例えば、英語のsmall(小さい)に対するsmaller(もっと小さ...

とくとう‐せき【特等席】

1 特別にすぐれた等級の席。一等より上の席。 2 (比喩的に)もっともよい場所。もっとも好きな場所。

へいきんオピニオン‐ひょうてん【平均オピニオン評点】

電話などの通信品質を評価する尺度の一。複数の被験者が文章を読み上げた音声を聞き取り、主観的に通信品質を5段階に格付けし、それらを平均値として求めたもの。1がもっとも悪く、5がもっともよい。平均オ...

合い言葉

1〔味方同士の暗証〕a password; a watchword; a countersign合い言葉を言わないと通さないGive the password, or I won't let y...

青い

I1〔青い色の〕blue; azure青い目の女の子a blue-eyed girl布を青く染めたI dyed the cloth blue.2〔顔色が悪い〕pale顔が青いよYou look ...

扱う

1〔(手で)使う〕handle;〔操作する〕operate壊れ物は丁寧に扱ってくれHandle the fragile articles carefully.この機械は扱いやすい[にくい]Thi...

編み出す

I〔編んで模様などを出す〕セーターにばらの模様を編み出すknit a rose pattern in a sweaterII〔考え出す〕think out; deviseもっと金を手に入れる方法...

言う

1〔言葉に出す〕say ((to; that)),speak, talk ((about)) (▼sayはある人の言った言葉を,またはその内容を伝える.speakは口をきく.talkはspeak...

ますます

[共通する意味] ★以前の状態より程度が増すことを表わす語。[英] moreover[使い方]〔更に〕(副)▽風が更に強くなった▽更に発展することを期待する〔もっと〕(副)▽もっと大きいのがほし...

いっそう【一層】

[共通する意味] ★以前の状態より程度が増すことを表わす語。[英] moreover[使い方]〔更に〕(副)▽風が更に強くなった▽更に発展することを期待する〔もっと〕(副)▽もっと大きいのがほし...

さらに【更に】

[共通する意味] ★以前の状態より程度が増すことを表わす語。[英] moreover[使い方]〔更に〕(副)▽風が更に強くなった▽更に発展することを期待する〔もっと〕(副)▽もっと大きいのがほし...

もっと

[共通する意味] ★以前の状態より程度が増すことを表わす語。[英] moreover[使い方]〔更に〕(副)▽風が更に強くなった▽更に発展することを期待する〔もっと〕(副)▽もっと大きいのがほし...

あたりまえ【当たり前】

[共通する意味] ★論ずるまでもなく自明であること。[英] of course[使い方]〔当たり前〕(形動)▽お金を借りたら返すのが当たり前だ▽当たり前のやり方では彼を説得できない〔無論〕▽あな...

胃の構造とはたらき

胃は袋状の臓器で、長さは成人で約25㎝。からだの中心よりやや左よりの、左上腹部からへその間に位置しています。 胃の容積は、空腹時には50ml以下ですが、食後には1.5l、詰め込めば2lにもなります。口腔から肛門まで連なる消化管のなかで、もっとも大きな容積をもつ臓器が胃です。 胃は食道から送られてきた食べ物を消化しながら、小腸の受け入れを待ちます。そして、少しずつゆっくりと、粥状になった食べ物を小腸の最初の部分である十二指腸へ送り出します。このように、食べ物を一時的に蓄えること、胃液(塩酸とペプシン)によって、たんぱく質を分解することが胃の二大機能です。 食べ物が胃を通過するのに要する時間は、液体ならば数分以内、固形物では1~2時間程度です。しかし、脂肪を多く含む脂っこい食べ物は、3~4時間ほど胃にとどまります。 食道とつながる胃の入り口部分を「噴門」、胃の天井に当たる部分を「胃底」、胃の大部分を占める中央部を「胃体」、そして十二指腸とつながる胃の出口部分を「幽門」と呼びます。 幽門は括約筋という筋肉でできています。括約筋は輪状の筋肉で、胃の出口を閉じたり開いたりすることによって、胃の内容物の貯留・排出を調節しています。「括る」という文字にあるように、バルブのような役割をもつ筋肉といってもよいでしょう。 幽門は、食べ物が中性か弱酸性ならば開きますが、強い酸性の場合は、十二指腸の内壁が酸でただれないよう、反射的に閉じるようになっています。 胃液は、胃の内側を覆う粘膜の「胃腺」から分泌されます。胃腺には、①「塩酸」を分泌する「壁細胞」、②「ペプシノーゲン」「胃リパーゼ」を分泌する「主細胞」、③胃壁を守る「粘液」を分泌する「副細胞」の3つの細胞があります。胃底部や胃体部の胃腺からは塩酸やペプシノーゲンが多めに分泌され、噴門と幽門の胃腺からは粘液が多めに分泌されます。 塩酸、ペプシノーゲン、粘液が合わさって胃液となりますが、塩酸には食べ物を殺菌して、腐敗・発酵を防ぐはたらきがあります。 ペプシノーゲンは、たんぱく質を分解する強力な消化酵素「ペプシン」の前駆物質です。 ペプシノーゲンは、壁細胞が分泌する塩酸に活性化されて、ペプシンに変化して初めて機能します。副細胞が分泌する粘液は、塩酸で胃壁がただれないよう防御する役割を果たします。

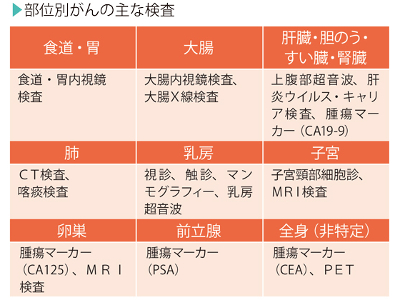

がんの検査の目的

がん検診には、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、子宮がん検診、乳がん検診などがあり、各臓器がんの早期発見にもっとも有効な検査が組み込まれています。 「喀痰検査」とは? 肺がん、咽頭がん、喉頭がんなどの有無を調べるための検査です。痰を採取し、顕微鏡を使って肉眼では判別できない細胞レベルの異常を調べます。 「マンモグラフィー」とは? 乳腺・乳房専用のX線検査で、触診では見逃されがちな小さな乳がんも発見できます。乳がんの診断には超音波検査と並び、有効な検査とされています。 「子宮頸部細胞診」とは? 子宮頸がんを調べるための検査です。膣の粘膜の細胞を採取して顕微鏡で観察し、正常な細胞と比較して評価します。 「肝炎ウイルスキャリア検査」とは? 肝炎ウイルスのキャリアかどうかを調べる検査です。肝炎ウイルスの感染を調べるこの検査は、肝がんの発生率を低下させるとして推奨されています。 「腫瘍マーカー」とは? 体内でがん細胞が増殖すると、血液中や尿中に、正常時にはほとんど見られない特殊なたんぱく質や酵素、ホルモンなどが増えてきます。がん細胞が生み出すこれらの物質を腫瘍マーカーといい、腫瘍マーカーを調べる検査は、がんの早期発見のためのスクリーニング検査として行われます。 腫瘍マーカーのなかで、AFP(肝臓がん)、CA19ー9(消化器系がん)、PSA(前立腺がん)、CA125(卵巣がん)などは、特定の臓器がんの発見に有効です。 「PET」とは? PETの第一の特徴は、ミリ単位の小さながんやがんの転移を発見できるということです。また、1回の検査で全身を調べることができます。そのため、がんの早期発見のほか、がんの進行具合、がんの予後や全身への転移などを調べるためにも行われます。 ただし、肝がんや腎がん、胃がん、尿管がん、膀胱がん、前立腺がんなどの診断率は、あまり高くないようです。

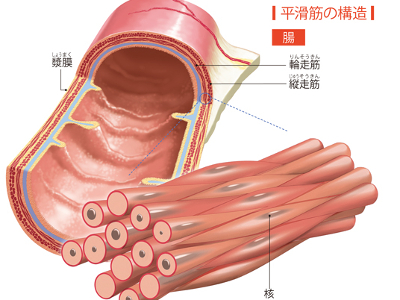

筋肉のはたらき

細い筋原線維が集まって、一つの集合体となったものを筋線維(筋細胞)といいます。さらに、その筋線維の束の集まりが筋肉です。 筋原線維のなかには、たんぱく質の細い線維と、太い線維が対に並んでいます。骨格筋は脳からの指令を受けた運動神経のはたらきにより、互いに引き合ったり、離れたりします。この収縮と弛緩の繰り返しにより、からだや臓器を動かしているのです。 骨格筋は中枢神経、心筋・平滑筋は自律神経からの指令で動いています。 骨格筋は自分の意思で動かせる随意筋です。 骨格筋の重量は、成人男性では体重の約3分の1を占めています。その主成分はたんぱく質で、ミオシンという太い線維と、アクチンという細い線維の2種類から成り立っています。 骨格筋には、収縮する速さにより「遅筋」と「速筋」があります。 遅筋は、酸素を運ぶ赤いたんぱく質を多く含み、からだの深層部で持続的な運動をします。 一方、速筋は、赤い色のたんぱく質が少なく、からだの表面に近い部分で、瞬発的な運動を担います。 また、2つの筋では、収縮をおこす分子(ミオシン)の種類が異なることがわかっています。 心筋は、心臓を形づくり動かす筋肉です。筋線維が結びついた構造をしています。 自らの意思で動かすことはできない不随意筋であり、自律神経やホルモンによってコントロールされています。 心臓は血液の入口となる「心房」と出口の「心室」から成り立っています。心室には右心室と左心室があります。そのうち左心室の心筋は、全身に血液を送り出す役割があるため、肺に送り出す右心室の3倍の厚さがあるなど、とくに強い力に耐えられる構造になっています。 心筋が休むことなく心臓を動かすことで、私たちの生命は維持されています。こうした理由から、心筋は、全身のなかでもっとも丈夫な筋肉といえます。 平滑筋は、心臓以外の内臓や血管の外壁となり、それらを動かすための筋肉です。短く細い紡錘形の筋線維から形成されています。 内臓の多くは内腔側から「輪走筋」、「縦走筋」の2層の平滑筋がついて、その外側を「漿膜」が覆う構造になっています。 「心筋」と同じく、私たちが自らの意思で動かすことのできない不随意筋であり、自律神経やホルモンによってコントロールされています。