アイ‐エフ‐エフ【IFF】

《identification, friend or foe》敵味方識別装置。暗号化された電波を出し、相手からの反応により自動的に敵味方を識別する。

アイカッパビー‐ゼータ【IκB-ζ/I kappa B-zeta】

免疫の過剰反応を引き起こす、たんぱく質の一種。平成22年(2010)、東京医科歯科大グループによりリウマチの原因物質の一つとして特定された。

アイソザイム【isozyme】

同一の生物種にあって同一の反応を触媒するが、化学構造が異なる酵素。同位酵素。イソ酵素。イソチーム。

アイピーエス‐さいぼう【iPS細胞】

《induced pluripotent stem cell》万能細胞の一種。幹細胞と同様に増殖して各種の細胞へと分化することが可能な細胞。平成18年(2006)、山中伸弥らがマウスの体細胞に初...

アクチノメーター【actinometer】

光化学反応を利用して光量を測定する機器。用途に応じて、化学光量計、感光計、日射計などとよばれる。

異常

(an) abnormality; (an) anomaly異常な 〔普通でない〕unusual, extraordinary;〔正常でない〕abnormal;〔特異な〕peculiar;《文》...

陰性

1〔陰気な性格〕(a) somber [《英》 sombre] character;〔気質〕(a) gloomy disposition2〔反応のないこと〕陰性の negativeツベルクリン反...

化学

chemistry化学的な(に) chemical(ly)化学記号a chemical symbol化学結合a chemical bond化学工業the chemical industry化学工...

可逆

可逆的な reversible可逆反応a reversible reaction

核

I1〔果実の〕a stone;《米》 a pit2〔細胞の〕a nucleus ((複 nuclei, ~es))3〔原子核〕a nucleus ((複 nuclei, ~es))核の nucl...

びんかん【敏感】

[共通する意味] ★物事に鋭く反応するさま。感じやすいさま。[使い方]〔敏感〕(名・形動)▽動物は人間よりも音に敏感である▽親の気持ちに敏感な子供〔過敏〕(形動)▽他人のいうことに過敏に反応する...

かびん【過敏】

[共通する意味] ★物事に鋭く反応するさま。感じやすいさま。[使い方]〔敏感〕(名・形動)▽動物は人間よりも音に敏感である▽親の気持ちに敏感な子供〔過敏〕(形動)▽他人のいうことに過敏に反応する...

てごたえ【手応え】

[共通する意味] ★働きかけに対する反応。[英] a response[使い方]〔手応え〕▽確かな手応えを感じる▽手応えのある相手〔歯応え〕▽歯応えのある論文[使い分け] 「手応え」「歯応え」は...

おうとう【応答】

[共通する意味] ★問いかけに対して、答えや考えなどを述べる。[英] to answer; to reply[使い方]〔答える〕(ア下一)▽大声で答える▽呼びかけに答える〔返答〕スル▽返答に窮す...

へんとう【返答】

[共通する意味] ★問いかけに対して、答えや考えなどを述べる。[英] to answer; to reply[使い方]〔答える〕(ア下一)▽大声で答える▽呼びかけに答える〔返答〕スル▽返答に窮す...

アルダー【Kurt Alder】

[1902〜1958]ドイツの化学者。ディールス‐アルダー反応として知られるジエン合成法を開発。1950年に師ディールスとともにノーベル化学賞受賞。

アレニウス【Svante August Arrhenius】

[1859〜1927]スウェーデンの物理化学者。電場をかけなくても電解質が水中でイオンに解離しているとする電離説を提唱。また、温度と化学反応速度との関係についての式も提唱。1903年、ノーベル化...

イェンゼン【Hans Daniel Jensen】

[1907〜1973]ドイツの物理学者。原子核の殻構造を研究し、光核反応の分野にも貢献。1963年、M=G=メーヤーとともにノーベル物理学賞受賞。

ウィーラント【Heinrich Otto Wieland】

[1877〜1957]ドイツの有機化学者。胆汁酸の構造を研究。また、生体内の化学反応における脱水素反応説を提唱し、酸化説をとる、ワールブルクとの論争が有名。1927年、ノーベル化学賞受賞。

オストワルト【Friedrich Wilhelm Ostwald】

[1853〜1932]ドイツの物理化学者。酸と塩基の化学親和力、反応速度論と触媒の作用などを研究。1909年、ノーベル化学賞受賞。著「化学の学校」など。

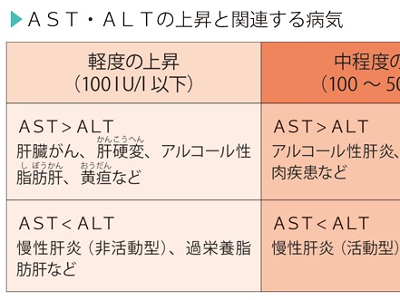

AST・ALT・γ-GTP検査の目的

肝臓・胆道などのトラブルをチェック AST、ALT、γ-GTPは、肝臓病や胆道系の病気を調べるための検査です。これらの検査だけで、肝臓病や胆道系の病気を診断することはできませんが、肝臓に障害があるかどうかを調べる第一段階の検査として、重要な意味をもつ検査です。いずれも採血して、血液中のそれぞれの値を計ります。 ASTは、心筋や肝臓、骨格筋、腎臓などに多く含まれているため、これらの臓器の細胞の障害は、血液中のASTにもすぐに反映されます。また、ALTは、とくに肝細胞の変性や壊死に敏感に反応します。そのため、肝臓病を診断するためには、ASTと肝臓の病変に敏感に反応するALTを必ず併せて調べることが重要になります。 γ-GTPは、肝臓では胆管系に多く分布しており、肝臓に毒性のある薬やアルコールに敏感に反応します。また、γ-GTPは胆道系酵素とも呼ばれており、黄疸の鑑別にも有効で、ASTやALTよりも早く異常値を示すため、スクリーニング(ふるい分け)検査としてよく用いられます。 ASTとALTに異常値が出た場合は、急性肝炎や慢性肝炎、アルコール性肝障害、肝硬変、肝臓がん、閉塞性黄疸などが考えられます。また、甲状腺機能亢進症や貧血などでも、AST・ALTが上昇します。ASTは心筋にも多く含まれているため、ASTの高値では心筋梗塞も疑われます。 ただ、両者の値は、肝細胞がどの程度壊れているかを示すものです。肝細胞の再生能力は非常に強いので、多少基準値から外れていても、壊れた分を再生できればとくに問題はありません。 また、ASTとALTは、両者のバランスを見ることも大切です。通常、ASTとALTはほぼ同じ値を示しますが、病気によってはASTとALTの比が変わってくることがあります。 γ-GTPが上昇する第1の要因は、肝臓の薬物代謝酵素が活性化していることです。 多くの薬は、肝臓のミクロゾームという部分にある薬物代謝酵素によって分解、解毒されます。γ-GTPもこの酵素の一種で、常に分解すべき物質が送り込まれていると、活性が高まり、血液中の値が上昇します。 γ-GTPの上昇にかかわる薬には、睡眠薬や抗けいれん薬のフェニトイン、鎮静薬のフェノバルビタール、糖尿病の薬、副腎皮質ホルモン薬などがあります。 また、アルコールも薬物の一種ですから、大量の飲酒を続けていると、アルコール分解酵素の活性が高まり、これを反映してγ-GTPが上昇します。 γ-GTPが上昇する第2の要因は、胆汁の停滞です。がんや胆石などで毛細胆管が圧迫されると、γ-GTPが上昇します。この傾向はASTやALTも同じなので、三者が同じように高値を示す場合は、胆道系の病気が疑われます。一方、γ-GTPだけが高値を示す場合は、第1の要因であげた薬剤性肝障害やアルコール性肝障害の可能性が高くなります。 AST、ALT、γ-GTPの検査で肝機能低下が疑われるときは、さらに詳しい検査を受けます。 肝臓病の代表ともいえる肝炎は、進行すると肝硬変、さらには肝臓がんへ発展することがあります。 AST、ALT、γ-GTPで「異常なし」の判定を受けた場合でも、大量の飲酒の習慣のある人、血糖値や血中脂質に異常がある人は、要注意です。脂肪肝が潜んでいる可能性がゼロではないからです。 脂肪肝では、とくにγ-GTPが高値を示すのですが、アルコール性肝障害でもγ-GTPが高値にならない人がおり、厚生労働省の調査によると、脂肪肝の患者のうち、γ-GTPが異常値を示したのは全体の3割強にとどまるといった報告もあります。 また本来、非アルコール性の脂肪肝は、肥満による内臓脂肪が原因で、肥満を改善したり、飲酒を制限することで回復する良性の病気です。 しかし、この脂肪肝の一部には、肝硬変に移行し、肝がんを合併する悪性のものがあります。これを非アルコール性脂肪肝炎といいます。

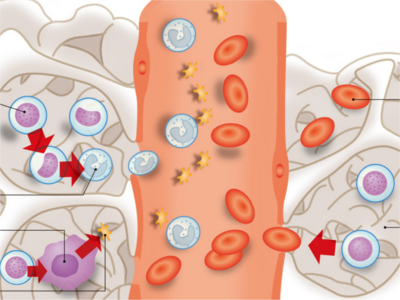

花粉症の仕組みと人体への影響(スギ花粉皮膚炎)

免疫が花粉に対して過敏に反応し(アレルギー反応)、多彩な症状が現れるのが花粉症です。さまざまな植物の花粉で花粉症がおきますが、代表格は"スギ花粉"です。 スギ花粉症がわが国で初めて報告されたのは昭和30年代終盤。以来、毎春、スギ花粉に悩まされる人(とくに小児)が増加しているといわれます。その要因の一つとして、国産木材の利用低迷などにより伐採が進まず、花粉を多くつける樹齢30年以上のスギ林が増加―。スギ花粉飛散量が増えたことがあげられます。 花粉症は、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患をもつ人、あるいは家族に何らかのアレルギーがある人がなりやすいと考えられています。 また、今まで花粉症になったことがない人でも、大量の花粉にさらされると免疫が花粉に過敏に反応するようになり、花粉症を発症しやすくなります。 花粉症は、まず体内で以前侵入した花粉を"悪者"と記憶する「感作(かんさ)」という状態がつくられたところへ、新たに花粉が侵入してきた際に発症します。鼻の粘膜に花粉がつくと、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状が現れます。目(結膜)の粘膜に花粉がつくと、目のかゆみや涙目、充血などの症状が現れます。大半はこのような目や鼻の症状を訴えるため、「花粉症は目や鼻の病気」と思われがちです。しかし近年、前述の症状以外に、咳や頭痛、全身倦怠感、発熱などを伴うことがあることが知られるようになり、現在、「花粉症は全身性疾患だ」と考えられています。 花粉症の多彩な症状のなかで、最近、とくに注目されているのが"スギ花粉皮膚炎"です。目の周りや頬、あるいは首の皮膚がカサカサして赤い斑点ができ、かゆみが現れます。多くの場合、ジュクジュクした湿疹にはならず、軽症のまま軽快します。また、春以外の季節には見られないことも特徴です。 スギ花粉皮膚炎は、皮膚に花粉が触れることによって発症します。本来、皮膚の一番外側にある角層が花粉などの異物を通さないバリアとして機能し、健康な皮膚が保たれていますが、乾燥などで角層のバリア機能が弱まってしまうと花粉が角層の奥へ侵入してアレルギー反応が出現、スギ花粉皮膚炎がおきる、と考えられています。 ①免疫を担う細胞の一つであるマクロファージが侵入してきたスギ花粉を食べ、「これは敵だ」という情報を、T細胞に伝える ②T細胞が、マクロファージから受け取った敵の情報をB細胞に伝えると、B細胞は「スギ特異的IgE抗体」をつくる ③抗体は粘膜などに存在する肥満細胞と合体する(これを感作という) ④再び侵入したスギ花粉が抗体と結合すると、肥満細胞から化学物質が出てアレルギー症状が出る

血液検査の目的

血液一般検査では、血球成分を構成する赤血球や白血球、血小板などの状態を調べます。 赤血球数 血液中の赤血球の数を調べる検査です。貧血や脱水症状があると赤血球の数に変化が現れます。 血色素測定(ヘモグロビン) 赤血球による酸素運搬は、このヘモグロビンが行っています。血色素測定とは、ヘモグロビンの量を調べる検査です。貧血や脱水症状があるとヘモグロビンの数が変化します。 ヘマトクリット値 ヘマトクリット値とは、一定量の血液に含まれる赤血球の容積の割合を調べる検査です。貧血や脱水症状があると異常値を示します。 白血球数 免疫機能で重要な役割を果たしているのが白血球です。炎症や感染、外傷、あるいは白血病などがあると白血球の数が増加します。ただし、ストレスや筋肉運動、食後、妊娠など、生理的な原因で増加することもあります。 血小板数 血小板には、粘着力と凝集力があり、出血時には血管壁にくっつき、出血を止めるはたらきをしています。血小板の数によって出血傾向を確認することができます。 血清には、体内で行われる生命活動を支えるためにたんぱくやコレステロール、糖、電解質が一定量含まれています。これらの量を調べるのが血液生化学検査です。 血清総たんぱく 血清総たんぱくは、たんぱくの量を調べる検査です。血清中のたんぱくは、ほとんどが肝臓でつくられているため、肝臓が正常に機能しているかを知ることができます。また、腎機能の低下も調べることができます。 血清鉄 からだの各組織へ酸素を運搬するヘモグロビンを構成する成分の一つに、血清鉄があります。血清鉄の量を調べることで貧血の原因が出血あるいは鉄の摂取不足によるということが推測できます。 アルブミン 血清総たんぱくの成分のうち約60%がアルブミンです。アルブミンはあらゆる病気で減少し、その減少の具合から病気の程度がわかります。 血清学検査では、体内でおこっている炎症が感染症によるものなのか、あるいは免疫異常によるものなのかなどがわかります。そのため、アレルギー性疾患、自己免疫疾患、ウイルス感染による病気などの診断に用いられます。 検査項目としては炎症反応があるかどうかを調べる「CRP」、B型肝炎を調べる「HBs抗原」、C型肝炎を調べる「HCV抗体」、梅毒の有無を調べる「梅毒反応」などがあります。