アイソスタシー【isostasy】

地表の高低に関係なく、地球内部のある一定の深さで圧力が等しくなっていて、全体として均衡が保たれているという考え。地殻は、海に浮かぶ氷山のように、マントルの上に浮かんでいると考えられる。地殻均衡説。

アイロン‐プリント

《(和)iron+print》印刷方法の一。樹脂製の専用紙と布を重ね、アイロンで熱と圧力を加えると、紙の印刷面が布に転写される。

アキュムレーター【accumulator】

1 圧力をエネルギー源として利用するため、流体を加圧状態で蓄えておく容器。蒸気蓄圧器・水力だめなど。 2 コンピューターのレジスターの一。四則演算の結果やデータを一時的に記憶するもの。データレジ...

あっ‐こん【圧痕】

押されたり、圧力を加えられたりしたときにできる跡。

あっ‐さく【圧搾】

[名](スル) 1 強くおしつけてしぼること。「大豆を—する」 2 強い圧力を加えて、物質の密度を大にすること。圧縮。

圧する

I〔圧力をかける〕pressII〔圧倒する〕overwhelm;〔まさる〕be superior to, excel ⇒あっとう(圧倒),まさる(優る)彼の剣幕に圧せられて何も言えなかったI w...

圧力

I圧力を加えるapply pressure ((to))大気の圧力atmospheric pressureII〔抑圧〕pressure圧力を加えるput pressure on [upon] (...

あつりょくだんたい【圧力団体】

圧力団体に踊らされているHe is manipulated by a 「pressure group [lobby].

外圧

external pressure;〔外国の圧力〕pressure from abroad外圧に耐えるwithstand foreign pressure

強要

a demand強要する 〔権威を持って〕demand ((that));〔相手の意志に逆らって〕compel ((a person to do));〔脅し・圧力などで〕coerce ((a p...

あつりょく【圧力】

[共通する意味] ★物体を押す物理的な力のことから転じて、自分に都合がよいことを人にさせたり、自分に都合が悪いことを人にさせないように押しとどめたりしようとする力の意で用いられる。[英] pre...

みゃくはく【脈搏】

[共通する意味] ★心臓の鼓動につれて起こる動脈の中の圧力の変動が、末梢(まっしょう)の動脈に伝わったもの。[英] the pulse; pulsation[使い方]〔脈搏〕▽脈搏がだんだん弱っ...

ふくさよう【副作用】

[共通する意味] ★ある物が、他の物に影響を与えるような働きかけをすること。また、その働きかけ。[使い方]〔作用〕スル▽鎮静剤の作用で眠くなる▽叱(しか)られたことがいい方向に作用した〔反作用〕...

ききとどける【聞き届ける】

[共通する意味] ★相手の願いや要求などを聞いて、そのとおりにする。[英] to accept; to assent (to)[使い方]〔受け入れる〕(ラ下一)▽その意見は受け入れ難い〔聞き入れ...

ききいれる【聞き入れる】

[共通する意味] ★相手の願いや要求などを聞いて、そのとおりにする。[英] to accept; to assent (to)[使い方]〔受け入れる〕(ラ下一)▽その意見は受け入れ難い〔聞き入れ...

おおはら‐ゆうがく【大原幽学】

[1797〜1858]江戸末期の農村指導者。神道・仏教・儒教を学び、下総(しもうさ)国香取郡長部村で村民を指導して村の建て直しを図ったが、幕府の圧力をうけ自殺。彼がつくらせた土地共有組織「先祖株...

きりゅう‐ゆうゆう【桐生悠々】

[1873〜1941]ジャーナリスト。石川の生まれ。本名、政次。信濃毎日新聞主筆として乃木希典(のぎまれすけ)の殉死や関東防空大演習を批判。軍の圧力を受けて職を追われた後は、個人誌「他山の石」を...

じょ‐せいしょう【徐世昌】

[1855〜1939]中国、清末・民国初期の政治家。天津(てんしん)(河北省)の人。字(あざな)は菊人(きくじん)。1918年、安徽(あんき)派と奉天派に推されて大総統に就任、革命派との和議を策...

パステルナーク【Boris Leonidovich Pasternak】

[1890〜1960]ソ連の詩人・小説家。象徴主義的な詩集「雲の中の双生児」で文名を確立。唯一の長編小説「ドクトルジバゴ」により、1958年ノーベル文学賞の授与が決定されたが、政治的圧力によって辞退。

レザー‐シャー【Reḍā Shāh Pahlavī】

[1878〜1944]イランの国王。1921年、クーデターによって実権を掌握、1925年パフラビー朝を創始し、即位。1935年国号をイランと改称。1941年、イギリス・ソ連の圧力で退位。

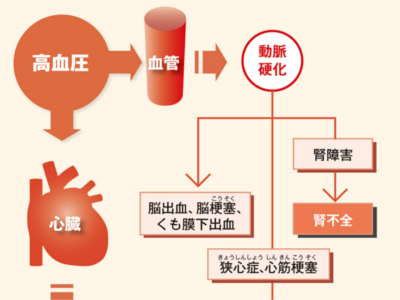

血圧検査の目的

高血圧の有無をチェック 血圧検査は、高血圧の有無や高血圧をもたらす病気を調べるための検査です。心臓がもっとも強いポンプ力で血液を送り出す"収縮期"の血圧と、心臓、静脈から血液を戻す"拡張期"の血圧を測定します。 医療機関の血圧測定では、正確な数値が得られる「水銀血圧計」を用いて、上腕動脈の血圧を測定します。 上腕動脈は心臓に近く、心臓に直結する大動脈起始部の血圧が反映されるため、心臓の状態を知る重要な手がかりになるからです。 実際の検査では、上腕部にカフ(駆血帯)を巻き、カフに空気を送って締め付け、空気を抜きながら測定します。 血圧は"心拍出量"と"血管抵抗"によって決められます。 たとえば、激しい運動をしているときは、心臓は心拍数を上げて大量の血液を送り出すため、血圧が上昇します。 また、気温が低いときや精神的に緊張したときなどは、末梢血管が収縮し、血管の抵抗性が高まるため、心臓は強い圧力で血液を送り出します。結果、やはり血圧は上昇します。 逆に、睡眠中やリラックスしているときは、それほどたくさんの血液を必要としませんから、心拍数も血圧も下がっています。 こうした心臓のはたらきや血圧は、自律神経によって自動的に調節されています。運動時や興奮状態にあるときは、交感神経が優位に働き、血圧が上がります。一方、安静時には副交感神経が優位となり、血圧は下がります。 日内変動 血圧は1日のなかで数値が変動します。 一般的には起床時に大きく上昇し、昼食時にピークとなります。夕方以降はゆるやかに低下し、睡眠時はもっとも低い状態で安定します。 日常の動作、行動、生活習慣など 血圧は食事、入浴、排泄、運動時などのほか、ストレスや喜怒哀楽などの興奮状態のときに上昇します。また、喫煙や飲酒などの生活習慣も、血圧を上昇させる大きな要因となります。 環境 血圧は、寒暖の差が激しいとき(10度以上の温度差)、季節の変わり目、冬の寒さなどのストレスによって上昇します。季節では、春から夏にかけては比較的低く、秋から冬にかけて高くなります。 ほかの病気との関連 血圧は脂質異常症、糖尿病、高尿酸血症、肥満、腎臓病、ホルモンの病気などと深い関連があります。 正常範囲を超えた血圧を長期間放置していると、血圧の負担のかかる血管や臓器が障害され、さまざまな合併症がおこってきます。 合併症をもたらす代表は、動脈硬化です。動脈硬化が進行すると、とくに脳、心臓、腎臓に深刻な合併症を引き起こします。 脳の血管の動脈硬化が進むと、脳出血や脳梗塞、くも膜下出血などの危険が高まります。また、心臓では、狭心症や心筋梗塞をおこしやすくなります。 いずれも命にかかわる重大な病気です。また、腎臓の細動脈や糸球体が硬化する腎硬化症では、腎機能の低下から腎不全に至ることもあります。 日本高血圧学会では、収縮期血圧140mmHg以上、拡張期血圧90mmHg以上を高血圧とし、治療の対象とされています。しかし、メタボリックシンドロームの診断基準では、収縮期血圧130mmHg以上、拡張期血圧85mmHg以上(いずれか、あるいは両方)であれば、内臓脂肪蓄積の改善をはじめとする生活改善が必要とされています。

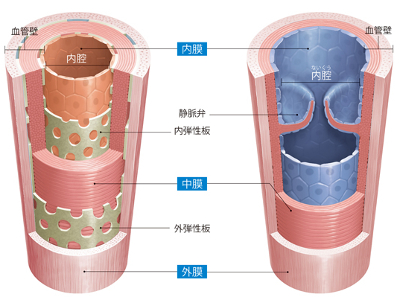

血液循環と血管の構造

血液循環を構成する2つのルート―。その1つは、心臓の左心室から大動脈に拍出された血液が、中動脈→小動脈→細動脈→微細動脈→毛細血管の順に進んで全身を流れ、微細静脈→細静脈→小静脈→中静脈→上大静脈・下大静脈へと合流を繰り返しながら右心房に戻ってくる「体循環」です。 体循環で血液がからだを一周する時間は、約20秒といわれています。このわずかな時間で、血液は左心室を出発し、からだ中を巡りながら必要な部位でガス交換、すなわち酸素を届け、不要な二酸化炭素を引き取って右心房に戻ってきます。 もう一方のルートは、右心房→右心室→肺動脈を経由して肺に入り、肺静脈を通って左心房に戻ってくる「肺循環」です。このコースは、右心房を出てから3~4秒という短時間で血液が心臓に戻ってきます。 肺循環では、体循環のルートを通って心臓に戻ってきた血液から、二酸化炭素や老廃物などを取り除いて、再度、酸素を多く含んだ新鮮な血液に再生するため、肺のなかでガス交換を行ったのち、心臓へと戻します。 肺循環を終えた血液は左心房、左心室を経由して大動脈から再び体循環のルートへと進みます。 血液は、常に体循環、肺循環を交互に繰り返して体内を循環しているのです。 血管は血液が流れるパイプラインであり、パイプの内側にあたる"内腔"と、パイプの外壁となる"血管壁"からできています。 動脈と静脈では構造的な差異が若干あり、まず動脈は内腔が狭く、内側から、薄い「内膜」、厚い「中膜」、「外膜」の3層の膜が重なる厚い血管壁に囲まれ、弾力性に富んだ構造になっています。 また、太い動脈と細い動脈では、それぞれ役割が異なります。大動脈のように太い動脈は、弾力性に富んで心臓からの強い血流を受け止めて、血流を和らげる役割を担います。俗に"弾性血管"と呼ばれています。 細い動脈は"抵抗血管"とも呼ばれ、心臓からの圧力に抵抗して血液量を調整しています。心臓から送られてきた血液を、どこにどれだけ流すのかを分配します。 一方、静脈は体循環から心臓に戻る血液のラインで、体内の二酸化炭素や老廃物を吸収した血液が流れています。動脈同様に3層の膜で血管壁を形成していますが、内膜、中膜ともに薄く、平滑筋や弾性線維も少ないため、血管壁の弾力が強くありません。 静脈を流れる血液は体内の約75%。血管の数も動脈より多く、太いため、逆流を防ぐために弁がついています。さらに手足の筋肉の動きを"血液の流れをサポートするポンプ"として利用し、ゆるやかなスピードで心臓に血液を戻します。 これら動脈と静脈の間には、直径1mmにも満たない(約1/100mm)毛細血管が無数にあり、両者間を網の目状に走っています。 毛細血管の血管壁は、動脈や静脈に比べて薄く、内皮細胞、基底膜、周皮細胞などからできています。平滑筋はありません。

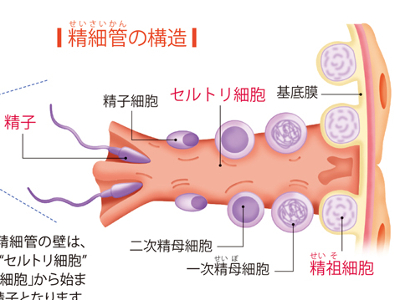

精子と射精のメカニズム

精子は精巣内にある多数の精細管でつくられています。 精子の頭部の大きさは、わずか0.005mm程度。からだのなかで一番小さな細胞です。 精子は、先端が突起状になった球体の頭部、楕円形の中間部、細い糸状になった尾部の3部位に分けられます。 精子頭部の中心には、23個の染色体をもつ細胞核があり、ここに父親の遺伝子を含んでいます。細胞核の外側は、先体という組織に包まれています。先体は、卵子に突入するための組織で、卵子の表面を覆う膜を溶かす酵素を含んでいます。 中間部には、精子が運動するためのエネルギーをつくるために、ミトコンドリアがらせん状に巻きついています。ミトコンドリアは、精液のなかの糖分を吸収し、そのエネルギーを尾部の鞭毛に与えています。 性的な興奮が高まると、陰茎内の陰茎海綿体と尿道海綿体の内部にある動脈がゆるみ、海綿体の細かい溝のなかに多量の血液が流れ込みます。そのため、海綿体はふくらみ、海綿体を外側から包んでいる白膜が、血液の圧力を受けて硬くなります(この状態が勃起です)。 勃起の際、精巣でつくられた精子は蠕動運動により精管を通って前立腺まで運ばれ、精のうの分泌液と混ぜられて精液となります。 このとき、精液の膀胱への逆流を防ぐために、膀胱の出口にある内尿道括約筋が収縮して、膀胱につながる尿道は閉じられます。同時に外尿道括約筋も収縮して、前立腺内の尿道内圧を高めます。 その後、外尿道括約筋だけが弛緩すると圧力で精液が押し出され、外尿道口から射精されます。