あく【悪〔惡〕】

[音]アク(呉)(漢) オ(ヲ)(漢) [訓]わるい あし にくむ [学習漢字]3年  〈アク〉 1 正しくない。わるいこと。「悪意・悪質/改悪・害悪・旧悪・凶悪・極悪・最悪・罪悪・邪悪・醜悪」...

〈アク〉 1 正しくない。わるいこと。「悪意・悪質/改悪・害悪・旧悪・凶悪・極悪・最悪・罪悪・邪悪・醜悪」...

あくしゅう‐ぼうしほう【悪臭防止法】

工場などから発生する悪臭を規制し、生活環境の保全、国民の健康の保護を目的とする法律。昭和46年(1971)施行。→臭気判定士

アクリル‐さん【アクリル酸】

代表的な不飽和カルボン酸。刺激臭のある無色の液体。工業的には石油から得られるプロピレンを原料として作られる。水溶性で重合しやすく、アクリル樹脂の原料。化学式CH2=CHCOOH

アクリロニトリル【acrylonitrile】

無色で特有の臭みのある猛毒の液体。重合しやすく、合成繊維や合成ゴムの原料。化学式CH2=CHCN

アクロレイン【acrolein】

刺激臭のある無色の液体。空気中では酸化されてアクリル酸になる。化学式CH2=CHCHO アクリルアルデヒド。

青臭い

I〔匂いが〕この野菜ジュースは青臭くてとても飲めないThis vegetable juice has such a raw smell it's undrinkable.II〔未熟な〕immat...

悪臭

a bad smell; an offensive odor;a stench;a stink悪臭のあるbad-smelling/stinking/《文》 malodorous悪臭を放つsmel...

汗臭い

君のスポーツウェアは汗臭いYour sportswear smells sweaty.

異臭

a nasty smell; a stench異臭を放つstink/give off [out] 「a stench [an offensive smell]異臭ふんぷんとしたstinking/...

陰気臭い

⇒いんき(陰気)陰気臭い話dismal talk

くさい【臭い】

[共通する意味] ★鼻に不快なにおいを感じる。[英] to smell bad[使い方]〔臭い〕(形)▽どぶ川が臭い▽臭い物に蓋(ふた)をする[補足]◇(1)状況から悪いことに関係があると感じら...

つちくさい【土臭い】

[共通する意味] ★土のにおいがする。[英] earth-smelling[使い方]〔土臭い〕(形)▽とれたての野菜は土臭い〔泥臭い〕(形)▽川魚は泥臭いものが多い[使い分け]「土くさい」「泥く...

どろくさい【泥臭い】

[共通する意味] ★土のにおいがする。[英] earth-smelling[使い方]〔土臭い〕(形)▽とれたての野菜は土臭い〔泥臭い〕(形)▽川魚は泥臭いものが多い[使い分け]「土くさい」「泥く...

みずくさい【水臭い】

[共通する意味] ★水分が多くて味が薄い。[英] watery[使い方]〔水臭い〕(形)▽水臭い酒〔水っぽい〕(形)▽これは水っぽいかぼちゃだ[使い分け]「水臭い」は、「そんな水臭いことをいうな...

みずっぽい【水っぽい】

[共通する意味] ★水分が多くて味が薄い。[英] watery[使い方]〔水臭い〕(形)▽水臭い酒〔水っぽい〕(形)▽これは水っぽいかぼちゃだ[使い分け]「水臭い」は、「そんな水臭いことをいうな...

あくぼくとうせん【悪木盗泉】

たとえ困窮しても、わずかな悪事にも身を近づけないたとえ。悪事に染まるのを戒める語。また、悪事に染まること。▽「悪木」は役に立たない木。また、人を傷つけたり悪臭のある木。「盗泉」は孔子がそこを通ったとき、のどが渇いていたが、その名が悪いといって飲まなかったといわれる泉の名。悪い木の陰で休んだり、悪泉の水を飲んだりしただけでも身が汚れるという意。「盗泉」の説話は『尸子しし』下に見える。

くんしゅさんもん【葷酒山門】

修行のじゃまになるので、臭いものや酒を寺院の中に持ち込んではいけないということ。

ものぐさどうしん【物臭道心】

心から仏道修行に励むために出家するのではなく、仕事をしたくないという、単なる怠け心から僧侶そうりょになること。また、広く怠け心をいう。▽「物臭」は物事をするのを面倒がること。「道心」は仏道に帰依きえする心、また、その修行者。

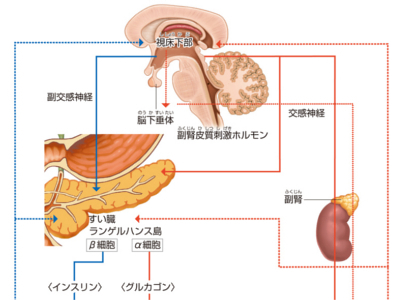

すい臓から分泌されるホルモン

消化・吸収を助けるすい液は、無色透明、無臭、わずかに粘り気をおびた液体で、三大栄養素である糖質、たんぱく質、脂肪を分解する消化酵素が含まれています。 糖質は、消化酵素によって「単糖」に分解・吸収されます。すい液に含まれる糖質分解酵素である、「アミラーゼ」は、でんぷんをまず二糖類(単糖類が2つ結合した物資。麦芽糖、ショ糖、乳糖など)に分解します。 さらに小腸でブドウ糖などの単糖類に分解されて吸収されます。 また小腸ではラクターゼが二糖類の乳糖を、ブドウ糖やガラクトースといった単糖類に分解します。 たんぱく質は、数種類のアミノ酸が数個~数十個つながった「ペプチド」という物質でできています。 すい液にはトリプシン、キモトリプシン、エラスターゼなどのたんぱく質分解酵素が含まれており、それぞれ独自にペプチドを切り離します。 切り離されたペプチドは、小腸でさらに分解されて吸収されます。また、エラスターゼには、線維を分解する作用もあります。 脂肪は、すい液に含まれるリパーゼなどの脂肪分解酵素によって、脂肪酸とグリセリンに分解・吸収されます。 また、すい液には消化酵素以外にも、すい管から分泌されるアルカリ性物質の重炭酸塩が多量に含まれています。これによってすい液は弱アルカリ性となり、強い酸性の胃酸を中和しています。 するホルモンを分泌 すい臓から分泌されるホルモンは、インスリンやグルカゴンなどで、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値という)をコントロールするはたらきがあります。 インスリンは、血液中のブドウ糖を筋肉や肝臓のなかに取り込んだり、ブドウ糖からグリコーゲンをつくって肝臓に貯蔵するなどして、血糖値を下げます。 また、インスリンには、脂肪の分解を抑えて体内に蓄積するはたらきもあります。 グルカゴンは、血糖値が著しく低下したときに分泌されます。 肝臓に蓄えられたグリコーゲンからブドウ糖をつくって血液中に送り込んだり、体内のアミノ酸や脂肪から新たにブドウ糖をつくるなどして、血糖値を上昇させます。 また、脂肪細胞を刺激して、中性脂肪の分解を促す作用もあります。 さらにすい臓では、「ソマトスタチン」といって、インスリンやグルカゴンの分泌を抑制するホルモンも分泌されています。

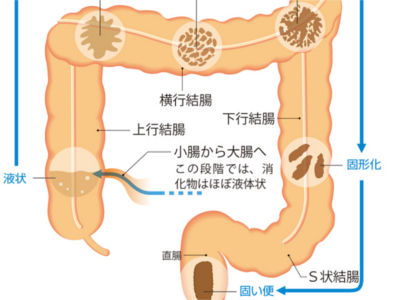

便が形成されるしくみ

大腸には、1日約1.5Lから2Lの液状の消化物が運び込まれます。大腸は、結腸の蠕動運動によって直腸へと消化物を運ぶ過程で、消化物から水分を吸収し、適度な固さの便をつくります。 まず、上行結腸では水分が吸収されて液状の消化物が半流動状になります。横行結腸で粥状に、下行結腸で半粥状になり、S状結腸では半固形まで水分が吸収されます。直腸で適度な固さのかたまりとなり、最終的に1日あたり約100~250gの便として排出されます。 直腸の便は、約75%が水分で、残り約25%が固形成分です。水分が80%を超えると下痢になります。 大腸でつくられた便には、消化物の残りかすのほか、脂肪、小腸で吸収されなかった繊維、たんぱく質、消化酵素、粘液、腸の粘膜からはがれ落ちた上皮細胞、そして"腸内細菌"などが含まれています。 大腸のなかには、1000種類100兆個以上もの腸内細菌がすみついています。 腸内細菌には、いわゆる"善玉菌"と"悪玉菌"があり、善玉菌は糖の未消化物を分解し、発酵させます。また、ビフィズス菌や乳酸菌なども善玉菌の一つで、腸の蠕動運動を促して便通をよくしたり、悪玉菌の繁殖を抑えたり、免疫力を高めたりなどといったはたらきを担っています。 一方、大腸菌や腸球菌、ウェルッシュ菌などの悪玉菌はアミノ酸を分解しますが、こちらは発酵ではなく、腐敗です。 腐敗によって生じる有毒ガスには、インドールやスカトールなどが含まれており、これらは便の悪臭の原因となります。臭気は便やおならとして排出されるほか、吸収されて血液に溶け込み、有毒成分は肝臓で解毒されます。