あい‐ぐすり【合(い)薬】

飲む人の体質・病状などに合っていて、効き目の顕著な薬。適薬。

あすか‐の‐みやこ【飛鳥京】

古代、明日香地方に置かれた都の総称。允恭(いんぎょう)・顕宗(けんぞう)両朝、および推古朝(593〜628)から、孝徳・天智・弘文3天皇の時代を除いて、文武(もんむ)朝(697〜707)までの都。

あべの【阿倍野/阿部野】

大阪市南部の区名。昔の熊野街道に沿う。南部の北畠は北畠顕家(きたばたけあきいえ)戦死の地といわれる。阿部野橋駅は天王寺駅とともに同市の南玄関をなす。区名は「阿倍野」と書く。

あべの‐じんじゃ【阿部野神社】

大阪市阿倍野区北畠にある神社。祭神は北畠親房・顕家。明治15年(1882)創建。

あらわ・す【現す〔現わす〕/表す〔表わす〕/顕す】

[動サ五(四)] 1 (現す)今まで見えなかったものを外に出して見えるようにする。実態を明らかにする。「姿を—・す」「正体を—・す」 2 (表す)心に思っていること、考えていることなどを、表情・...

位相

〔電気・天文で〕a phase;〔数学で〕topology位相のずれ〔物理,量子力学で〕phase shift/〔海洋で〕phase lag位相幾何学topology位相空間〔数学で〕topol...

拡大

magnification; expansion(▼magnificationは実物より大きく見せること.expansionは大きさ・量・範囲を増大)拡大する magnify; enlarge;...

かくだいする【拡大する】

magnify; enlarge; expand; spreadこの顕微鏡で見るとバクテリアが千倍に拡大されるThis microscope magnifies 「a bacterium [b...

顕現

manifestation人間愛がこの医師の姿をとって顕現したといってもよいだろうOne might say that human love has manifested itself in t...

顕在

顕在する be tangible; clearly exist財政悪化の兆候が顕在しているThere are tangible [clear] signs that the economy is...

けんじ【顕示】

[共通する意味] ★ことさらに示そうとすること。[英] to display[使い方]〔顕示〕スル▽すぐ自分を顕示したがる人▽自己顕示欲〔誇示〕スル▽財力を誇示する▽肉体を誇示する▽武力の誇示[...

こじ【誇示】

[共通する意味] ★ことさらに示そうとすること。[英] to display[使い方]〔顕示〕スル▽すぐ自分を顕示したがる人▽自己顕示欲〔誇示〕スル▽財力を誇示する▽肉体を誇示する▽武力の誇示[...

ひょうしょう【表彰】

[共通する意味] ★功績や功労など褒めたたえ、世間に知らせること。[英] commendation[使い方]〔表彰〕スル〔顕彰〕スル[使い分け]【1】「表彰」が、広く善行や功労、優秀な成績などを...

ひきたつ【引き立つ】

[共通する意味] ★特に人目につく。[英] conspicuous[使い方]〔目立つ〕(タ五)〔際立つ〕(タ五)〔引き立つ〕(タ五)[使い分け]【1】「目立つ」は、対象の善悪に関係なく、他と視覚...

きわだつ【際立つ】

[共通する意味] ★特に人目につく。[英] conspicuous[使い方]〔目立つ〕(タ五)〔際立つ〕(タ五)〔引き立つ〕(タ五)[使い分け]【1】「目立つ」は、対象の善悪に関係なく、他と視覚...

アッベ【Ernst Abbe】

[1840〜1905]ドイツの物理学者・光学技術者。イエナ大教授。光学機器メーカーのカール‐ツァイス社の共同経営者となり、ツァイスとともに、同社の光学機器を開発。ツァイスの死後は社長に就任。顕微...

うえすぎ‐さだまさ【上杉定正】

[1443〜1494]室町中期の武将。扇ヶ谷(おうぎがやつ)上杉持朝(もちとも)の子。太田道灌(おおたどうかん)に補佐されて兵威を振るったが、上杉顕定(あきさだ)の中傷を信じて道灌を暗殺。のち顕...

しん‐いけい【沈惟敬】

[?〜1599]中国、明の軍人・政治家。嘉興(浙江(せっこう)省)の人。豊臣秀吉の朝鮮出兵の際、明の副使として慶長元年(1596)に来日したが、講和交渉に失敗。帰国後、偽りの報告が露顕し、処刑さ...

ジグモンディ【Richard Adolf Zsigmondy】

[1865〜1929]オーストリアの化学者。ドイツで活動。コロイド化学を研究し、コロイド粒子を観察するための限外顕微鏡を発明。1925年、ノーベル化学賞受賞。

とのむら‐あきら【外村彰】

[1942〜2012]物理学者。兵庫の生まれ。ホログラフィー電子顕微鏡を開発、アハラノフボーム効果の確認実験に成功した。平成14年(2002)文化功労者。

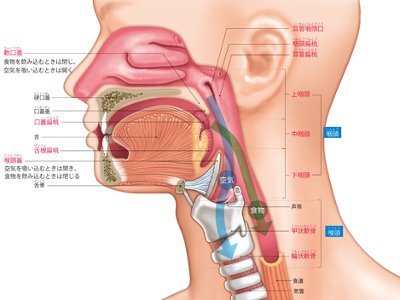

咽頭・喉頭の3つのはたらき

鼻腔、口腔から食道の上端までを咽頭と呼びます。 咽頭は、食物を食道に送る通路と、空気を気管に送る通路が交差する場所です。 咽頭の中ほどにある軟口蓋と、喉頭の上部にある喉頭蓋を使って、鼻腔から運ばれた酸素を気管へ、口腔から運ばれた食物を食道へと、それぞれ振り分けています。 口や鼻から酸素を取り入れる際に侵入する病原菌に対し、その防御機構として、のどにはリンパ球の集合組織である扁桃があります。 扁桃には、咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌根扁桃の4種類があります。俗に"扁桃腺"と呼ばれるのは口蓋扁桃のこと。口を開けたときに喉の奥、両側に見える部分です。 喉頭は、咽頭の下、気管への入り口付近にあり、甲状軟骨、輪状軟骨などの軟骨に囲まれています。 成人男性では、甲状軟骨の一部が突起して首の全面に飛び出しており、"のどぼとけ"と呼ばれています。 哺乳類は喉頭をもちますが、その形状は咽頭のなかに高く飛び出す形で鼻腔の後ろにはまりこんでおり、空気を通すだけのはたらきです。 人間の喉頭は低く、咽頭のなかにわずかに飛び出している形状になっています。そのため、通常、人間の喉頭は咽頭のなかで開いており、食物が通るときだけ喉頭蓋によってふさがれるというしくみになっています。空気と食物の通り道で、その交通整理をするのが喉頭というわけです。 声帯は、喉頭の中央にあるひだ状(声帯ひだ)の器官で、弾力性の高い筋肉からできています。 前方は甲状軟骨、後方は披裂軟骨につながっています。左右の声帯ひだの隙間が声門です。 喉頭筋が声帯を開閉させて、声門が伸縮します。呼吸時には大きく開き、声を出すときにはゆるやかに開閉します。肺から吐き出された空気がゆるやかに開閉される声門を通るとき、声帯に振動を与え、声となって発せられます。 声は、出すときに声帯が振動する数やその大きさにより、高低、大小の違いがあります。 声帯の長さは男性およそ20mmに対し、女性はおよそ16mm。その厚みも若干男性のほうが厚く、女性が薄くなっています。女性のほうが声帯は振動しやすく、高い声になります。思春期以降の男性はのどぼとけができることから、より声帯が長く、厚くなり、振動しにくくなるため、声が低くなります。 声門が閉じて、声帯の振幅が大きいと声は大きく、声門を少し開いて、振幅が小さいと声は小さくなります。 カラオケで熱唱したり、大声で怒鳴ったり……。そんな声の酷使が粘膜の充血をまねきます。 粘膜が充血した状態のまま、さらに大声を張り上げるなどして、声帯に激しい刺激が加わると、粘膜下の血管が傷害されて血腫ができます。 安静にしていれば、血腫が吸収される可能性もありますが、そのまま声帯を酷使し続けるとポリープ(良性腫瘍)になります。 声帯ポリープの症状は、主に声がれですが、同時にのどや発声時の違和感などの症状が出る場合もあります。 治療法としては、一般的には、喉頭顕微鏡下手術(ラリンゴマイクロサージェリー)が用いられますが、手術を希望しない場合や、全身麻酔が不可能な場合は、外来でファイバースコープを用いた摘出術を行います。 手術後は、声帯の傷の安静のため、1週間前後の沈黙期間が必要になります。 予防法としては、声をなるべく使わないようにし、声やのどに違和感があるときは、のどの安静を心がけます。また、お酒やたばこも控えるようにします。 のどを安静にしてから2週間たっても改善されないようなら、耳鼻咽喉科を受診し、喉頭がんなどほかの病気がないか、検査が必要です。

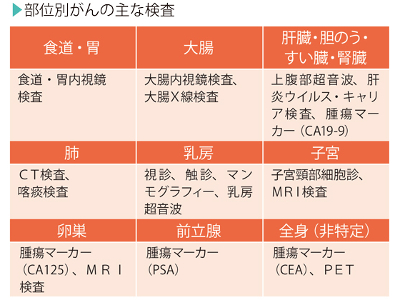

がんの検査の目的

がん検診には、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、子宮がん検診、乳がん検診などがあり、各臓器がんの早期発見にもっとも有効な検査が組み込まれています。 「喀痰検査」とは? 肺がん、咽頭がん、喉頭がんなどの有無を調べるための検査です。痰を採取し、顕微鏡を使って肉眼では判別できない細胞レベルの異常を調べます。 「マンモグラフィー」とは? 乳腺・乳房専用のX線検査で、触診では見逃されがちな小さな乳がんも発見できます。乳がんの診断には超音波検査と並び、有効な検査とされています。 「子宮頸部細胞診」とは? 子宮頸がんを調べるための検査です。膣の粘膜の細胞を採取して顕微鏡で観察し、正常な細胞と比較して評価します。 「肝炎ウイルスキャリア検査」とは? 肝炎ウイルスのキャリアかどうかを調べる検査です。肝炎ウイルスの感染を調べるこの検査は、肝がんの発生率を低下させるとして推奨されています。 「腫瘍マーカー」とは? 体内でがん細胞が増殖すると、血液中や尿中に、正常時にはほとんど見られない特殊なたんぱく質や酵素、ホルモンなどが増えてきます。がん細胞が生み出すこれらの物質を腫瘍マーカーといい、腫瘍マーカーを調べる検査は、がんの早期発見のためのスクリーニング検査として行われます。 腫瘍マーカーのなかで、AFP(肝臓がん)、CA19ー9(消化器系がん)、PSA(前立腺がん)、CA125(卵巣がん)などは、特定の臓器がんの発見に有効です。 「PET」とは? PETの第一の特徴は、ミリ単位の小さながんやがんの転移を発見できるということです。また、1回の検査で全身を調べることができます。そのため、がんの早期発見のほか、がんの進行具合、がんの予後や全身への転移などを調べるためにも行われます。 ただし、肝がんや腎がん、胃がん、尿管がん、膀胱がん、前立腺がんなどの診断率は、あまり高くないようです。

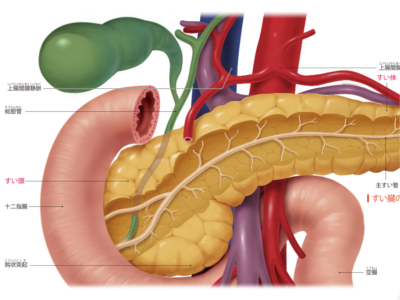

すい臓のはたらき

すい臓は胃の裏側、脊椎の間に位置する長さ15㎝ほどの小さな臓器です。 形はおたまじゃくしに似た横長。右端は「十二指腸」に抱え込まれるように接し、左端は「脾臓」と隣り合っています。十二指腸に接している部分を「すい頭部」、中間を「すい体部」、脾臓に接している部分を「すい尾部」といいます。 すい臓は肝臓に次ぐ大きさをもつ腺組織で、消化液を分泌する"外分泌部"と、ホルモンを分泌する"内分泌部"からなっています。 外分泌部は枝分かれした導管と、その末端につながる腺房からできており、すい液の主成分である消化酵素は腺房の腺房細胞から、水分や電解質は導管から分泌されます。これを「外分泌」といいます。 腺房細胞から分泌されたすい液は、導管を通って送り出されます。導管は合流を重ねながら、次第に太い1本の管になり(主すい管といいます)すい液は、主すい管を通って、十二指腸へと運ばれます。 また、すい臓には、ホルモンを分泌する機能もあります。これを「内分泌」といい、内分泌部で行われます。 内分泌部は外分泌組織のなかに点在し、顕微鏡で見ると海に浮かぶ島のようにも見えることから、発見者の名前をとって「ランゲルハンス島(すい島ともいう)」と呼ばれています。ランゲルハンス島は特別な細胞の小さな集団で、すい臓全体に100万個以上の島があるといわれています。 ランゲルハンス島ではインスリン、グルカゴン、ソマトスタチンなどのホルモンが分泌されています。これらのホルモンは、島をとりまく毛細血管に分泌され、血液にのって全身へと運ばれます。