ああぎょくはいにはなうけて【あゝ玉杯に花うけて】

佐藤紅緑の児童文学作品。「少年倶楽部」誌に昭和2年(1927)5月号から翌昭和3年(1928)4月号まで連載。理想に向かって努力する少年たちの友情を描いて人気を博した。単行本は昭和3年(1928...

あい‐たけ【藍茸】

1 ベニタケ科のキノコ。夏から秋に山林・原野に生える。傘は藍緑色で、もろい。食用。なつあいたけ。 2 ハツタケの別名。傷ついた部分が緑青色に変わるのでいう。

アイビー【ivy】

1 ウコギ科の常緑低木。蔦(つた)の一種で、日陰でもよく育つ。観葉植物。西洋木蔦(きづた)。 2 「アイビースタイル」の略。

あお【青】

[名] 1 色の名。三原色の一つで、晴れた空のような色。藍(あい)系統の色から、黄みを加えた緑系統の色までを総称する。また、公家の染織衣服や襲(かさね)の色目では、緑色を意味する。 2 馬の毛...

[名] 1 色の名。三原色の一つで、晴れた空のような色。藍(あい)系統の色から、黄みを加えた緑系統の色までを総称する。また、公家の染織衣服や襲(かさね)の色目では、緑色を意味する。 2 馬の毛...

あお‐あん【青餡】

白餡(しろあん)に、青粉や碾(ひ)き茶の粉などをまぜ合わせた緑色の餡。

合う

1〔適合する〕fit, suit, be suited ((to));〔似合う〕become ((a person));〔調和する〕match, go well withこの服は私に合わない〔サ...

青

1〔青色〕blue, azure [ǽʒər];〔空色〕sky-blue2〔緑色〕green信号は青だThe (traffic) light is green.

青青

1〔青色〕青々とした deep blue空は青々と晴れ上がっていたThe sky had cleared to a deep blue color彼は青々としたひげのそり跡をなでたHe stro...

青い

I1〔青い色の〕blue; azure青い目の女の子a blue-eyed girl布を青く染めたI dyed the cloth blue.2〔顔色が悪い〕pale顔が青いよYou look ...

青木

1〔ミズキ科の常緑低木〕a Japanese laurel2〔青々とした木〕a green tree

りょくいん【緑陰】

[共通する意味] ★樹木の葉が日光を遮ってできる日陰の場所。[英] the shade of a tree[使い方]〔葉陰〕▽葉陰に見え隠れする赤い実〔木陰〕▽木陰で一休みする〔樹陰〕▽熱帯の樹...

こかげ【木陰】

[共通する意味] ★樹木の葉が日光を遮ってできる日陰の場所。[英] the shade of a tree[使い方]〔葉陰〕▽葉陰に見え隠れする赤い実〔木陰〕▽木陰で一休みする〔樹陰〕▽熱帯の樹...

じゅいん【樹陰】

[共通する意味] ★樹木の葉が日光を遮ってできる日陰の場所。[英] the shade of a tree[使い方]〔葉陰〕▽葉陰に見え隠れする赤い実〔木陰〕▽木陰で一休みする〔樹陰〕▽熱帯の樹...

はかげ【葉陰】

[共通する意味] ★樹木の葉が日光を遮ってできる日陰の場所。[英] the shade of a tree[使い方]〔葉陰〕▽葉陰に見え隠れする赤い実〔木陰〕▽木陰で一休みする〔樹陰〕▽熱帯の樹...

せいか【青果】

[共通する意味] ★栽培して食用にする植物。[英] vegetables[使い方]〔野菜〕▽庭で野菜を作る▽八百屋で野菜を買う▽泥つき野菜▽野菜サラダ〔蔬菜〕▽蔬菜の栽培技術の改善▽蔬菜類の栄養...

かこうりゅうりょく【花紅柳緑】

春の美しい景色の形容。また、色とりどりの華やかな装いの形容。また、人手を加えていない自然のままの美しさのこと。花は紅に柳は緑の意。▽「柳緑花紅りゅうりょくかこう」ともいう。

こうとうりょくしゅ【紅灯緑酒】

歓楽街・繁華街の華やかなことの形容。また、歓楽と飽食の享楽生活のたとえ。▽「紅灯」はあかいともしび。繁華街などの華やかな明かりをいう。「緑酒」は緑色に澄んだ酒。質のよい美酒をいう。「緑酒紅灯りょくしゅこうとう」ともいう。

すいちょうこうけい【翠帳紅閨】

高貴な婦人の寝室のこと。▽「翠帳」はかわせみの緑の美しい羽で飾ったたれぎぬのこと。「紅閨」は赤く塗って飾った婦人の寝室の意。深窓の令嬢の生活のたとえとして使われる。

とうこうりゅうりょく【桃紅柳緑】

紅くれないの桃の花と、緑あざやかな柳の葉。美しくさまざまな色彩に満ちた春の景色のこと。▽「柳緑桃紅りゅうりょくとうこう」ともいう。

ばんりょくいっこう【万緑一紅】

あたり一面の緑の草むらの中に開く紅あかい花一輪の意で、平凡な多くのものの中に、一つだけすぐれたものがあること。また、特に多くの男性の中に一人女性がいること。また、その女性。

アストゥリアス【Miguel Ángel Asturias】

[1899〜1974]グアテマラの小説家。1967年、ノーベル文学賞受賞。作「緑の法王」「グアテマラの週末」など。

さいとう‐とらじろう【斎藤寅次郎】

[1905〜1982]映画監督。秋田の生まれ。本名、寅二郎。榎本健一、古川緑波(ろっぱ)などを起用した喜劇映画を量産、「喜劇の神様」とも呼ばれた。代表作「子宝騒動」「ハワイ珍道中」「珍説忠臣蔵」など。

さとう‐はちろう【サトウハチロー】

[1903〜1973]詩人。東京の生まれ。本名、佐藤八郎。紅緑の長男。愛子は異母妹に当たる。詩人として出発し、童謡・歌謡曲の作詞家としても活躍。詩集「爪色の雨」「おかあさん」など。

しもむら‐おさむ【下村脩】

[1928〜2018]生物学者。京都の生まれ。昭和37年(1962)オワンクラゲの発光の仕組みを解明し、その過程で発光物質イクオリンとGFP(緑色蛍光蛋白質)の抽出に成功。平成20年(2008)...

はまお‐しろう【浜尾四郎】

[1896〜1935]小説家。東京の生まれ。加藤弘之の孫。古川緑波の兄。検事や弁護士として活躍の後、作家に転身。「殺人鬼」などの本格推理小説を発表した。晩年は貴族院議員。

目・耳の検査の目的

視力・眼底・眼圧の検査は、目の異常や病気を調べるための検査です。 聴力検査は、耳の聞こえを調べる検査です。主に耳の病気や聞こえの機能の不調などを早期に発見するために行われますが、外耳から脳までのトラブルをチェックできます。 視力検査の基準値は、左右ともに0.7以上です。0.6以下になると、矯正が必要になります。 眼底検査は、0~4までの5段階で程度を分類しています。基準値は0です。 眼圧検査の基準値は、10~21mmHgです。高い眼圧が続くときは、早期に治療をしないと失明するおそれがあります。 聴力検査は、1000Hz・30dB、4000Hz・40dBの音の両方が聴取可能であれば、正常とされます。 眼に入った光は、角膜で大きく屈折し、水晶体で屈折を調節されてから、網膜で像を結びます。この時、屈折率が正常であれば、網膜でぴったりと像を結び、ピントが合うのですが、屈折率が弱過ぎたり、強過ぎたりすると、ピントが合いません。これを屈折異常といい、近視や乱視、遠視などが疑われます。 眼底検査の異常には、緑内障や白内障、網膜剥離、加齢黄斑変性症、糖尿病性網膜症など眼の病気のほか、高血圧や動脈硬化、糖尿病、膠原病、感染症、血液疾患、脳腫瘍、くも膜下出血、硬膜下出血などもかかわっています。 眼圧検査が基準値を超える場合は、高眼圧症や緑内障が疑われます。

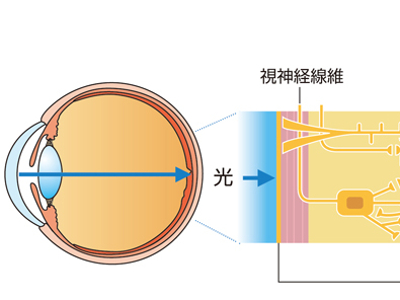

ものを見るメカニズム

人間がものを見るしくみは、カメラを想像すると理解しやすいかもしれません。 カメラは、レンズを通過した光が屈折し、この屈折した光が画像素子(フイルム)上に集まって、被写体を映し出します。 人の眼には「黒目」と呼ばれる角膜があります。角膜は肉眼では黒く見えますが、下の虹彩が透けて見えているだけで、実は透明な組織です。 この角膜と、角膜の後ろにある水晶体という透明な組織は、カメラでいうところのレンズの役割を果しています。 角膜と水晶体を通過した光(視覚情報)は屈折し、さらに硝子体という透明な組織を通り、網膜に象を結びます。 網膜は画像素子(フイルム)のような役割を果たす組織です。 網膜に光が達すると明暗・形・色が感知され、その情報が視神経を経由して脳に伝わります。そして、私たちは"見る"という行為を通じて、外界を認識するわけです。 屈折率(屈折の角度)が正常ならば、光は網膜でピントが合って、ぴったりと像を結びます。これを「正視」といいます。しかし、屈折率が強すぎたり、弱すぎたりすると、網膜の手前や後方で像を結ぶため、ピントが合いません。このような「正視」以外の屈折状態が「屈折異常」いいます。 屈折異常には、「近視」「遠視」「乱視」があります。 近視の多くは、眼球が前後に長くなる「眼軸長」や、光の屈折力が強すぎることによっておこります。網膜の手前でピントが合うため、近くのものはよく見えますが、遠くのものがぼやけてしまいます。 遠視は近視とは逆に、眼球の眼軸が前後に短くなることや、光の屈折力が弱すぎるためにおこります。網膜より後方でピントが合うため、遠いものも、近いものも、はっきり見えにくくなります。 乱視は眼球の表面にゆがみがあり、光が屈折するときにいろいろな方向に行ってしまうためにおこります。目に入ってきた光が、一点で像を結ばないので網膜上にはっきりとした像ができません。軽度ではあまり自覚症状がありませんが、ひどくなると、遠くのものも近くのものもぼやけて見え、片目で見るとものが2重、3重にずれて見えることもあります。 網膜には色を識別する細胞である「錐体」と、光の明暗を感知する「杆体」があります。 錐体の細胞は、赤、青、緑を感じる3種類あり、この細胞が感知する光の割合によって視神経から大脳への信号が送られます。 この情報を元に大脳で色が認識されますが、錐体の機能に異常がある場合、色覚異常といって、色を正しく識別できない状態になることがあります。