あいちけん‐たいいくかん【愛知県体育館】

名古屋市中区にある、県立の体育施設。昭和39年(1964)開設。各種スポーツのほか、コンサートなどにも利用されている。7月には大相撲の名古屋場所が開催される。 [補説]命名権の売却により、平成3...

アイディーつき‐せいたいにんしょう【ID付き生体認証】

ある特定の人物の生体情報と関連づけられたIDやカードを用いる生体認証。本人のIDと生体情報を照合して認証を行う。1:1認証に分類される。

アイディーレス‐せいたいにんしょう【IDレス生体認証】

ある特定の人物の生体情報のみを用いる生体認証。システムにあらかじめ登録された生体情報と照合して認証を行う。1:N認証に分類される。

あおいろはんどうたい‐レーザー【青色半導体レーザー】

《blue semiconductor laser》波長が短い青色の光を発する半導体レーザー。従来の赤色のレーザー光に比べて焦点をより小さく絞りこめるため、光ディスクの記録密度を高めることができ...

あお‐すいたい【青錐体】

「S錐体」の旧称。

からだ【体】

[共通する意味] ★頭・胴体・手足のすべてを一まとめにした言い方。[英] the body[使い方]〔体〕(からだ)▽体は小さいがファイトは人一倍ある▽体を張る(=一身を投げうって行動する)〔身...

じゃくたいか【弱体化】

[共通する意味] ★勢いが衰えて弱くなること。[英] weakening[使い方]〔衰弱〕スル〔衰微〕スル〔衰退〕スル〔弱体化〕スル[使い分け]【1】「衰弱」は、主として身体についていう。【2】...

どうたい【胴体】

[共通する意味] ★頭・首・手足を除いた体の中心部分。[英] the trunk[使い方]〔胴〕▽胴が短く足の長い人▽胴にベルトをしめる〔胴体〕▽ダックスフントは胴体の長い犬だ▽攻撃をうけて船の...

たいもう【体毛】

[共通する意味] ★人や動物の皮膚をおおう細かい糸状の物。[英] hair; fur(獣毛)[使い方]〔毛〕▽毛が生える▽猫の毛が抜ける〔体毛〕▽体毛をそる▽体毛の長くきれいな犬[使い分け]【1...

びょうたい【病体】

[共通する意味] ★病気にかかった体。[英] ill health[使い方]〔病身〕▽病身をいたわりつつ歩く▽病身の母〔病体〕▽病体をベッドに運ぶ▽病体に無理は禁物である〔病躯〕▽病躯をおして旅...

いたいどうしん【異体同心】

肉体は違っても、心は一つに固く結ばれていること。関係がきわめて深いたとえ。身体は異なるが、心は同じという意から。特に、夫婦や非常に親しい人の間柄に多く用いる。

いっしんどうたい【一心同体】

二人、または多くの人が心を一つにして、あたかも一人の人のように固く結びつくこと。

ぜったいぜつめい【絶体絶命】

困難・危険から、どうしても逃れられないさま。追いつめられ、切羽詰まったさま。▽「絶」は窮まる意。追いつめられ窮地にある立場や状態をいう。

ひょうりいったい【表裏一体】

二つのものの関係が、表と裏のように密接で切り離せないこと。▽「表裏」はおもてとうら。「一体」は一つのものの意。表裏は同体で切り離すことができない関係にあること。

むりむたい【無理無体】

相手の考えなどかまわず、強引に物事を行うさま。▽「無理」は道理の通らないこと。困難を承知で強引にやること。「無体」も道理をわきまえず、強引に物事を行うこと。無法。

花粉症の仕組みと人体への影響(スギ花粉皮膚炎)

免疫が花粉に対して過敏に反応し(アレルギー反応)、多彩な症状が現れるのが花粉症です。さまざまな植物の花粉で花粉症がおきますが、代表格は"スギ花粉"です。 スギ花粉症がわが国で初めて報告されたのは昭和30年代終盤。以来、毎春、スギ花粉に悩まされる人(とくに小児)が増加しているといわれます。その要因の一つとして、国産木材の利用低迷などにより伐採が進まず、花粉を多くつける樹齢30年以上のスギ林が増加―。スギ花粉飛散量が増えたことがあげられます。 花粉症は、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患をもつ人、あるいは家族に何らかのアレルギーがある人がなりやすいと考えられています。 また、今まで花粉症になったことがない人でも、大量の花粉にさらされると免疫が花粉に過敏に反応するようになり、花粉症を発症しやすくなります。 花粉症は、まず体内で以前侵入した花粉を"悪者"と記憶する「感作(かんさ)」という状態がつくられたところへ、新たに花粉が侵入してきた際に発症します。鼻の粘膜に花粉がつくと、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状が現れます。目(結膜)の粘膜に花粉がつくと、目のかゆみや涙目、充血などの症状が現れます。大半はこのような目や鼻の症状を訴えるため、「花粉症は目や鼻の病気」と思われがちです。しかし近年、前述の症状以外に、咳や頭痛、全身倦怠感、発熱などを伴うことがあることが知られるようになり、現在、「花粉症は全身性疾患だ」と考えられています。 花粉症の多彩な症状のなかで、最近、とくに注目されているのが"スギ花粉皮膚炎"です。目の周りや頬、あるいは首の皮膚がカサカサして赤い斑点ができ、かゆみが現れます。多くの場合、ジュクジュクした湿疹にはならず、軽症のまま軽快します。また、春以外の季節には見られないことも特徴です。 スギ花粉皮膚炎は、皮膚に花粉が触れることによって発症します。本来、皮膚の一番外側にある角層が花粉などの異物を通さないバリアとして機能し、健康な皮膚が保たれていますが、乾燥などで角層のバリア機能が弱まってしまうと花粉が角層の奥へ侵入してアレルギー反応が出現、スギ花粉皮膚炎がおきる、と考えられています。 ①免疫を担う細胞の一つであるマクロファージが侵入してきたスギ花粉を食べ、「これは敵だ」という情報を、T細胞に伝える ②T細胞が、マクロファージから受け取った敵の情報をB細胞に伝えると、B細胞は「スギ特異的IgE抗体」をつくる ③抗体は粘膜などに存在する肥満細胞と合体する(これを感作という) ④再び侵入したスギ花粉が抗体と結合すると、肥満細胞から化学物質が出てアレルギー症状が出る

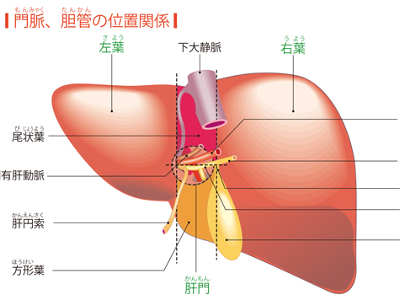

人体最大の臓器―肝臓

肝臓は、重さ約1.5㎏にもなる人体最大の臓器です。上部は横隔膜に、下部は胆のう、胃、十二指腸に接しており、多量の血液を含んでいるため、牛や豚のレバー同様、赤褐色をしています。 肝臓は一見、1つのかたまりのように見えますが、正確には左右2つに分かれており、これを右葉、左葉といいます。 また、多くの臓器では、動脈と静脈の2本の血管が出入りしていますが、肝臓にはもう1本、「門脈」という血管が通っています。 門脈とは胃や腸、すい臓、脾臓、胆のうなどから出た静脈が集まった血管です。肝臓の場合、必要な血液の約80%が門脈から肝臓に入ってきます。 肝臓は、「肝小葉」という直径1mmほどの小さな肝臓組織の集合体です。 肝小葉の周辺の結合組織には、俗に"三つ組"と呼ばれる肝動脈や門脈、胆管の枝が通っており、血液を取り込んだり、胆汁を運び出したりしています。また、肝小葉の中心には肝静脈につながる中心静脈が通っています。 肝小葉をつくっているのは、肝細胞と呼ばれる細胞で、その数は2500億~3000億個もあり、肝機能の中心的な役割を担っています。 肝臓は手術で70%くらいを切除しても、約4カ月で元の大きさに戻り、機能も回復します。これを「肝再生」といいます。 肝細胞の再生能力には、染色体の数が関係しているといわれています。通常の細胞は染色体が46本であるのに対し、肝細胞には染色体を通常の2倍、3倍、4倍ももつものが多く存在します。このことが、驚異的な肝再生を可能にしていると考えられています。