あい‐うち【相打ち/相撃ち】

1 双方が同時に相手をうつこと。転じて、勝ち負けのないこと。あいこ。 2 (「相討ち」と書く)一人の敵を二人または数人で討つこと。

あい‐こ【相こ】

互いに勝ち負けや損得のないこと。五分と五分。相持ち。 [補説]「相子」とも書く。

あい‐て【相手】

1 一緒になって物事をする、一方の人。「孫の—をする」「話し—」 2 その行為の対象となるもの。「交渉の—」「—の出方を見る」「子供—の商売」 3 対抗して勝負を争う人。「—にとって不足はない」...

あいのぐうい【愛の寓意】

《原題、(イタリア)Allegoria del trionfo di Venere》ブロンツィーノの絵画。板に油彩。縦146センチ、横116センチ。黄金のリンゴを手にする女神ビーナスと彼女に口づ...

あい‐ぼし【相星】

《相撲用語から》対戦する競技者どうしの勝敗数が同じであること。

愛

1〔かわいがり慈しむ気持ち〕love ((for));〔持続的で穏やかな〕affection ((for, toward))母の子への愛a mother's love [affection] f...

上がる

I1〔下から上に行く〕rise, go [come] up;〔登る〕climb up火山から煙が上がっているのが見えたI saw smoke rising from the volcano.彼は...

悪戦苦闘

a desperate struggle; a tough fight悪戦苦闘する fight desperately (against heavy odds)悪戦苦闘の末,やっと勝ったWe f...

あくせんくとうする【悪戦苦闘する】

fight desperately (against heavy odds)悪戦苦闘の末,やっと勝ったWe finally won the game after a tough fight.つ...

味わう

I〔味をみる〕taste;〔味を楽しむ〕enjoyその酒を一口味わったHe tasted [took a taste of] the sake.パーティーでいろんな珍味を味わったWe enjoy...

わがまま

[共通する意味] ★自分の思いどおりに行動すること。[英] selfishness[使い方]〔勝手〕(名・形動)▽何をしようと君の勝手だ▽勝手に使ってはいけない〔気まま〕(名・形動)▽気ままな生...

かって【勝手】

[共通する意味] ★自分の思いどおりに行動すること。[英] selfishness[使い方]〔勝手〕(名・形動)▽何をしようと君の勝手だ▽勝手に使ってはいけない〔気まま〕(名・形動)▽気ままな生...

きまま【気まま】

[共通する意味] ★自分の思いどおりに行動すること。[英] selfishness[使い方]〔勝手〕(名・形動)▽何をしようと君の勝手だ▽勝手に使ってはいけない〔気まま〕(名・形動)▽気ままな生...

すき【好き】

[共通する意味] ★自分の思いどおりに行動すること。[英] selfishness[使い方]〔勝手〕(名・形動)▽何をしようと君の勝手だ▽勝手に使ってはいけない〔気まま〕(名・形動)▽気ままな生...

たいしょう【大勝】

[共通する意味] ★大きく差をつけて勝つこと。[英] a great victory[使い方]〔大勝〕スル〔圧勝〕スル〔楽勝〕スル〔快勝〕スル[使い分け]【1】「大勝」は、圧倒的大差で勝つことを...

ごぎょうそうこく【五行相剋】

水・火・金・木・土の五つの根元要素が互いに力を減じ合い、水は火に、火は金に、金は木に、木は土に、土は水に勝つという考え方。五行の徳を歴代の王朝にあてはめて変遷の順を理論づけた学説の一つ。▽「剋」は勝つ意。「五行」は日常生活に欠くことのできない木・火・土・金・水の五つの要素で、これらがある一定の法則で循環交代して万物を生ずる根元となると考えられた。「剋」は「克」とも書く。

ひゃくせんひゃくしょう【百戦百勝】

どんな戦いにも、戦えば必ず勝つこと。戦うたびに勝つこと。▽中国の兵法家孫子は、百戦百勝することは必ずしも最高によいことではなく、戦わないで敵に勝つことこそが、最高の策であるとした。

ぼうじゃくぶじん【傍若無人】

人前をはばからず、勝手に振る舞うさま。他人を無視して、勝手で無遠慮な言動をする様子。▽「傍かたわらに人ひと無なきが若ごとし」と訓読する。「傍」は「旁」とも書く。

まんげんほうご【漫言放語】

口からでまかせに、勝手なことをいい散らすこと。▽「漫言」は思いつきでいう言葉。「放語」は勝手なことをいい散らすこと。「放語漫言ほうごまんげん」ともいう。

むてかつりゅう【無手勝流】

戦わずに、策略で相手に勝つこと。また、その方法。また、師伝によらず、自分で勝手にきめた流儀。自分勝手にやること。また、そのやり方。自己流。無手で勝つ流儀の意から。▽「無手」は手に武器・道具などを持たないこと。剣客塚原卜伝つかはらぼくでんが渡し舟の中で、武者修行者から真剣勝負をいどまれたとき、相手を小洲に上がらせ、自分は上がらずに竿さおで船を突き放し、「戦わず勝つ、これが無手勝流だ」と言って血気の勇を戒めた逸話から。

アサニャ【Manuel Azaña y Díaz】

[1880〜1940]スペインの政治家・文学者。1931年、共和党左派の指導者として共和制樹立に参加、首相として諸改革を行った。1936年の人民戦線の勝利により再び首相、次いで大統領となったが、...

おだに‐の‐かた【小谷の方】

[1547〜1583]織田信長の妹。名は市(いち)。小谷城主浅井長政に嫁ぎ、長政の没後、柴田勝家に再嫁。羽柴秀吉に攻められ、勝家とともに自刃。淀君、崇源院の母。お市の方。

かつかわ‐しゅんしょう【勝川春章】

[1726〜1793]江戸中期の浮世絵師。勝川派の祖。江戸の人。俗称、祐助。宮川春水の門に入り、初め勝宮川と称し、のち勝川と改める。武者絵・相撲絵・美人絵など作品は多いが、特に写実的な表情の役者...

きのした‐ちょうしょうし【木下長嘯子】

[1569〜1649]江戸初期の歌人。豊臣秀吉の妻、北の政所(まんどころ)の甥(おい)。名は勝俊。小浜城主。関ヶ原の戦いのあと、京都東山に隠棲。細川幽斎に和歌を学び、近世和歌革新の先駆者となった...

しょうまん【勝鬘】

「勝鬘夫人(しょうまんぶにん)」に同じ。

「勝鬘夫人(しょうまんぶにん)」に同じ。  「勝鬘経」の略。

「勝鬘経」の略。

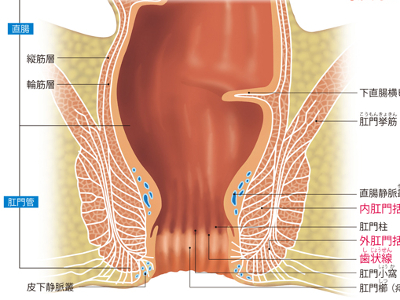

消化管の最末端―肛門

肛門は直腸から続く長さ約3㎝ほどの器官です。食べ物の残滓を排泄し、便やガスの排出をコントロールします。 肛門の内部を見ると、内壁は歯状線を境に粘膜(直腸)と皮膚(肛門)に分かれます。粘膜で覆われた直腸部分は、自律神経に支配されているため、痛みなどの感覚がありません。 一方、肛門部分は皮膚と同じ脊髄神経に支配されているので、痛みを感じます。そのため、歯状線より上の直腸部分にできる内痔核はあまり痛みませんが、歯状線より下の肛門部分にできる外痔核はひどく痛みます。 肛門の外側は「内肛門括約筋」、「外肛門括約筋」という筋肉に取り囲まれています。 外肛門括約筋は、自分の意思でコントロールすることができます。排便が可能であれば、外肛門括約筋の収縮が解かれ、排便がおこります。これを"随意性排便"といいます。排便時は、自力で外肛門括約筋をゆるめるとともに、いきむことで腹圧を高めて便を直腸から押し出します。 外肛門括約筋は、自分の意思でゆるめようとしない限り収縮しているので、すぐに排便できないような状況下では、便意をこらえることができます。 睡眠中などの無意識下でも、内肛門括約筋が自動的に収縮して肛門を閉じており、また大脳から外肛門括約筋に収縮の指令が出ているため、便が勝手に漏出することはありません。

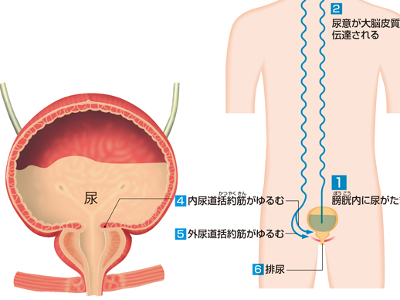

排尿のしくみ

膀胱は、腎臓から送られてきた尿を一時的に蓄えておく器官ですが、蓄えた尿を排泄する役目も担っています。 成人の膀胱は、300~500mlの尿を蓄えることができます。しかし、通常は200~300mlほど尿がたまると、尿意を感じます。 膀胱に尿がたまると、その情報は知覚神経や脊髄を通って大脳へ伝えられます。すると、大脳では排尿の指令が下り、膀胱の壁の平滑筋が反射的に収縮して膀胱の内圧が高まります。また、自分の意思とは無関係に働く内括約筋も自然にゆるみ、排尿の準備が整います。これを「排尿反射」といいます。 しかし、これだけで排尿がおこるわけではありません。尿意をもよおしてもトイレが見つからない場合などは、排尿をがまんしなければなりません。がまんを可能にしているのが、外括約筋です。 外括約筋は意思によってコントロールできる横紋筋です。この外括約筋を自力でゆるめることで、尿はからだの外へ排泄されます。 外括約筋はふだんは閉じたままになっているため、睡眠中などに膀胱がいっぱいになっても、勝手に排尿されることはありません。ただ、膀胱の壁や内括約筋の運動は、反射的に行われます。その反射中枢は脊髄の下部に存在しており、そこに出入りする神経が損傷されると、尿がもれ出す「尿失禁」になってしまいます。 また、乳幼児は脊髄の仙髄という部分での反射だけで排尿がおこりますが、脳の排尿中枢が発達するにしたがって、意思でこの反射をコントロールできるようになります。