じゅうじろ【十字路】

[共通する意味] ★道が交わっている所。[英] a crossroad(s)[使い分け]【1】「十字路」は、道がどのように交差しているかに注目した語。他の三語は、そこが道の交差している場所である...

いちろ【一路】

[意味] 一筋の道。また、寄り道などしないで、まっすぐにひたすら。[英] one road[使い方]〔一路〕(名・副)▽繁栄の一路をたどる▽一路前進する▽一路南へと向かう

かつろ【活路】

[共通する意味] ★困難な状況から逃れ出る道、方法。[英] a way out (of the difficulty)[使い方]〔活路〕▽活路を開く〔血路〕▽血路を見いだす[使い分け]【1】「活...

きろ【岐路】

[共通する意味] ★行動、手段などでどちらをとるか決定を迫られている重要な場面、時点。[英] a turning point[使い方]〔岐路〕▽人生の岐路に立たされる〔分かれ道〕▽ここが運命の分...

てつろ【鉄路】

[共通する意味] ★レールを敷いた上に車両を走らせ、旅客や貨物を輸送する機関。また、その施設の総称。[英] a railroad[使い方]〔鉄道〕▽町まで鉄道が通じる▽登山鉄道〔鉄路〕▽ヨーロッ...

あんたくせいろ【安宅正路】

慈しみの徳の「仁」と、信頼の徳の「義」のたとえ。▽「安宅」は住み心地のよい家。仁を安らかな身の置き所にたとえていう。「正路」は正しい道・人の踏み行うべき正しい道という意から、義のたとえ。仁は優しさ・慈しみの、義は人間関係を保つための信義の徳をいう。

さいろうとうろ【豺狼当路】

悪い者たちが、わが物顔で、のさばっているさま。また、暴虐で、悪徳な人間が、重要な地位にあって権力を握っていること。

じんせいこうろ【人生行路】

人がこの世に生きて行く道。人間の生活。世渡り。▽「人生」は人の一生・生涯。「行路」は世に処する道、世渡りの道。困難や苦難の人生を旅にたとえたもの。

たくらくしつろ【拓落失路】

十分な地位を得られず、出世の道が絶たれること。▽「拓落」は役人などが落ちぶれるさま、不遇なさま。「失路」は出世の道を失うこと。「拓落たくらくして路みちを失うしなう」と訓読する。

とうろのひと【当路之人】

重要な地位にあって権力を握っている人。

あねがこうじ‐きんとも【姉小路公知】

[1840〜1863]幕末の公家。三条実美と親しく、安政五か国条約調印の勅許に反対、尊攘派公家の中心的存在となった。宮中から退出の際、暗殺された。

かわじ‐りゅうこう【川路柳虹】

[1888〜1959]詩人・美術評論家。東京の生まれ。聖謨(としあきら)の孫。名は誠。日本最初の口語自由詩「塵溜(はきだめ)」を発表。詩集「路傍の花」「かなたの空」、詩論「詩学」など。

きたおおじ‐ろさんじん【北大路魯山人】

[1883〜1959]陶芸家。京都の生まれ。本名、房次郎。別号に魯卿・無境・夢境など。書・篆刻(てんこく)もよくした。料理に通じ、食器用に斬新な意匠の陶磁器を製作。

やそむら‐ろつう【八十村路通】

[1649〜1738]江戸前期・中期の俳人。姓は斎部(いんべ)ともいう。漂泊ののち芭蕉門下に入る。奇行が多く、同門の反感を買った。編著「俳諧勧進牒」「芭蕉翁行状記」など。

ろつう【路通】

⇒八十村路通(やそむらろつう)

腎臓・泌尿器の病気の仕組み(腎がん・急性腎炎・尿路結石など)

腎臓は尿をつくるだけでなく、体液に含まれるナトリウムやカリウムなどの成分を調節したり、赤血球の産生を促すホルモンや血圧を調節するホルモンをつくるなど、多様なはたらきを担っています。そんな腎臓にダメージを与えるのが「腎炎(糸球体腎炎)」や腎臓のがんです。 また、「尿路結石」や「腎不全」、「前立腺肥大」がおこると、尿が出にくくなったり、出なくなったり、逆に頻尿になったりと、排尿に異変が生じます。 腎臓の中心部にある腎盂は尿を尿管へ送る通路です。この腎盂で発生するのが腎盂がんです。腎盂は移行上皮と呼ばれる粘膜で構成されており、がんはここで発生します。尿管も移行上皮で構成されているため、腎盂がんに尿管がんを合併することも少なくありません。 腎臓の尿細管の上皮細胞から発生するがんで、腎臓にできるがんの約9割を占めるといわれています。腎細胞がんは静脈へ侵入して広がる傾向があり、腎静脈から下大動脈へと腫瘍血栓をつくって、心臓の右心房へ達することもあります。 腎炎の一種である急性糸球体腎炎は、腎臓以外のところで感染がおき、その後、感染した病原体に対する免疫反応が糸球体を障害していくというものです。不要なものをこしとる毛細血管の"基底膜"という部分に、感染した病原体とこれに立ち向かう物質が結合した"免疫複合体"が沈着して炎症がおきます。すると、基底膜が分厚くなったり、毛細血管の内皮細胞が壊死するなどの異変が発生します。 急性腎不全は①血圧低下や全身の血流量低下、②重い急性腎炎や尿細管の閉塞など、③尿路以降の病変(腎臓から下の尿路結石など)が原因で数時間から数日の間に腎機能が著しく低下した状態です。1日の尿量が400ml以下になります。 慢性腎不全は糖尿病や慢性糸球体腎炎などの腎臓病が原因で、糸球体の能力が50%以下になった状態です。クレアチニンクリアランスという検査の数値が30~50ml/分になったころから、夜間の多尿などの症状が現れます。 ①ネフロンの壊死が始まり、その機能が中程度に障害された状態 ②ネフロンの壊死が進んだ状態。腎機能はかなり低下する 尿路結石 尿路結石は、尿の通り道である尿路に結石ができる病気の総称。結石がある場所により、 腎杯結石、腎盂結石、尿管結石、膀胱結石、尿道結石に分類されます。 進行過程 第1期 さほど肥大は進んでいないが、膀胱・尿道が刺激されるため下腹部に不快感がある。また、頻尿(とくに夜間の頻尿)がみられたり、排尿してもまだ尿が残っているような感じがする。 第2期 結節性腫瘤が中等度に肥大。尿が出るまでに時間がかかったり、排尿が終わるまでに時間がかかるようになる。残尿感、頻尿も強くなる。また、膀胱に尿が残るようにもなる。 第3期 前立腺全体が肥大すると尿道は閉じてしまう。膀胱の残尿量は300~400mlとなり、膀胱が拡大。残尿量がさらに増えると自分の意思で尿を出すことができず、絶えず尿が少量ずつもれ出る状態になる。

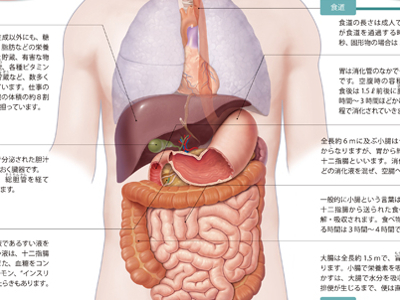

食べ物がたどる経路

消化器は、食べ物の消化と吸収にかかわる臓器の総称です。 消化とは、食べ物に含まれる栄養素を、吸収できる形まで胃液や胆汁などの消化液を使って分解するはたらきをいいます。一方、吸収とは、分解された栄養素を全身へ送るために、血液やリンパ液に取り込むはたらきのことです。 消化器には、食べ物の経路となる食道や胃、小腸、大腸などの消化管のほか、肝臓や胆のう、すい臓といった臓器が含まれます。 肝臓は、胆汁の生成をはじめ、有害物質の無毒化、また、糖質やたんぱく質、脂肪などの栄養素の分解や再合成などをつかさどっています。 胆のうは、脂っこいものを食べたときに肝臓でつくられた胆汁を十二指腸へ分泌します。 すい臓は、すい液を分泌して、腸内の塩酸を中和したり、たんぱく質や糖質、脂質の消化吸収を促しています。 これらの臓器すべてが連携することによって、食べ物の消化・吸収がスムーズに行われます。