ちゃく【着】

[音]チャク(漢) ジャク(ヂャク)(呉) [訓]きる きせる つく つける [学習漢字]3年  〈チャク〉 1 衣服などを身につける。「着衣・着脱・着帯・着用」 2 ぴったりとくっつける。くっ...

〈チャク〉 1 衣服などを身につける。「着衣・着脱・着帯・着用」 2 ぴったりとくっつける。くっ...

つくつく‐ぼうし【つくつく法師】

《鳴き声から。「法師」は当て字》セミ科の昆虫。体長は翅(はね)の先まで約4.5センチ、暗黄緑色の地に黒紋があり、背にW形の紋をもつ。晩夏から秋にかけて現れ、雄はツクツクオーシと鳴く。寒蝉(かんせ...

くい‐つ・く【食(い)付く】

[動カ五(四)] 1 しっかりとかみつく。食らいつく。「すっぽんに—・かれる」「—・きそうな目つき」 2 しっかりと取りつく。しがみつく。「机に—・いて離れない」 3 物事に喜んで飛びつく。「も...

つくり【作り/造り】

1 ものをつくること。また、つくられたようす。つくりぐあい。「店の—を変える」「みごとな—の家具」 2 よそおい。身なり。化粧。「はでな—の女性」 3 からだつき。体格。「がっしりした—の男」 ...

べた‐つ・く

[動カ五(四)] 1 べたべたと粘りつく。ねばつく。「手のひらが汗で—・く」「飴(あめ)が溶けて—・く」 2 なれなれしく相手にまといつく。特に、男女が甘えて必要以上にまといつく。いちゃつく。「...

ああ

〔あのように〕ああ高くつくとは思わなかったI didn't think it would cost that [so] much.ああは言っても根はやさしい人だ「Though he speaks...

上がる

I1〔下から上に行く〕rise, go [come] up;〔登る〕climb up火山から煙が上がっているのが見えたI saw smoke rising from the volcano.彼は...

悪習

〔悪い癖〕a bad habit;〔悪い風習〕a bad custom;〔悪慣行〕a corrupt practice悪習がつく「fall into [form] a bad habit喫煙の悪...

悪態

⇒わるくち(悪口)悪態をつくcall a person names/abuse a person

顎

1〔人・動物の〕a jaw;〔下あご〕a chin(▼jawは骨格を,chinは外見を指す)上[下]あごthe upper [lower] jaw二重あごa double chin二重あごのdo...

かみつく【噛みつく】

[共通する意味] ★歯で何かをかみとろうとする。また、かんだまま離さないでいる。[英] to have a bite (at)[使い方]〔食いつく〕(カ五)〔食らいつく〕(カ五)〔噛みつく〕(カ...

くいつく【食いつく】

[共通する意味] ★歯で何かをかみとろうとする。また、かんだまま離さないでいる。[英] to have a bite (at)[使い方]〔食いつく〕(カ五)〔食らいつく〕(カ五)〔噛みつく〕(カ...

くらいつく【食らいつく】

[共通する意味] ★歯で何かをかみとろうとする。また、かんだまま離さないでいる。[英] to have a bite (at)[使い方]〔食いつく〕(カ五)〔食らいつく〕(カ五)〔噛みつく〕(カ...

かじりつく【齧りつく】

[共通する意味] ★歯で何かをかみとろうとする。また、かんだまま離さないでいる。[英] to have a bite (at)[使い方]〔食いつく〕(カ五)〔食らいつく〕(カ五)〔噛みつく〕(カ...

つく【付く】

[共通する意味] ★ぴったり接触して離れなくなる。[英] to stick (to)[使い方]〔付く〕(カ五)▽背広に糸くずがついている▽シャツにしみがついた▽泥のついた靴▽扉についている飾り〔...

いきしょうてん【意気衝天】

意気込みや元気が、このうえなく盛んな状態。▽「衝天」は天を突き上げる意。勢いの盛んなことのたとえ。「意気いき天てんを衝つく」と訓読する。

いちびょうそくさい【一病息災】

病気もなく健康な人よりも、一つぐらい持病があるほうが健康に気を配り、かえって長生きするということ。▽「息災」は健康であること、身にさわりのないこと。

いちもうだじん【一網打尽】

ひと網であたりのすべての魚や鳥獣などを捕らえること。転じて、犯人などをひとまとめに捕らえること。▽『呂氏春秋りょししゅんじゅう』異用いようにある、四面に網を張り、四方からの獲物をすべて捕らえようと祈っている呪師じゅしの故事を踏まえたものか。「打尽」はここでは捕り尽くす意。「打」は動詞の上につけて動作を表す助字。「…する」の意。

いっけんらくちゃく【一件落着】

ある物事が決着、または解決すること。▽「一件」は一つの事柄や事件。「落着」はおさまりがつくこと。解決すること。

いっしょうさんたん【一唱三歎】

すばらしい詩文を賞賛する語。詩歌を一度詠み上げる間に、何度も感嘆する意から。▽「三」は何度もの意。「歎」は感じ入ってため息をつく、感心して褒めあげること。もとは先祖のみたまやである宗廟そうびょうの祭祀さいしで音楽を奏するとき、一人が唱うたえば、三人がこれに和して唱ったことをいった。「唱」は「倡」、「歎」は「嘆」とも書く。

あさくら‐ふみお【朝倉文夫】

[1883〜1964]彫刻家。大分の生まれ。官展で活躍。写実主義の作品をつくる。文化勲章受章。

アッティラ【Attila】

[406?〜453]フン族の王。在位433〜453。中部ヨーロッパに大帝国をつくり、西ローマ帝国をおびやかした。

アブー‐バクル【Abū Bakr】

[573ころ〜634]イスラム教の初代正統カリフ。在位632〜634。預言者ムハンマド没後の教団分裂の危機を乗り切り、のちの発展の基礎をつくった。

イサベル【Isabel】

[1451〜1504]カスティーリャの女王。在位1474〜1504。アラゴンの王子フェルナンドと結婚し、スペイン統一の基礎をつくった。コロンブスの新大陸発見を援助。イサベラ。

いざわ‐しゅうじ【伊沢修二】

[1851〜1917]教育家。長野の生まれ。明治の初期に洋楽を学び、米国に留学後、唱歌などを作曲して日本の音楽教育を確立。晩年は楽石社をつくり、吃音(きつおん)矯正事業に尽くした。

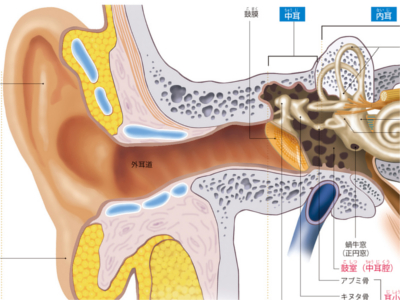

音を聞くしくみ

耳は、外耳、中耳、内耳の3つの区域に分けられます。 外耳とは、側頭部から外にでている耳介と、耳介から鼓膜に至るまでの外耳道のことです。耳介と外耳道の一部は軟骨組織でつくられています。 耳介の下の部分(耳垂)には軟骨はなく、この部分は脂肪組織で形成されています。また、外耳道では、皮脂腺と耳垢腺から滲出した粘液で乾燥を防いだり、外部からのゴミを粘着して耳を保護しています。 中耳とは、鼓膜の奥の耳小骨と鼓室(中耳腔)をいいます。また、中耳の奥には耳管があり、咽頭につながっています。耳小骨は、ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨という小さな3つの骨からなり、ツチ骨とアブミ骨には筋がついています。 いちばん奥にある内耳は、蝸牛、骨半規管、前庭から形成されています。頭蓋骨のなかのこれらの骨のなかに細い管が複雑な形で納まっていることから"骨迷路"と呼ばれます。 外界から聞こえてくる音は、耳介で集められ、外耳道を通って、鼓膜まで伝わってきます。この段階では、音はまだ「空気の振動」として伝わっています。 空気の振動は鼓膜を震わせ、中耳にある耳小骨(ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨)でその振動を30倍以上に拡大して、内耳へ伝えます。 中耳から伝わってきた空気の振動は、内耳の蝸牛で内リンパ液の振動となり、蓋膜と有毛細胞を動かすことで刺激された有毛細胞から電気信号が発生し、その信号が脳(大脳の聴覚野)へ伝わることで、音として認識されます。

花粉症の仕組みと人体への影響(スギ花粉皮膚炎)

免疫が花粉に対して過敏に反応し(アレルギー反応)、多彩な症状が現れるのが花粉症です。さまざまな植物の花粉で花粉症がおきますが、代表格は"スギ花粉"です。 スギ花粉症がわが国で初めて報告されたのは昭和30年代終盤。以来、毎春、スギ花粉に悩まされる人(とくに小児)が増加しているといわれます。その要因の一つとして、国産木材の利用低迷などにより伐採が進まず、花粉を多くつける樹齢30年以上のスギ林が増加―。スギ花粉飛散量が増えたことがあげられます。 花粉症は、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患をもつ人、あるいは家族に何らかのアレルギーがある人がなりやすいと考えられています。 また、今まで花粉症になったことがない人でも、大量の花粉にさらされると免疫が花粉に過敏に反応するようになり、花粉症を発症しやすくなります。 花粉症は、まず体内で以前侵入した花粉を"悪者"と記憶する「感作(かんさ)」という状態がつくられたところへ、新たに花粉が侵入してきた際に発症します。鼻の粘膜に花粉がつくと、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状が現れます。目(結膜)の粘膜に花粉がつくと、目のかゆみや涙目、充血などの症状が現れます。大半はこのような目や鼻の症状を訴えるため、「花粉症は目や鼻の病気」と思われがちです。しかし近年、前述の症状以外に、咳や頭痛、全身倦怠感、発熱などを伴うことがあることが知られるようになり、現在、「花粉症は全身性疾患だ」と考えられています。 花粉症の多彩な症状のなかで、最近、とくに注目されているのが"スギ花粉皮膚炎"です。目の周りや頬、あるいは首の皮膚がカサカサして赤い斑点ができ、かゆみが現れます。多くの場合、ジュクジュクした湿疹にはならず、軽症のまま軽快します。また、春以外の季節には見られないことも特徴です。 スギ花粉皮膚炎は、皮膚に花粉が触れることによって発症します。本来、皮膚の一番外側にある角層が花粉などの異物を通さないバリアとして機能し、健康な皮膚が保たれていますが、乾燥などで角層のバリア機能が弱まってしまうと花粉が角層の奥へ侵入してアレルギー反応が出現、スギ花粉皮膚炎がおきる、と考えられています。 ①免疫を担う細胞の一つであるマクロファージが侵入してきたスギ花粉を食べ、「これは敵だ」という情報を、T細胞に伝える ②T細胞が、マクロファージから受け取った敵の情報をB細胞に伝えると、B細胞は「スギ特異的IgE抗体」をつくる ③抗体は粘膜などに存在する肥満細胞と合体する(これを感作という) ④再び侵入したスギ花粉が抗体と結合すると、肥満細胞から化学物質が出てアレルギー症状が出る

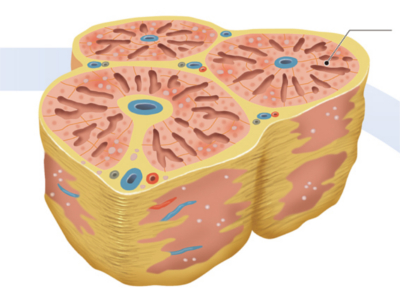

肝臓の病気(急性肝炎/劇症肝炎/慢性肝炎/肝硬変/肝がん)

肝臓は胆汁の生成をはじめ、糖質やたんぱく質、脂肪などの栄養素の分解・合成と貯蔵、有害な物質の無毒化・排泄、各種ビタミンの活性化および貯蔵など、数多くの仕事をこなしています。そのほとんどは、肝臓の体積の約8割を占める肝細胞が担っています。 肝細胞が障害されると肝機能は低下しますが、このような事態を招く病気の代表が、「肝炎」です。 本来、肝臓は再生力の旺盛な臓器ですが、肝炎が慢性化して肝細胞の壊死が進んで、「肝硬変」に至ると、元に戻らなくなります。また、肝硬変になると「肝がん」を発症する危険も増してきます。 6カ月以上肝臓の炎症が持続し、検査数値の異常が続くものが慢性肝炎です。B型肝炎、C型肝炎の慢性化以外に、免疫異常やアルコールによる慢性肝炎もあります。肝細胞壊死は比較的軽度ですが、壊死・再生を繰り返すうちに肝臓の線維化(細胞がなくなり、固くなる)が進みます。 肝細胞が壊死と再生を繰り返すうちに、線維が増えてきてこぶのようなもの(結節)をつくり、肝臓が硬くなっていきます。こうなると肝臓内の血流が悪くなり、さらに肝機能が低下。食道粘膜下層の静脈が瘤状に隆起する食道静脈瘤などの問題が生じやすくなります。また、肝がんに進展することもあります。 肝臓に初発するがんの約9割は、肝細胞から発生する肝細胞がんです。肝細胞がんの8割以上に肝硬変がみられますが、慢性肝炎から発生する場合もあります。 肝炎ウイルス(主にA型・B型・C型)やアルコール、薬剤などによって肝細胞が破壊されますが、多くの場合は、再び修復されて元に戻ります。ただし、まれに劇症肝炎に陥ることもあります。また、ウイルス性肝炎のうちB型肝炎、C型肝炎は慢性化しやすいとされています。 肝臓が広い範囲で侵されて、肝機能が高度に障害されます。昏睡などの意識障害が発生し、生命の危険にさらされます。急性肝炎の約2%が劇症化するといわれています。