伊勢(いせ)や日向(ひゅうが)

話に脈絡がなく、つじつまが合わないこと。また、まぜこぜで秩序のないこと。伊勢や日向の物語。「げにげに—のことは、誰かは定めありぬべき」〈謡・雲林院〉

いと‐め【糸目】

1 細い糸。糸筋。 2 凧(たこ)の表面につけて揚がりぐあいを調節する糸。 3 器物に細く刻みつけた筋。「—模様」 4 物事をつなげるもの。脈絡。「話の—をつなぐ」 5 「糸歩(いとぶ)」に同じ...

がんか‐せんはつ【眼火閃発/眼華閃発】

目を閉じると花火のように光が飛ぶのを感じる現象。脈絡膜炎・網膜剝離・眼内腫瘍などで網膜が刺激されるために起こる。眼閃(がんせん)。

がん‐きゅう【眼球】

脊椎動物の視覚をつかさどる、一対の球状の器官。眼窩(がんか)内に収まり、強膜または角膜・脈絡膜・網膜の3層の膜に包まれ、内部に水晶体・硝子体(しょうしたい)などが入っている。外からの光が角膜およ...

けい‐らく【経絡】

1 《「経」は縦の流れ、「絡」は横の流れの意》漢方で、つぼの筋道。気血の循環系で、12の臓腑(ぞうふ)に対応する12の正経と8の奇経(きけい)があり、これに沿って経穴(つぼ)が配置されている。 ...

前後

1〔前と後ろ〕the front and the rear前後をよく見なさいLook carefully to the front and the rear.私の車の前後に大型のバスが走っていた...

脈絡

〔つながり〕(a line of) connection;〔筋道〕coherence, logical connection脈絡のある[ない]話「a coherent [an incoheren...

choroid

《解剖》形(眼球の)脈絡膜の;絨毛じゅうもう膜様の━━[名](眼球の)脈絡膜

choroidal

[形]《解剖》脈絡膜の

connection

[名]1 Uつなぐこと,接続,結合1a C(機械などの)連結[結合]部;(電流の)接触a loose connection接触不良2 C(飛行機・列車・バスなどの)連絡,接続,〔しばしば~s〕(...

けいとう【系統】

[共通する意味] ★内容的な統一性を持ったつながり。[英] logical connection[使い方]〔系統〕▽系統を異にする▽路線バスの系統▽茶系統の色〔系列〕▽自然主義の系列に属する作家...

けいれつ【系列】

[共通する意味] ★内容的な統一性を持ったつながり。[英] logical connection[使い方]〔系統〕▽系統を異にする▽路線バスの系統▽茶系統の色〔系列〕▽自然主義の系列に属する作家...

みゃくらく【脈絡】

[共通する意味] ★内容的な統一性を持ったつながり。[英] logical connection[使い方]〔系統〕▽系統を異にする▽路線バスの系統▽茶系統の色〔系列〕▽自然主義の系列に属する作家...

ふと

[共通する意味] ★何の脈絡もなく、ちょっとした思いつきやきっかけで行うさま。[英] suddenly; unintentionally[使い方]〔ふと〕(副)▽ふとふり返ると後ろに先生が立って...

みだり

[共通する意味] ★正当な理由や秩序もなく物事をするさま。[英] unduly[使い方]〔やたら〕(副・形動)▽やたら大きな事ばかり言う人▽洋服をやたら買い込む▽この街はやたらに人が多い〔むやみ...

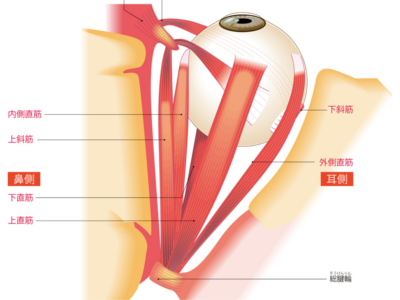

目のしくみ

目は光によって物の色、形や遠近、動きなどを感じる感覚器です。 眼球の黒目を角膜、白目を強膜といいます。角膜の後方には眼球内に光を入れる瞳孔と、入る光の量を調整する虹彩があります。 瞳孔から入ってきた光は、水晶体とゼリー状の物質でできた硝子体を通って、いちばん奥の網膜に達します。網膜では映し出された明暗・形・色を視細胞が感知し、視神経を通して大脳に伝達します。 また、網膜の周囲には、脈絡膜、強膜など複数の膜があり、眼球を保護したり、栄養や酸素を与える役目を果たしています。 眼球は、6つの外眼筋という筋肉のはたらきにより、見たいと思う方向へ視線を制御しています。 視覚をつかさどり、人間が外界からキャッチする情報全体の約80%を処理する目は、感覚器のなかでもっとも重要な役目を担っています。そのため、目の周りには、眼球を保護するためのまぶた(眼瞼)や、まつげがあります。 眼球の表面を保護するまぶたは、数秒間に1回程度まばたきをして上眼瞼の裏側にある涙腺から分泌される涙で眼球の表面をうるおし、ほこりなどを洗い流します。 さらに、まつげも眼球に異物が入らないようガードし、根元のマイボーム腺(まぶたの裏にある皮脂腺)から油分を分泌して、角膜の表面を乾燥から守っています。

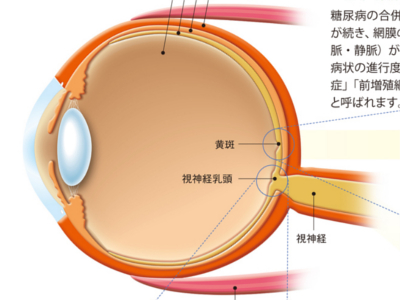

目の病気の仕組み(糖尿病網膜症/網膜静脈閉塞症/網膜剥離)

目の病気のなかでも、網膜に何らかの異常を引き起こす病気は、視覚に大きなダメージを与えます。眼底(主に網膜)に出血がおきる「糖尿病網膜症」や「網膜静脈閉塞症」、網膜がはがれてしまう「網膜剥離」がその代表です。 糖尿病の合併症の一つで、高血糖が続き、網膜の細かな血管(細小動脈・静脈)が障害された状態です。病状の進行度により、「非増殖網膜症」「前増殖網膜症」「増殖網膜症」と呼ばれます。 ・第1段階 非増殖網膜症 障害された血管にコブのようなもの(毛細血管瘤)ができます。このコブから血液中の成分がもれると網膜がむくみます。また、網膜に白いシミのようなもの(白斑)ができたり、傷んだ血管から出血することもあります。 ・第2段階 前増殖網膜症 細小動脈血管に血栓ができると血流が途絶え、神経線維が壊死して、白い斑点(軟性白斑)が出現します。また、血管の太さが不規則になり、不完全でもろい血管(新生血管)が新たにでき始めます。 ・第3段階 増殖網膜症 酸欠状態を切り抜けようと新生血管が硝子体内へ出現します。新生血管はもろいため、出血をおこします。また、新生血管の周囲に膜状の組織(増殖膜)がつくられ、網膜や硝子体を足場に成長。成長過程で増殖膜が収縮し、網膜を引っ張った場合、網膜剥離がおきます。 網膜の静脈が詰まってしまう病気です。平行して走行する動脈が硬化したために静脈が圧迫され、詰まるケースがほとんどです。多くの場合、視神経乳頭のあたりから枝分かれして網膜全体に広がっている網膜動脈・静脈の交差している部分で詰まります。詰まったのちに静脈から出血して網膜に血液があふれてくると、その部分の網膜は光を感知できず、視野が欠損します。 何らかのきっかけで網膜に穴があき、そこから液化した硝子体が流入して、網膜がはがれてしまう病気です。 網膜の穴には、何かのはずみで硝子体に網膜が引っ張られて破れた「裂孔」と、網膜に自然に生じた「円孔」の2種類があります。 図は後部硝子体剥離によって生じた裂孔から網膜剥離へと至る過程を表したものです。 裂孔原性網膜剥離の経過 ①加齢とともに、ゼリー状の硝子体内部が液化して流れ出したり、収縮をおこすと、硝子体が網膜からはがれて前方へ移動する(後部硝子体剥離) ②硝子体が前方へ移動するため、網膜が引っ張られて穴(裂孔)があく ③液化した硝子体が裂孔に流れ込み、神経網膜が色素上皮層からはがれて浮き上がる 「牽引性網膜剥離」と「浸出性網膜剥離」の2つのタイプがあります。 ・牽引性網膜剥離 網膜の血管(新生血管)が硝子体中にのび、硝子体と網膜が癒着し、硝子体は液化する。新生血管の周囲にできた増殖膜が収縮して網膜を引っ張り、剥離させる。糖尿病網膜症に多い ・浸出性網膜剥離 脈絡膜に腫瘍や炎症が生じ、その部分からしみ出た水分(浸出液)が神経網膜と色素上皮層・脈絡膜の間にたまり、網膜を剥離させる