あい‐かまえて【相構へて】

[副] 1 よく注意して。十分に用心して。「彼の塔に行きて、—戸を開きて入りぬ」〈今昔・二・一九〉 2 (あとに禁止の語を伴って)必ず。決して。「—深く嘆き給ふべからず」〈曽我・一一〉

アイリス‐イン【iris-in】

映画・テレビで、画面の一点からまるく開きながら全画面を映し出す技法。

あおり‐あし【煽り足】

横泳ぎや抜き手で、両足をからだの前後に開き、前足の足裏と後ろ足の甲とで挟むように水をける動作。

あから‐おぶね【赤ら小舟】

赤く塗った舟。「沖行くや—につと遣(や)らばけだし人見て開き見むかも」〈万・三八六八〉

アクセル

《acceleratorの略》自動車などの加速装置。このペダルを踏むと、キャブレター(気化器)の絞り弁が開き、エンジンの回転数が増す。アクセルペダル。加速ペダル。 [補説]作品名別項。→アクセル

開く

⇒ひらく(開く)戸が開かないThe door will not open.開いた窓an open window店は10時に開くThe store opens at ten.幕は午後7時に開きます...

言い開き

⇒べんかい(弁解),もうしひらき(申し開き)

内側

Ithe inside内側のポケットan inner pocket内側のコースを走るhave the inside track戸は内側に開きますThe door opens inward(s) ...

襟刳り

the neckline (of a dress)そのドレスは襟ぐりが大きく開き過ぎているThe neckline of that dress is cut much too low.

御開き

お開きにするbreak up/bring to a close宴会はそろそろお開きになるころだったThe party was about to break up.

まくあき【幕開き】

[共通する意味] ★物事が始まること。[英] the beginning[使い方]〔開始〕スル▽十時から試合を開始する▽営業開始〔幕開き〕▽日本の近代社会の幕開き▽新しい時代の幕開き〔開幕〕スル...

けんかく【懸隔】

[共通する意味] ★かけ離れていること。[英] a difference[使い方]〔懸隔〕スル▽両者の意見に懸隔がある▽表題と内容とが懸隔している〔隔たり〕▽両者の力の隔たりは大きい▽年齢の隔た...

かいまく【開幕】

[共通する意味] ★物事が始まること。[英] the beginning[使い方]〔開始〕スル▽十時から試合を開始する▽営業開始〔幕開き〕▽日本の近代社会の幕開き▽新しい時代の幕開き〔開幕〕スル...

へだたり【隔たり】

[共通する意味] ★かけ離れていること。[英] a difference[使い方]〔懸隔〕スル▽両者の意見に懸隔がある▽表題と内容とが懸隔している〔隔たり〕▽両者の力の隔たりは大きい▽年齢の隔た...

かいし【開始】

[共通する意味] ★物事が始まること。[英] the beginning[使い方]〔開始〕スル▽十時から試合を開始する▽営業開始〔幕開き〕▽日本の近代社会の幕開き▽新しい時代の幕開き〔開幕〕スル...

かいぶつせいむ【開物成務】

万物を開発してあらゆる事業を完成させること。また、人々の知識を開いて世の中の事業を成就させること。人間や禽獣きんじゅうに至るまで、閉じふさがり通じないものを開き、それぞれの事物の当然の職務や事業を成就し完遂させる意から。もと易えきの目的を述べた語。▽「開」は閉じふさがり通じないものを開き発展させる意。「物」は万物。「成」は成就の意。「務」は職務・事業の意。略して「開成」ともいう。「物ものを開ひらき務つとめを成なす」と訓読する。

きょくめんだかい【局面打開】

行きづまっている情勢や困難な状況を、手を尽くして切り開き、解決の糸口を見つけ出すこと。

しもんしゅつゆう【四門出遊】

釈迦しゃかが出家する前、まだ太子のとき、王城の東西南北の四つの門から郊外に出掛け、それぞれの門の外で、老人・病人・死者・修行者に出会い、その苦しみを目のあたりに見て、人生に対する目を開き、出家を決意したという伝説。また、そのときに、それぞれの苦しみを実際に見て、世をいとう心が生まれたともいわれる。

てんちかいびゃく【天地開闢】

天と地ができた世界の始まり。世界の初め。▽「開闢」は開き分かれること。古代中国では混沌こんとんとした一物が二つに分かれて天と地となり、世界が始まったと考えられていた。

アルクイン【Alcuin】

[730ころ〜804]英国の神学者。カール大帝の招きでアーヘンに宮廷学校を開き、フランク王国における学問復興の基を築いた。

アルメイダ【Luis de Almeida】

[1525〜1583]ポルトガルの宣教師。天文21年(1552)来日。弘治元年(1555)イエズス会に入会。私財を投じて豊後(ぶんご)の府内に孤児院や病院を開き、また外科医を養成した。

うちやま‐かんぞう【内山完造】

[1885〜1959]書店経営者・日中友好運動家。岡山の生まれ。大正初期に上海で書店を開き、魯迅などの中国知識人と親交を結んだ。第二次大戦後は日中親善に尽力。

エイクマン【Christiaan Eijkman】

[1858〜1930]オランダの医学者。ジャワのバタビアで脚気(かっけ)の病因を研究、ビタミンB発見の端緒を開き、近代栄養学の基礎に貢献。1929年、ノーベル生理学医学賞受賞。

えうん【恵運】

[798〜869]平安前期の真言宗の僧。山城の人。承和9年(842)入唐し、青竜寺の義真から灌頂(かんじょう)を受け、経典・仏像などを請来(しょうらい)。のち、安祥寺を開き、安祥寺僧都(そうず)...

胃の構造とはたらき

胃は袋状の臓器で、長さは成人で約25㎝。からだの中心よりやや左よりの、左上腹部からへその間に位置しています。 胃の容積は、空腹時には50ml以下ですが、食後には1.5l、詰め込めば2lにもなります。口腔から肛門まで連なる消化管のなかで、もっとも大きな容積をもつ臓器が胃です。 胃は食道から送られてきた食べ物を消化しながら、小腸の受け入れを待ちます。そして、少しずつゆっくりと、粥状になった食べ物を小腸の最初の部分である十二指腸へ送り出します。このように、食べ物を一時的に蓄えること、胃液(塩酸とペプシン)によって、たんぱく質を分解することが胃の二大機能です。 食べ物が胃を通過するのに要する時間は、液体ならば数分以内、固形物では1~2時間程度です。しかし、脂肪を多く含む脂っこい食べ物は、3~4時間ほど胃にとどまります。 食道とつながる胃の入り口部分を「噴門」、胃の天井に当たる部分を「胃底」、胃の大部分を占める中央部を「胃体」、そして十二指腸とつながる胃の出口部分を「幽門」と呼びます。 幽門は括約筋という筋肉でできています。括約筋は輪状の筋肉で、胃の出口を閉じたり開いたりすることによって、胃の内容物の貯留・排出を調節しています。「括る」という文字にあるように、バルブのような役割をもつ筋肉といってもよいでしょう。 幽門は、食べ物が中性か弱酸性ならば開きますが、強い酸性の場合は、十二指腸の内壁が酸でただれないよう、反射的に閉じるようになっています。 胃液は、胃の内側を覆う粘膜の「胃腺」から分泌されます。胃腺には、①「塩酸」を分泌する「壁細胞」、②「ペプシノーゲン」「胃リパーゼ」を分泌する「主細胞」、③胃壁を守る「粘液」を分泌する「副細胞」の3つの細胞があります。胃底部や胃体部の胃腺からは塩酸やペプシノーゲンが多めに分泌され、噴門と幽門の胃腺からは粘液が多めに分泌されます。 塩酸、ペプシノーゲン、粘液が合わさって胃液となりますが、塩酸には食べ物を殺菌して、腐敗・発酵を防ぐはたらきがあります。 ペプシノーゲンは、たんぱく質を分解する強力な消化酵素「ペプシン」の前駆物質です。 ペプシノーゲンは、壁細胞が分泌する塩酸に活性化されて、ペプシンに変化して初めて機能します。副細胞が分泌する粘液は、塩酸で胃壁がただれないよう防御する役割を果たします。

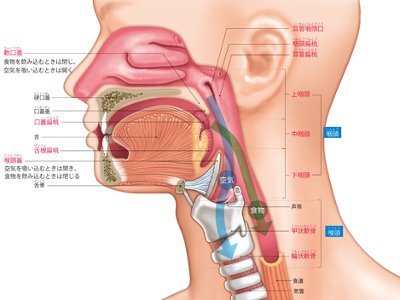

咽頭・喉頭の3つのはたらき

鼻腔、口腔から食道の上端までを咽頭と呼びます。 咽頭は、食物を食道に送る通路と、空気を気管に送る通路が交差する場所です。 咽頭の中ほどにある軟口蓋と、喉頭の上部にある喉頭蓋を使って、鼻腔から運ばれた酸素を気管へ、口腔から運ばれた食物を食道へと、それぞれ振り分けています。 口や鼻から酸素を取り入れる際に侵入する病原菌に対し、その防御機構として、のどにはリンパ球の集合組織である扁桃があります。 扁桃には、咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌根扁桃の4種類があります。俗に"扁桃腺"と呼ばれるのは口蓋扁桃のこと。口を開けたときに喉の奥、両側に見える部分です。 喉頭は、咽頭の下、気管への入り口付近にあり、甲状軟骨、輪状軟骨などの軟骨に囲まれています。 成人男性では、甲状軟骨の一部が突起して首の全面に飛び出しており、"のどぼとけ"と呼ばれています。 哺乳類は喉頭をもちますが、その形状は咽頭のなかに高く飛び出す形で鼻腔の後ろにはまりこんでおり、空気を通すだけのはたらきです。 人間の喉頭は低く、咽頭のなかにわずかに飛び出している形状になっています。そのため、通常、人間の喉頭は咽頭のなかで開いており、食物が通るときだけ喉頭蓋によってふさがれるというしくみになっています。空気と食物の通り道で、その交通整理をするのが喉頭というわけです。 声帯は、喉頭の中央にあるひだ状(声帯ひだ)の器官で、弾力性の高い筋肉からできています。 前方は甲状軟骨、後方は披裂軟骨につながっています。左右の声帯ひだの隙間が声門です。 喉頭筋が声帯を開閉させて、声門が伸縮します。呼吸時には大きく開き、声を出すときにはゆるやかに開閉します。肺から吐き出された空気がゆるやかに開閉される声門を通るとき、声帯に振動を与え、声となって発せられます。 声は、出すときに声帯が振動する数やその大きさにより、高低、大小の違いがあります。 声帯の長さは男性およそ20mmに対し、女性はおよそ16mm。その厚みも若干男性のほうが厚く、女性が薄くなっています。女性のほうが声帯は振動しやすく、高い声になります。思春期以降の男性はのどぼとけができることから、より声帯が長く、厚くなり、振動しにくくなるため、声が低くなります。 声門が閉じて、声帯の振幅が大きいと声は大きく、声門を少し開いて、振幅が小さいと声は小さくなります。 カラオケで熱唱したり、大声で怒鳴ったり……。そんな声の酷使が粘膜の充血をまねきます。 粘膜が充血した状態のまま、さらに大声を張り上げるなどして、声帯に激しい刺激が加わると、粘膜下の血管が傷害されて血腫ができます。 安静にしていれば、血腫が吸収される可能性もありますが、そのまま声帯を酷使し続けるとポリープ(良性腫瘍)になります。 声帯ポリープの症状は、主に声がれですが、同時にのどや発声時の違和感などの症状が出る場合もあります。 治療法としては、一般的には、喉頭顕微鏡下手術(ラリンゴマイクロサージェリー)が用いられますが、手術を希望しない場合や、全身麻酔が不可能な場合は、外来でファイバースコープを用いた摘出術を行います。 手術後は、声帯の傷の安静のため、1週間前後の沈黙期間が必要になります。 予防法としては、声をなるべく使わないようにし、声やのどに違和感があるときは、のどの安静を心がけます。また、お酒やたばこも控えるようにします。 のどを安静にしてから2週間たっても改善されないようなら、耳鼻咽喉科を受診し、喉頭がんなどほかの病気がないか、検査が必要です。

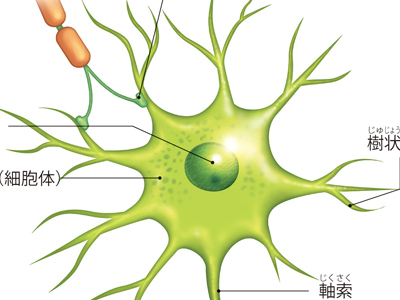

情報伝達のかなめ―神経細胞

体内の情報伝達を行う神経は、特殊な細胞の集まりによって組織されています。 この細胞はニューロン(神経細胞)と呼ばれ、核のある"神経細胞体"、神経細胞体からのびた"神経突起"で構成されます。 神経突起には、軸索(長いもの)と、樹状突起(短いもの)があり、軸索は細胞膜がキャッチした興奮(電気信号)を長い突起部にそって、先端方向へ伝えます。 一方、短いほうの樹状突起は、木の枝のように複数張り巡らされています。その先端部が他の神経細胞軸索や感覚器と接触し、接触した神経細胞から信号を受け取っています。この接触部は"シナプス"と呼ばれます。 大脳にあるニューロンは、約140億個と推定されています。無数のニューロンはシナプスを介してつながっているのです。 軸索の多くは、伝導速度を上げるために、随鞘で断続的に絶縁されています。 情報の伝達は神経細胞内では、電気信号として伝えられます。 細胞は細胞膜に覆われ、内側の液はカリウムイオンを多く含み、マイナスに荷電しています。細胞膜外側の液はナトリウムイオンを多く含み、プラスに荷電しています。 興奮が膜に伝わると、細胞内のナトリウムを通す部位が一瞬開かれます。プラス電流をもつナトリウムが細胞内に入ることにより電位変化をおこし、隣の膜に興奮を伝えます。 興奮が電気信号として軸索の先端のシナプスまで伝わるとシナプスの結合部のふくらみ(シナプス小頭)のなかにあるシナプス小胞が細胞膜に結合し中身の神経化学伝達物質をシナプス間隙に放出します。 化学伝達物質が次の細胞の樹状突起にある受容体へ結合することで新たにナトリウムチャンネルが開き、電気的な興奮が引き起こされ、さらに軸索先端へ伝達されていきます。