アーク‐ようせつ【アーク溶接】

電気溶接の一。アーク放電によって生じる高熱を利用して金属を溶接する方法。

アア‐ようがん【アア溶岩】

《aa lava》地表に噴出したマグマが冷えて固まったとき、表面がとげとげしくがさついた構造となる溶岩。粘性が高く、変形速度が小さい場合に生成される。鉱滓状(こうさいじょう)溶岩。→パホイホイ溶岩

アールアイないよう‐りょうほう【RI内用療法】

⇒アイソトープ治療

あいがんどうぶつようしりょうあんぜんせいかくほ‐ほう【愛玩動物用飼料安全性確保法】

《「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」の略称》犬や猫などのペットの健康保護を目的として制定された法律。ペットフードの安全を確保するため、製造・輸入・販売に規制を設けている。平成21年(...

あいち‐ようすい【愛知用水】

岐阜県南部の木曽川の兼山取水口から知多半島の先端に及ぶ用水路。長さ113キロ。昭和36年(1961)完成。上水道・工業用水・農業用水・水力発電に利用。

ようし【容姿】

[共通する意味] ★顔立ちと体つき。姿や顔かたちの様子。[英] figure[使い方]〔容姿〕▽容姿の整った人▽容姿端麗〔姿形〕▽姿形の良し悪(あ)しは問題外だ▽姿形は変わっていても彼に相違ない...

いよう【偉容】

[共通する意味] ★堂々とした、りっぱな姿。[英] a brave figure[使い方]〔偉容〕▽富士の偉容に心打たれる▽偉容を誇る〔威容〕▽将軍の威容に圧倒される▽威容を保つ〔英姿〕▽勇者の...

いよう【威容】

[共通する意味] ★堂々とした、りっぱな姿。[英] a brave figure[使い方]〔偉容〕▽富士の偉容に心打たれる▽偉容を誇る〔威容〕▽将軍の威容に圧倒される▽威容を保つ〔英姿〕▽勇者の...

そんよう【尊容】

[共通する意味] ★高貴な人の尊い顔。また、他人を敬って、その顔かたちをいう。[英] your face[使い方]〔尊顔〕▽尊顔を拝する▽尊顔に接する〔尊容〕▽尊容を拝する[使い分け]【1】一般...

ようぶ【腰部】

[共通する意味] ★胴体の下部、骨盤のある辺り。体を前後左右に曲げたり回したりできる部分。[英] the waist[使い方]〔腰〕▽年を取って腰が曲がる▽ベンチに腰をおろす〔腰部〕▽腰部に湿布...

いきようよう【意気揚揚】

得意げで威勢のよいさま。いかにも誇らしげに振る舞うさま。▽「揚揚」は得意な様子。

いちようちしゅう【一葉知秋】

わずかな前兆や現象から、事の大勢や本質、また、物事の衰亡を察知すること。一枚の葉が落ちたのを見て、秋が来たことに気づく意から。▽「一葉」は一枚の葉、一枚の葉が落ちること。「知秋」は秋の来たのに気づく意。一般に「一葉いちよう秋あきを知しる」と訓読を用いる。

いちようらいふく【一陽来復】

冬が終わり春が来ること。新年が来ること。また、悪いことが続いた後で幸運に向かうこと。陰の気がきわまって陽の気にかえる意から。▽もと易えきの語。陰暦十月は坤こんの卦かにあたり、十一月は復の卦にあたり、陰ばかりの中に陽が戻って来たことになる。「復」は陰暦十一月、また、冬至のこと。

いんとくようほう【陰徳陽報】

人知れず善行を積めば、必ずよい報いを得るものだというたとえ。

いんようごぎょう【陰陽五行】

天地間にあって、万物を造り出す陰と陽の二気と、天地間に循環流行して、万物を生じるもとになる水・火・木・金・土の五つの元素。万物の構成要素。古来、これらの要素の消長などによって、吉凶禍福など万象を解釈・説明しようとした陰陽五行説が行われ、いろいろな迷信が生まれて、人々の生活に大きな影響を及ぼした。日本の陰陽道おんようどうもこの流れを汲くんでいる。▽「陰」は「おん」とも読む。

あおき‐こんよう【青木昆陽】

[1698〜1769]江戸中期の蘭学者。江戸の人。初め伊藤東涯(いとうとうがい)に師事。甘藷(かんしょ)(サツマイモ)を救荒作物として普及に尽力し、甘藷先生とよばれた。著「和蘭文字略考」「蕃薯考...

いい‐ようほう【伊井蓉峰】

[1871〜1932]新派俳優。東京の生まれ。本名、申三郎。新派大合同劇の座長格。端麗な容姿と都会的な芸風で、新派の代表的な俳優として活躍した。

いけだ‐ようそん【池田遥邨】

[1895〜1988]日本画家。岡山の生まれ。本名、昇一。滋味と飄逸(ひょういつ)味のある画風で知られる。文化勲章受章。

いしざか‐ようじろう【石坂洋次郎】

[1900〜1986]小説家。青森の生まれ。教職のかたわら「若い人」を発表し、作家的地位を確立。小説「青い山脈」「石中先生行状記」など。

うえすぎ‐ようざん【上杉鷹山】

[1751〜1822]江戸中期の米沢藩主。日向(ひゅうが)高鍋(たかなべ)藩主秋月種美の二男。上杉重定の養子。名は治憲(はるのり)。倹約・殖産興業政策などで、藩政改革に努めた。

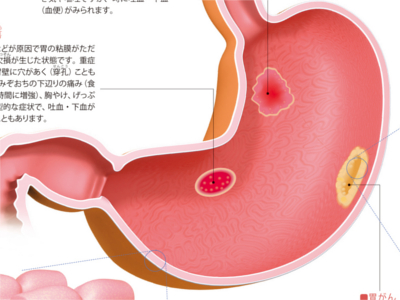

胃と大腸の病気(胃がん/急性胃炎/胃潰瘍/大腸ポリープ/結腸がん/虫垂炎/直腸がん)

胃と大腸の内側は表面を粘膜で覆われていますが、異変には非常にデリケートにできています。 そのため、胃は暴飲暴食などの刺激で胃粘膜が傷つきやすく、病的な変化をおこすと、痛みが生じたり、胸やけや吐き気など不快な症状が現れます。また、大腸は腹痛をはじめ、下痢や便秘、お腹が張った感じ、下血(血便)などの症状が現れます。 しかし、胃、大腸ともにがんやポリープなどができた場合、早期には自覚症状が現れにくく、病気を進行させてしまう恐れがあります。普段、異変を感じないからといって、胃や腸が丈夫だと過信はせずに定期的に検診を受けるよう心がけましょう。 胃壁の最も内側にある粘膜内の細胞が、何らかの原因でがん細胞となり、無秩序に増殖を繰り返すのが胃がんです。 がんは、はじめは30~60μm(1μmは1000分の1mm)の大きさから出発し、5㎜程度の大きさになったころから発見が可能になります。 がんは胃壁の外に向かって、粘膜下層、筋層、漿膜下層(しょうまくかそう)、漿膜へと徐々に深く広がり始めます。がんの深さが粘膜下層までのものを「早期胃がん」、粘膜下層を超えて筋層より深くに及ぶものを「進行胃がん」といいます。 早期胃がんは、診断・治療上の必要から、その病変部の表面の形状によって隆起型、表面隆起型、表面陥凹(かんおう)型、陥凹型に分類されます。 早期胃がんに特有の症状はありません(多くの場合、無症状です)。胸やけやげっぷ、食欲不振など胃炎とよく似た症状がでるケースもありますが、これは粘膜の炎症に関係したものです。 暴飲暴食や香辛料など刺激の強い食品、薬、ストレスなどが原因で胃粘膜に急性の炎症がおきた状態です。主な症状はみぞおちの下辺りの痛み、吐き気や嘔吐ですが、時に吐血・下血(血便)がみられます。 ストレスなどが原因で胃の粘膜がただれ、深い欠損が生じた状態です。重症になると胃壁に穴があく(穿孔(せんこう))こともあります。みぞおちの下辺りの痛み(食後1~2時間に増強)、胸やけ、げっぷなどが典型的な症状で、吐血・下血がみられることもあります。 結腸に発生するがんで、発生部位により右側結腸がん(上行結腸がん)、左側結腸がん(下行結腸がん、S状結腸がん)と呼ばれます。とくにS状結腸にはがんができやすく、直腸がんと合わせて大腸がん全体の約7割を占めます。 多くの場合、初期には無症状です。この部位にある内容物(便)は液状であり、比較的腸管が太いため、がんができても閉塞することはあまりありません。ただし、進行すると右下腹部のしこり、便秘や下痢、黒色便、貧血などの症状がみられます。 初期症状は下血(血便あるいは血液と粘液が混じった粘血便)です。この部位にある内容物(便)は固形で腸管も細いため、がんができると狭くなったり閉塞することがよくあります。そうなると便秘と下痢を繰り返したり、腹痛がしたり、便とガスが出なくなったりします。 盲腸の下にある腸管の一部・虫垂が細菌やウイルスに感染して炎症をおこし、化膿した状態です。主な症状は腹痛(初期にみぞおちやへその辺りから痛みだし、右下腹部へと移動)、吐き気、嘔吐です。炎症が進むにつれ、37~38℃の発熱がみられます。 大腸の粘膜から発生する隆起した突出物(腫瘤)を大腸ポリープといいます。 大腸ポリープは、がん化することはない"非腫瘍性ポリープ"とがん化する"腫瘍性ポリープ"に大別されます。 非腫瘍性ポリープには、若年性ポリープ(幼児、小児の直腸にできる)、炎症性ポリープ(大腸炎が治る過程でできる)、過形成ポリープ(高齢者の直腸にできる)があります。 腫瘍性ポリープは腺腫ともいいます。大腸ポリープの約8割は腺腫です。腺腫のほとんどが1cm以下の大きさですが、2cm以上に成長するとがん化の可能性が高くなります。大腸がんの多くはこの腺腫から発生すると考えられています。 大腸ポリープの形状は、茎のあるものや扁平なものまでさまざまです。加齢とともに増加する病気で、多くは無症状ですが、まれに下血がみられます。 大腸の終末部・直腸にできるがんです。固形状になった便が病変部を刺激するため、早期に下血(血便、粘血便)がみられることがよくあります。がんが大きくなって腸管を詰まらせると便秘と下痢を繰り返したり、排出された便が普段より細くなります。また、がんがあるため、排便しても腸に便が残っている感じがします。

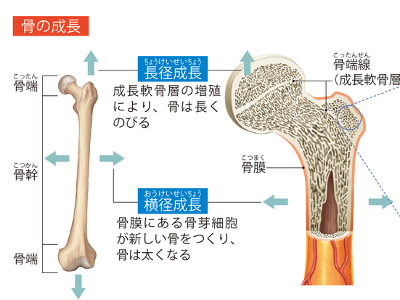

血液を生み出す骨の作用

骨の中心部には、骨髄腔(脊柱管)と呼ばれる空洞があります。この骨髄腔のまわりには、スポンジのような隙間のある組織があり、そこに赤い色をした骨髄が詰まっています。これが血液の生成にかかわり、別名造血器官と呼ばれる、「赤色骨髄」です。なお、骨髄には黄色い骨髄、すなわち黄色骨髄というものもあります。これは、赤色骨髄が脂肪の増加により黄色くなり、造血機能を失った骨髄です。 赤色骨髄が血液の生成にかかわる所以は、"血球芽細胞"がつくられているからです。 血液中には、酸素を運搬する赤血球をはじめ、止血を担う血小板、体内に侵入したウイルスなどを排除するしくみ-免疫を担当する白血球などの血液細胞が含まれていますが、血球芽細胞は将来、これらすべての血液細胞になりうる能力をもった細胞です。 血球芽細胞はさまざまな因子の作用を受け、赤血球、血小板、白血球などに変化し、血液中に流れ出ていきます。 骨は成分の約6割をリン酸カルシウムや炭酸カルシウム、リン酸マグネシウムなどの無機塩類で占めていますが、発育に伴って長く太く成長していきます。 骨の端を「骨端」、上と下の骨端に挟まれた部分を「骨幹」といいます。子どもの骨には上下両方の骨端と骨幹の境目あたりに、軟骨が集まった成長軟骨層が存在します。この部位の軟骨は増殖しながら、やがて骨に置き換わります。これによって骨が長くなるのです。 一方、骨膜にある骨芽細胞は、骨膜の内側に新しい骨をつくり、骨を太くしていきます。 この2つのメカニズムにより、常に新しい骨がつくられ成長していくのが骨の新生です。 では、骨の新生以前にあった古い骨はどうなるのかというと、破骨細胞という細胞が破壊します。 骨の新生と破壊、相反する細胞がバランスよく働くことで骨は新陳代謝を図り、常に再構築されています。成長期においては新生が上まわるため骨を成長させているわけです。 骨折の直後には、骨の血管から出血した血液が固まり、折れた骨の隙間を一時的に埋めます。その後、折れた部分の骨膜に骨芽細胞が集まり、増殖して網目状になり、仮骨(線維組織)をつくります。この仮骨がカルシウムの沈着で徐々に硬くなり、破骨細胞により再吸収され、元の形状に修復されます。

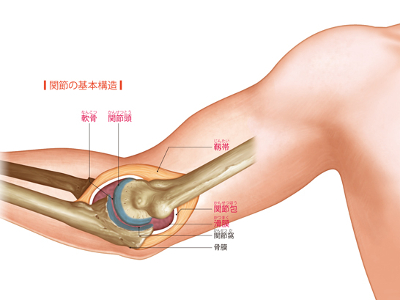

多様な動きを生む関節

骨と骨をつないでいる関節は、関節包という袋で包まれています。 関節包の内側にある滑膜では、関節の動きをスムーズにするための潤滑油となる滑液を分泌しています。 また、関節包の外側には、靱帯があります。靱帯には"腱"となった筋肉の一端がついていて、筋肉の動きを骨に伝達する役割を果たしています。 関節頭の先端および関節窩は関節軟骨で覆われています。関節軟骨はクッション性があり、外部からの衝撃や、運動による骨同士の摩擦を吸収して、関節の骨同士が傷つかないようにガードしています。 関節軟骨は、表面が滑らかな硝子様軟骨からできています。硝子様軟骨の構造は網目状になったコラーゲン線維でできた骨組みに、プロテオグリカンという物質が絡み付くようになっています。 プロテオグリカンは、水分と融合しやすいため、子どもでは軟骨に水分を多く含みそれだけクッション性も高いのですが、加齢などで水分量が減少すると衝撃を和らげる力も減少してしまいます。 そのため、関節を動かしただけで骨の摩擦をおこし、痛みを感じる関節痛を引き起こすようになります。