あい【愛】

[音]アイ(呉)(漢) [訓]いとしい めでる かなしい おしむ [学習漢字]4年 1 かわいがりいつくしむ。思いこがれる。いとおしいと思う気持ち。「愛妻・愛情・愛人・愛憎/恩愛・求愛・敬愛・最...

アイ‐エー‐エス【IAS】

《International Accounting Standards》国際会計基準。1973年に設立された国際会計基準委員会(IASC)が定めた財務諸表作成に関する国際的会計基準のこと。現在で...

アイコン【icon】

1 コンピューターで、ファイルの内容やプログラムの機能などを絵文字にしてディスプレー上に表示した図形・記号。 2 偶像。あこがれや崇拝の的となるもの。また、象徴的なもの。イコン。「ファッション—...

アイ‐ダブリュー‐エー【IWA】

《International Wheat Agreement》国際小麦協定。小麦の価格安定化を図るための国際商品協定。最初の国際小麦協定は需給調節を目的として1933年に成立。1995年成立のI...

アイドル【idol】

1 偶像。 2 崇拝される人や物。 3 あこがれの的。熱狂的なファンをもつ人。「—歌手」

哀愁

an indefinable sadness;〔文学などの〕 《文》 pathos哀愁を感じるfeel sorrow哀愁をそそる歌a song that makes a person feel ...

垢

I1〔汚れ〕dirt;〔こびりついた汚れ〕grimeあかで汚れたdirty/grubby/grimyあかだらけの男a man covered with [in] dirt [grime]あかを落...

憧れ

admiration ((for));adoration私のあこがれの作家a writer I admireあこがれの男性the man of one's dreamsあこがれの職a longe...

憧れる

1〔そうしたい・そのようになりたいと思う〕long ((for; to do));yearn ((for, after))彼は海にあこがれているHe has a longing for the ...

言い継ぐ

これは代々言い継がれた家訓だThis is a family precept passed down [transmitted] from generation to generation.

むける【剥ける】

[共通する意味] ★表面をおおっているものが取れる。[英] to peel off[使い方]〔剥げる〕(ガ下一)▽ペンキがはげる▽めっきがはげた〔剥がれる〕(ラ下一)▽切手がはがれる▽塀の板がは...

はがれる【剥がれる】

[共通する意味] ★表面をおおっているものが取れる。[英] to peel off[使い方]〔剥げる〕(ガ下一)▽ペンキがはげる▽めっきがはげた〔剥がれる〕(ラ下一)▽切手がはがれる▽塀の板がは...

むすこ【息子】

[共通する意味] ★親にとっての男の子。[英] a son[使い方]〔息子〕▽息子の成長だけが楽しみだ▽父親似の息子〔せがれ〕▽せがれもやっと一人前になった▽あの家のせがれはできが悪い〔子息〕▽...

はげる【剥げる】

[共通する意味] ★表面をおおっているものが取れる。[英] to peel off[使い方]〔剥げる〕(ガ下一)▽ペンキがはげる▽めっきがはげた〔剥がれる〕(ラ下一)▽切手がはがれる▽塀の板がは...

せがれ

[共通する意味] ★親にとっての男の子。[英] a son[使い方]〔息子〕▽息子の成長だけが楽しみだ▽父親似の息子〔せがれ〕▽せがれもやっと一人前になった▽あの家のせがれはできが悪い〔子息〕▽...

いっぱいとち【一敗塗地】

再び立ち上がることができないほど大敗すること。完敗すること。▽「塗地」は肝脳を地に塗る、すなわち惨殺され、戦死者の肝臓や脳などが大地に散乱して、泥まみれになること。一般に「一敗いっぱい、地ちに塗まみる」と訓読を用いる。

えんりえど【厭離穢土】

⇒ おんりえど(厭離穢土)

さんこうすいちょう【山高水長】

山が高くそびえ、川が長く流れるさま。高潔な人の功績や徳望が崇高で、長く人に仰がれることの形容。また、人の品性が高大で高潔なことの形容に用いられることもある。▽「山高」は山がどっしり高くそびえる意で、功績や徳望の高さを人から仰がれるたとえ。「水長」は川の水が絶えることなく流れる意で、長く尽きることのないたとえ。「山やまのごとく高たかく水みずのごとく長ながし」と訓読する。

しきそそう【士気阻喪】

集団全員の熱意ややる気がそがれて、勢いがなくなること。意気込みがなく、気落ちしているさま。

ずいはちくりゅう【随波逐流】

なんら自分の主張・考えもなく、ただ世の大勢に従うこと。波にしたがい流れを追いかけるという意から。▽「随波」は波にさからわず、波の流れのままになること。「逐流」も波の動きのままになること。「波なみに随したがい流ながれを逐おう」と訓読する。

いび‐けいこ【伊比恵子】

[1967〜 ]映画監督。新潟の生まれ。大学在学中にミス日本グランプリを受賞。のちに渡米してニューヨークで映画を学び、老人たちが演劇に挑戦する姿を描いたドキュメンタリー作品「ザ・パーソナルズ 黄...

うえはし‐なほこ【上橋菜穂子】

[1962〜 ]児童文学作家・小説家。東京の生まれ。平成元年(1989)「精霊の木」で作家デビュー。異世界を舞台にした冒険ファンタジー小説「精霊の守(も)り人」で野間児童文芸賞新人賞を受賞。同作...

おう‐い【王維】

[701ころ〜761]中国、唐の詩人・画家。太原(山西省)の人。字(あざな)は摩詰(まきつ)。安禄山の乱後、粛宗に起用され、尚書右丞(しょうしょゆうじょう)になった。仏教を信仰し、長安郊外の輞川...

カメハメハ【Kamehameha】

ハワイの王朝。1795年、カメハメハ1世により成立、1810年にハワイ諸島を統一。カメハメハ3世の時代には立憲王国となるが、外国勢力の進出により次第に衰退、1872年カメハメハ5世の死により断...

ハワイの王朝。1795年、カメハメハ1世により成立、1810年にハワイ諸島を統一。カメハメハ3世の時代には立憲王国となるが、外国勢力の進出により次第に衰退、1872年カメハメハ5世の死により断...

くぼた‐まんたろう【久保田万太郎】

[1889〜1963]小説家・劇作家・俳人。東京の生まれ。俳号、暮雨・傘雨。東京の下町を舞台に、市井の人々の生活と情緒を描いた。文化勲章受章。小説「末枯(うらがれ)」「寂しければ」「春泥」、戯曲...

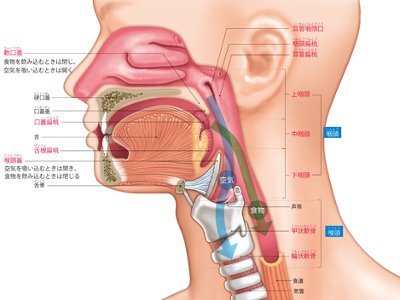

咽頭・喉頭の3つのはたらき

鼻腔、口腔から食道の上端までを咽頭と呼びます。 咽頭は、食物を食道に送る通路と、空気を気管に送る通路が交差する場所です。 咽頭の中ほどにある軟口蓋と、喉頭の上部にある喉頭蓋を使って、鼻腔から運ばれた酸素を気管へ、口腔から運ばれた食物を食道へと、それぞれ振り分けています。 口や鼻から酸素を取り入れる際に侵入する病原菌に対し、その防御機構として、のどにはリンパ球の集合組織である扁桃があります。 扁桃には、咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌根扁桃の4種類があります。俗に"扁桃腺"と呼ばれるのは口蓋扁桃のこと。口を開けたときに喉の奥、両側に見える部分です。 喉頭は、咽頭の下、気管への入り口付近にあり、甲状軟骨、輪状軟骨などの軟骨に囲まれています。 成人男性では、甲状軟骨の一部が突起して首の全面に飛び出しており、"のどぼとけ"と呼ばれています。 哺乳類は喉頭をもちますが、その形状は咽頭のなかに高く飛び出す形で鼻腔の後ろにはまりこんでおり、空気を通すだけのはたらきです。 人間の喉頭は低く、咽頭のなかにわずかに飛び出している形状になっています。そのため、通常、人間の喉頭は咽頭のなかで開いており、食物が通るときだけ喉頭蓋によってふさがれるというしくみになっています。空気と食物の通り道で、その交通整理をするのが喉頭というわけです。 声帯は、喉頭の中央にあるひだ状(声帯ひだ)の器官で、弾力性の高い筋肉からできています。 前方は甲状軟骨、後方は披裂軟骨につながっています。左右の声帯ひだの隙間が声門です。 喉頭筋が声帯を開閉させて、声門が伸縮します。呼吸時には大きく開き、声を出すときにはゆるやかに開閉します。肺から吐き出された空気がゆるやかに開閉される声門を通るとき、声帯に振動を与え、声となって発せられます。 声は、出すときに声帯が振動する数やその大きさにより、高低、大小の違いがあります。 声帯の長さは男性およそ20mmに対し、女性はおよそ16mm。その厚みも若干男性のほうが厚く、女性が薄くなっています。女性のほうが声帯は振動しやすく、高い声になります。思春期以降の男性はのどぼとけができることから、より声帯が長く、厚くなり、振動しにくくなるため、声が低くなります。 声門が閉じて、声帯の振幅が大きいと声は大きく、声門を少し開いて、振幅が小さいと声は小さくなります。 カラオケで熱唱したり、大声で怒鳴ったり……。そんな声の酷使が粘膜の充血をまねきます。 粘膜が充血した状態のまま、さらに大声を張り上げるなどして、声帯に激しい刺激が加わると、粘膜下の血管が傷害されて血腫ができます。 安静にしていれば、血腫が吸収される可能性もありますが、そのまま声帯を酷使し続けるとポリープ(良性腫瘍)になります。 声帯ポリープの症状は、主に声がれですが、同時にのどや発声時の違和感などの症状が出る場合もあります。 治療法としては、一般的には、喉頭顕微鏡下手術(ラリンゴマイクロサージェリー)が用いられますが、手術を希望しない場合や、全身麻酔が不可能な場合は、外来でファイバースコープを用いた摘出術を行います。 手術後は、声帯の傷の安静のため、1週間前後の沈黙期間が必要になります。 予防法としては、声をなるべく使わないようにし、声やのどに違和感があるときは、のどの安静を心がけます。また、お酒やたばこも控えるようにします。 のどを安静にしてから2週間たっても改善されないようなら、耳鼻咽喉科を受診し、喉頭がんなどほかの病気がないか、検査が必要です。

呼吸器の病気の仕組み(喘息/気管支炎/肺炎/肺気腫/肺がん)

気管支には平滑筋という筋肉が張り巡らされ、肺のすみずみにわたる空気の流れを調節しています。気管支の平滑筋が激しく収縮したり、粘液の分泌が高まるなどして気管支が狭くなると空気がスムーズに流れなくなり、呼吸困難をきたします。このような事態を招く代表的な病気が「気管支喘息」や「急性気管支炎」です。また、「肺炎」や「肺気腫」など、肺胞に異常がある場合も、スムーズな呼吸ができなくなります。 気管支喘息の患者さんの気道(気管や気管支)には、慢性の炎症があり、気道の粘膜が過敏になっています。また、むくんだり、粘液の分泌が増加するなどして気道が狭くなっているところへ、冷気やたばこの煙などの刺激が加わると、気管支の平滑筋が激しく収縮し、呼吸困難に陥ります。 気管支の内面を覆う粘膜には、線毛の生えた粘膜上皮細胞がきれいに並んでいます。粘液の分泌も活発ではなく、血管にもうっ血は生じていません。 ウイルスや細菌に感染して急性の炎症がおきると、気管支の粘膜にむくみが生じ、粘液の分泌も増加します。さらに進行すると粘膜上皮細胞がはがれ落ちて血管のうっ血が生じ、膿のような粘液が出てきます。 肺がんは、肺や気管支などにできる悪性の腫瘍です。肺がんは「小細胞」がんと「非小細胞がん」とに大別され、さらに非小細胞がんは"腺がん""扁平上皮がん""大細胞がん"に分けられます。 いずれも、肺や気管支などの正常な細胞が、がん細胞化して増殖・進行していきます。また、肺には無数の毛細血管が走っているため、肺にできたがんが血液にのって全身に運ばれ、他臓器に転移しやすいのが特徴です。発がんの主な原因は、喫煙、大気汚染、アスベストなどが考えられています。 肺がんのなかで、日本人にもっとも多いのが腺がんです。腺がんは肺の末梢部に発生するがんの一つで、とくに肺を包んでいる膜である胸膜に近い場所に発症しやすいのが特徴です。 また、がんに侵された肺胞はつぶれていきますが、その際につぶれた部分を覆っている胸膜が引っ張られます。そのため、腺がんに侵された肺の組織を肉眼で見てみると、胸膜が引きつれているように見えます。たばこの成分や粉塵がたまって肺胞に沈着した炭粉もがんの病巣中心部に集まっています。 腺がんの次に多い肺がんが扁平上皮がんです。扁平上皮がんは肺門部にある太い気管支に発症することが多いがんです。 肺がんのなかでは比較的症状が早くから現れるのが特徴で、がんが比較的小さなうちから血痰や咳などが現れます。進行や転移もほかの肺がんと比べて遅いといわれています。また、発症には喫煙が大きな要因となっています。 大細胞がんも腺がんと同じ肺の末梢部に多く発症します。肺がん全体の5%にすぎないがんですが、進行・転移のスピードは小細胞がんの次に速く、早期発見が予後を左右します。 扁平上皮がんと同じに肺門部に多くできるのが小細胞がんです。小細胞がんの特徴は肺がんのなかでも非常に増殖のスピードが速く、ほかの部位に転移もしやすいことです。発見段階ではすでに進行していることが多く、手術のみで治癒することが難しく、抗がん剤などの化学療法がメインの治療となります。 長年の多量喫煙や大気汚染などがきっかけで肺胞の壁が破壊されて大きな穴(気腔の拡大)が多発し、肺の弾力性が弱まっていきます。 肺は気道を通じて直接外界に接しているため、病原菌や塵芥など、さまざまな有害物質に侵されやすくなっています。こうした因子により生じる肺の炎症が肺炎です。 気管支肺炎は、空気の通りが悪い末梢の気管支の炎症として始まり、まわりの肺胞へ広がっていきます。肺気腫では呼吸細気管支や肺胞、肺胞のうなど「肺実質」と呼ばれる組織が破壊されます。

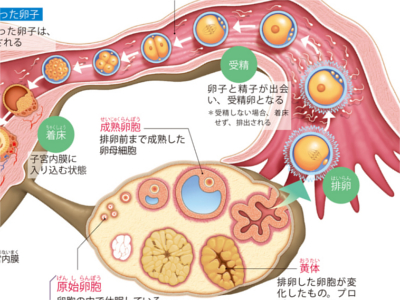

受精と排卵のメカニズム

思春期になると、脳の下垂体から"卵胞刺激ホルモン"と、"黄体ホルモン"が分泌され、卵巣内膜内の原始卵胞(成熟していない卵胞)が活動を始めます。 卵胞が成熟(成熟卵胞)すると卵胞の膜が破裂し、なかの卵子は卵巣の外に排出されます。この状態が「排卵」です。 卵巣からの排卵は月に一度、月経周期に合わせて、左右どちらかの卵巣から行われます。 排卵が終わった卵胞は黄体に変わり、プロゲステロン(黄体ホルモン)とエストロゲン(卵胞ホルモン)を分泌します。 このホルモン分泌で子宮内膜に厚みが増し、受精卵が着床しやすくなります。 排卵された卵細胞(卵子)は卵管に取り込まれ、厚みが増した内膜の子宮へと送られます。 受精はこの卵管内で行われ、受精卵となって子宮内膜に着床します。受精をしなかった場合、厚みを増した内膜ははがれ落ち、受精しなかった卵子や血液とともに、膣から"経血"として排出されます。 月経の周期には、個人差がありますが、平均28日周期で、5日間続きます。 月経後は次の排卵への準備が始まります。排卵日は次の月経開始日の14日前です。 卵子は、直径0.1~0.2mm。人体でもっとも大きな細胞です。卵子の外側は顆粒膜細胞が囲み、内側にはたんぱく質でできた透明帯という膜が張り、さらにその内側に、母親の遺伝子を伝える23本の染色体をもつ核が入った卵細胞質があります。 卵子の元となる始原生殖細胞は、胎児の頃から存在しています。始原生殖細胞は、胎児のうちから卵原細胞→卵祖細胞→卵母細胞へ姿を変えて、卵胞という袋のなかで休眠期に入ります。この状態が原始卵胞です。 やがて思春期になると、休眠していた卵母細胞が活動を再開し、数回の減数分裂を繰り返し、23個の染色体をもつ細胞になります。このうち、たった1つの細胞が卵子となり、それ以外は消滅します。