アイ‐エス‐エス【ISS】

《Ionosphere Sounding Satellite》電離層観測衛星。昭和51年(1976)に打ち上げられた日本最初の実用衛星。昭和53年(1978)には2号(ISS-b)が打ち上げられ...

アイ‐エックス‐ピー‐イー【IXPE】

《Imaging X-ray Polarimetry Explorer》NASA(米航空宇宙局)とイタリア宇宙機関の主導で開発されたX線天文衛星。X線の偏光を検出する3基のX線望遠鏡を搭載。ブラ...

アイダ【AIDA】

《Asteroid Impact and Deflection Assessment》NASA(ナサ)(米航空宇宙局)とESA(イーサ)(欧州宇宙機関)が進める、小惑星に無人探査機を衝突させて、...

アイトス【ITOS】

《Improved TIROS Operational Satellite》改良型タイロス実用衛星。1970年に第1号が打ち上げられた米国の気象衛星。2号からNOAA(ノア)と名称が変更された。

あいのあいさつ【愛の挨拶】

《原題、(フランス)Salut d'amour》エルガーによるバイオリンとピアノのための楽曲。1888年、キャロライン=アリス=ロバーツとの婚約記念に捧げられた。ほかに、ピアノ独奏用、管弦楽用の...

赤字

1〔欠損〕a deficit赤字になるshow a loss/go into the red赤字であるbe in the red/have a deficit赤字を埋める「make up [co...

上げる

I1〔下から上に動かす〕raise;〔持ち上げる〕lift (up)箱を棚の上に上げるlift a box (up) onto a shelf彼は帽子を上げて婦人にあいさつしたHe raised...

挙げる

1〔上の方へ伸ばす〕raise賛成の人は手を挙げてくださいThose in favor, raise your hands.後ろで「手を挙げろ」という声がした“Hands up!”said a ...

彼ればかり

⇒-ばかりあればかりはあげられないI will give you anything but that.

一律

一律に 〔均等に〕uniformly, evenly;〔全面的に〕across the board;〔無差別に〕indiscriminately一律の速度で進むproceed at a unif...

けらけら

[共通する意味] ★不遠慮に明るく声を出して笑う様子。[使い方]〔けらけら〕(副)▽学生たちは冗談を言い合ってはけらけら笑う〔げらげら〕(副)▽ピエロのおどけた演技にげらげら笑いこける[使い分け...

げらげら

[共通する意味] ★不遠慮に明るく声を出して笑う様子。[使い方]〔けらけら〕(副)▽学生たちは冗談を言い合ってはけらけら笑う〔げらげら〕(副)▽ピエロのおどけた演技にげらげら笑いこける[使い分け...

なおさら

[共通する意味] ★極端な場合でも成り立つことを示して、当該の場合がいうまでもないという意味を表わすときに用いる語。[英] much more[使い方]〔まして〕(副)▽離れている所でさえうるさ...

まして

[共通する意味] ★極端な場合でも成り立つことを示して、当該の場合がいうまでもないという意味を表わすときに用いる語。[英] much more[使い方]〔まして〕(副)▽離れている所でさえうるさ...

こうえつ【校閲】

[共通する意味] ★文章や書物などの誤りを直し正すこと。[英] correction[使い方]〔訂正〕スル▽先ほどの発言を訂正します▽訂正箇所〔修訂〕スル▽修訂版〔改訂〕スル▽教科書を改訂する▽...

いちねんつうてん【一念通天】

どんなことでも、ひたすら信じて念じ続ければ、必ず天に通じて、成し遂げられるということ。

しょうえんだんう【硝煙弾雨】

銃弾を撃ち合う激しい戦い。戦闘が激しく繰り広げられるさま。▽「硝煙」は火薬の煙。発砲によって出る煙。「弾雨」は銃弾が雨のように降り注ぐさま。「煙」は「烟」とも書く。

じゅうおうむじん【縦横無尽】

自由自在に物事を行うさま。思う存分に。四方八方に限りない意から。▽「縦横」はたてとよこ。四方八方。転じて、自分の思うとおりに振る舞うさま。自由自在に。「無尽」は尽き窮まることがないこと。

てんてきせんせき【点滴穿石】

小さな水滴でも、長く落ち続ければ石に穴を開けることができるということ。転じてわずかな力でも積み重なれば、大きな仕事が成し遂げられるということ。

どくしょぼうよう【読書亡羊】

羊の放牧中、本を読んでいて番を怠けたため、羊に逃げられてしまった意。転じて、他のことに気をとられて、肝心な仕事をおろそかにすることのたとえ。▽「書しょを読よみて羊ひつじを亡うしなう」と訓読する。

いたみ‐じゅうぞう【伊丹十三】

[1933〜1997]俳優・映画監督。京都の生まれ。本名、池内義弘。父は映画監督の伊丹万作。演技派の俳優として特異な存在だったが、昭和59年(1984)の「お葬式」で映画監督に転向。ラーメン店を...

おおくま‐しげのぶ【大隈重信】

[1838〜1922]政治家。佐賀の生まれ。明治14年(1881)の政変で下野し、翌年立憲改進党を組織。伊藤・黒田内閣の外相として条約改正にあたったが、爆弾を投げられて片脚を失う。明治31年(...

[1838〜1922]政治家。佐賀の生まれ。明治14年(1881)の政変で下野し、翌年立憲改進党を組織。伊藤・黒田内閣の外相として条約改正にあたったが、爆弾を投げられて片脚を失う。明治31年(...

カルメット【Albert Léon Charles Calmette】

[1863〜1933]フランスの細菌学者。C=ゲランと共同で牛型結核菌を培養してBCGを創製し、結核予防に大きな貢献をした。

ねずみ‐こぞう【鼠小僧】

[1795〜1832]江戸後期の盗賊。名は次郎吉。動作が敏捷なのでこの名で呼ばれた。大名屋敷だけに忍び入ったといい、獄門に処せられた。小説・講談・戯曲などに多くとりあげられる。

みぞぐち‐けんじ【溝口健二】

[1898〜1956]映画監督。東京の生まれ。虐げられた女性の生き方を、独特のリアリズムの手法で描いた。作「浪華悲歌(なにわエレジー)」「祇園の姉妹(きょうだい)」「西鶴一代女」「雨月物語」「近...

花粉症の仕組みと人体への影響(スギ花粉皮膚炎)

免疫が花粉に対して過敏に反応し(アレルギー反応)、多彩な症状が現れるのが花粉症です。さまざまな植物の花粉で花粉症がおきますが、代表格は"スギ花粉"です。 スギ花粉症がわが国で初めて報告されたのは昭和30年代終盤。以来、毎春、スギ花粉に悩まされる人(とくに小児)が増加しているといわれます。その要因の一つとして、国産木材の利用低迷などにより伐採が進まず、花粉を多くつける樹齢30年以上のスギ林が増加―。スギ花粉飛散量が増えたことがあげられます。 花粉症は、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患をもつ人、あるいは家族に何らかのアレルギーがある人がなりやすいと考えられています。 また、今まで花粉症になったことがない人でも、大量の花粉にさらされると免疫が花粉に過敏に反応するようになり、花粉症を発症しやすくなります。 花粉症は、まず体内で以前侵入した花粉を"悪者"と記憶する「感作(かんさ)」という状態がつくられたところへ、新たに花粉が侵入してきた際に発症します。鼻の粘膜に花粉がつくと、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状が現れます。目(結膜)の粘膜に花粉がつくと、目のかゆみや涙目、充血などの症状が現れます。大半はこのような目や鼻の症状を訴えるため、「花粉症は目や鼻の病気」と思われがちです。しかし近年、前述の症状以外に、咳や頭痛、全身倦怠感、発熱などを伴うことがあることが知られるようになり、現在、「花粉症は全身性疾患だ」と考えられています。 花粉症の多彩な症状のなかで、最近、とくに注目されているのが"スギ花粉皮膚炎"です。目の周りや頬、あるいは首の皮膚がカサカサして赤い斑点ができ、かゆみが現れます。多くの場合、ジュクジュクした湿疹にはならず、軽症のまま軽快します。また、春以外の季節には見られないことも特徴です。 スギ花粉皮膚炎は、皮膚に花粉が触れることによって発症します。本来、皮膚の一番外側にある角層が花粉などの異物を通さないバリアとして機能し、健康な皮膚が保たれていますが、乾燥などで角層のバリア機能が弱まってしまうと花粉が角層の奥へ侵入してアレルギー反応が出現、スギ花粉皮膚炎がおきる、と考えられています。 ①免疫を担う細胞の一つであるマクロファージが侵入してきたスギ花粉を食べ、「これは敵だ」という情報を、T細胞に伝える ②T細胞が、マクロファージから受け取った敵の情報をB細胞に伝えると、B細胞は「スギ特異的IgE抗体」をつくる ③抗体は粘膜などに存在する肥満細胞と合体する(これを感作という) ④再び侵入したスギ花粉が抗体と結合すると、肥満細胞から化学物質が出てアレルギー症状が出る

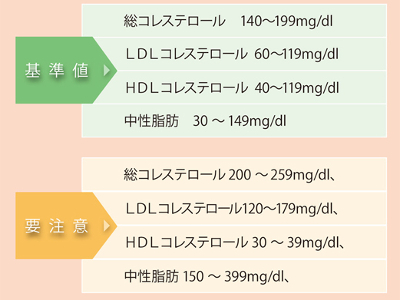

血中脂質検査の目的

脂質異常症(高脂血症)の有無をチェック 血液検査によって、血液中の「総コレステロール」「中性脂肪」「LDLコレステロール」「HDLコレステロール」を測定し、脂質異常症の有無を調べます。脂質異常症は、LDLコレステロールが過剰になる「高LDLコレステロール血症」、HDLコレステロールが少なすぎる「低HDLコレステロール血症」、中性脂肪が過剰になる「高中性脂肪血症」の3つに分類されます。 血中脂質が基準値から外れるもっとも大きな要因は、やはり生活習慣にあるといえます。高カロリーの食事、コレステール・脂肪・糖分を多く含む食品の食べ過ぎやアルコールの飲み過ぎは、コレステロールや中性脂肪を増加させます。また、運動不足は脂質の代謝能力を低下させ、中性脂肪の蓄積につながります。さらに、喫煙はHDLコレステロールを減らして、LDLコレステロールを優位にするといわれています。 そのほかの要因としては、ほかの病気が原因で、二次的に脂質異常を来す場合です。脂質異常の原因となる病気には、甲状腺機能低下症、糖尿病、クッシング症候群、ネフローゼ症候群、尿毒症、原発性胆汁性肝硬変、閉塞性黄疸、膠原病などがあげられます。また、遺伝性の高コレステロール血症や高中性脂肪血症もあります。 服用中の薬が原因で脂質異常症になることもあります。なかでも服用者がとくに多いのが高血圧に用いられる降圧薬です。そのほかにも、副腎皮質ホルモン薬、向精神薬、女性では経口避妊薬(ピル)や、更年期障害などに用いられる女性ホルモン薬などが原因となります。 高LDLコレステロール血症、低HDLコレステロール血症、高中性脂肪血症といった脂質異常は、動脈硬化を促進して、脳卒中や心臓病のリスクを高めます。 LDLそのものは、全身に必要なコレステロールを供給するという重要な役目を担っており、決して悪玉ではありません。しかし、血液中のLDLが過剰になると、LDLは動脈の内膜の傷から内部に侵入し、動脈壁に蓄積していきます。結果、動脈壁は厚く硬くなり、粥状動脈硬化が進んで行くのです。 一方、HDLは余分なコレステロールを回収してくれるので、動脈硬化を抑制します。しかし、HDLが少ないと、余分なコレステロールが十分に回収されず、たまったままになります。つまり、LDLとHDLのバランスがとれていれば、動脈硬化にはなりにくく、両者のバランスが崩れてLDLが優位になると、動脈硬化を促進してしまうということです。 また、中性脂肪が過剰になると、それに反比例するように、HDLが減ることがわかっています。さらに、中性脂肪が高くなると、LDLが小型化したLDL、「スモール・デンス・LDL」が増加します。小型化したLDLは、もっているコレステロールは少なくなるものの、動脈壁に侵入しやすくなっています。このことから、小型化したLDLは"超悪玉コレステロール"とも呼ばれており、通常のLDLよりもさらに質が悪くなっているということです。また、同じコレステロール量でも、小型化したLDLをもっている人は、心筋梗塞に3倍かかりやすいといわれています。 動脈硬化に直接悪影響を及ぼすのはLDLですが、中性脂肪も間接的に動脈硬化促進に働きます。また、HDLは低下することでLDLを野放しにし、動脈硬化を間接的に促進します。

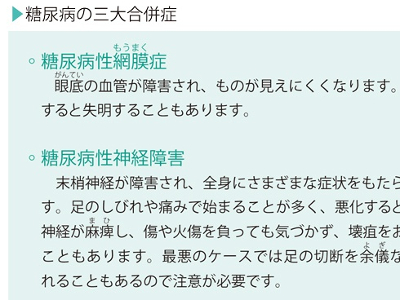

血糖値検査の目的

糖尿病の有無をチェック 血液中に含まれる血糖の量を示す値を血糖値といいます。血糖を調べる検査にはいくつかの種類がありますが、一般の健康診断や人間ドックで調べられるのは、「空腹時血糖値」と「HbA1c」です。いずれも高血糖、すなわち、糖尿病の有無を調べるために行われます。 空腹時血糖値は、その名のとおり、空腹の状態のときの血糖値を調べる検査です。食後は食事の影響を受けて、誰しも血糖値が上昇します。その後、インスリンが働いて、通常、食前などの空腹時には血糖値は下がります。しかし、糖尿病でインスリンの作用が低下していると、ブドウ糖が代謝されず、血糖値が高い状態がいつまでも続きます。そこで、空腹時血糖値の検査を受けるときは、9時間以上絶食したのちの空腹時に血液を採取し、血糖値を測定します。通常は、検査前日の夜から飲食を控え、翌日の朝に採血します。 血糖の状態を調べるもう一つの検査が、「HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)」です。血糖値が高い状態が長く続くと、血液中の赤血球の成分であるヘモグロビンにグルコースが結合し、グリコヘモグロビンを形成します。これが、HbA1cです。 赤血球の寿命は約4カ月といわれ、その間ヘモグロビンは体内を巡り、血液中のブドウ糖と少しずつ結びついていきます。つまり、血糖値が高い状態が長く続いていればいるほど、HbA1cも多くなるということです。 血液中のHbA1cは、赤血球の寿命の約半分くらいにあたる時期の血糖値を反映するといわれ、過去1~2カ月の血糖の状態を推定できることになります。HbA1cは、空腹時血糖値同様、採血して調べますが、食事の影響を受けないので、いつでも検査することができます。 血糖値が範囲を超えて上昇する要因としては、インスリンの分泌不足、あるいはインスリンの作用低下があげられます。健康な人では、一定濃度のインスリンが常に分泌されており、作用も安定しています。食後は血糖値が少し上昇しますが、インスリンの分泌も増加し、その働きによって血糖値は正常範囲を超えて上がらないようになっています。 ところが、インスリンの分泌量が少なかったり、分泌されるタイミングが悪かったり、インスリン抵抗性といって、分泌されたインスリンがうまく働かなかったりすると、血糖値は正常範囲を保てなくなります。このような状態はⅡ型糖尿病といい、日本人の糖尿病のほとんどがこのⅡ型糖尿病です。Ⅱ型糖尿病の原因には、遺伝的素因に加えて過食、運動不足、肥満、ストレスなどの生活習慣が大きくかかわっているといわれています。 また、糖尿病には、インスリンがほとんど分泌されないⅠ型糖尿病というものもあり、こちらは一種の自己免疫疾患であり、遺伝的体質が深く関係していると考えられています。 高血糖や糖尿病は、それ自体は命にかかわる病気ではありませんが、糖尿病のもっとも大きな問題点は合併症です。糖尿病の合併症は、細小血管合併症と大血管合併症の2つに大きく分けられます。 細小血管合併症には、「糖尿病性網膜症」、「糖尿病性神経障害」、「糖尿病性腎症」の3つがあり、高血糖によって細い血管の壁が破壊されておこります。いずれも糖尿病特有の合併症で、三大合併症と呼ばれています。 大血管合併症は、動脈硬化に由来するものです。糖尿病は動脈硬化の危険因子の一つであり、高血圧や脂質異常症、肥満などと相まって、動脈硬化を促進します。 結果、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患の引き金となります。 さらに、糖尿病で血糖コントロールの悪い人は、肺炎、腎盂腎炎、壊疽などのさまざまな感染症にもかかりやすくなります。 また、糖尿病の領域には至らなくとも、境界域にある人も合併症には要注意です。とくに食後2時間血糖値(ブドウ糖負荷試験)が境界域にある人(IGT=耐糖能異常)は、動脈硬化が進みやすく、脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まります。