あい‐がかり【相懸(か)り】

1 将棋の序盤で、両方とも同じ駒の陣形を作って攻め合うこと。 2 敵味方が同時に攻めかかること。「東西より—に懸かって」〈太平記・三一〉

あい‐べら【合い篦】

布を重ね合わせて縫う部分の両方に篦(へら)で印をつけること。

あお【襖】

《「襖」の字音「あう」の音変化》 1 両方の脇(わき)をあけたままで、縫い合わせず、襴(らん)のない古代の上着。位階相当の色によるものを位襖(いあお)といい、武官の礼服や朝服に用いた。わきあけの...

あけ‐あわ・す【開け合はす】

[動サ下二]あちらの戸とこちらの戸をともに開ける。両方の戸を開ける。「局(つぼね)の隔てなる遣り戸を—・せて物語などし暮らす日」〈更級〉

彼方(あちら)立(た)てれば此方(こちら)が立(た)たぬ

一方によいようにすれば他方には悪く、両方によいことが同時にできないさまをいう。

愛人

a lover(▼単数のときは通常,男性(情夫)を指す.相愛のカップルはlovers.詩・歌詞・古い文学を別として,現在はいずれも深い関係の場合に用いる);〔めかけ〕a mistress;〔恋人...

言う

1〔言葉に出す〕say ((to; that)),speak, talk ((about)) (▼sayはある人の言った言葉を,またはその内容を伝える.speakは口をきく.talkはspeak...

何れ

1〔二者のうちで〕either;〔たくさんのうちで〕any;〔両方〕bothあの二人はいずれも帰国子女だ「The two are both [Both of them are] returnee...

芋

I〔じゃがいも〕a potato ((複 ~es));〔さつまいも〕a sweet potato, a yam;〔さといも〕a taro ((複 ~s));〔やまいも〕a yam(▼yamは米国...

嬉しい

be glad ((of, about; to do; that));be happy, be delighted ((at, with; to do; that))うれしいことにto one'...

りょうて【両手】

[共通する意味] ★両方の手。[英] both hands[使い方]〔両手〕▽両手でしっかり押さえる▽両手に花(=よいものを二つとも一人じめにすること)〔もろ手〕▽もろ手を挙げて賛成した▽もろ手...

りょうしゃ【両者】

[共通する意味] ★二人の人。また、二つの側。[英] both[使い分け]【1】「両人」は、二人の人。二人で一対の場合や、他から見てまとまっている間柄、または相対する間柄の二人にいう。「よっ、御...

そうほう【双方】

[共通する意味] ★二人の人。また、二つの側。[英] both[使い分け]【1】「両人」は、二人の人。二人で一対の場合や、他から見てまとまっている間柄、または相対する間柄の二人にいう。「よっ、御...

りょうほう【両方】

[共通する意味] ★二人の人。また、二つの側。[英] both[使い分け]【1】「両人」は、二人の人。二人で一対の場合や、他から見てまとまっている間柄、または相対する間柄の二人にいう。「よっ、御...

かわるがわる【代わる代わる】

[共通する意味] ★二人あるいは二つ以上の物が、同じ動作を代わりあって行うさま。[英] alternately[使い方]〔代わる代わる〕(副)▽全員が代わる代わる一曲ずつ歌う▽代わる代わる電話に...

いぶけいぶん【緯武経文】

学芸と武術の両方を重んじて、政治の土台にすること。文武の両道を兼ねた政治の理想的姿。武を横糸に文を縦糸にして、美しい布を織る意から。▽「緯」は横糸。「経」は縦糸。「武ぶを緯いにし文ぶんを経けいにす」と訓読する。「経文緯武けいぶんいぶ」ともいう。

かんたんのほ【邯鄲之歩】

本来の自分を忘れて、やたらと他人の真似をしたため、両方ともうまくいかなくなってしまうことのたとえ。

さいしょくけんび【才色兼備】

すぐれた才能と美しい容姿の両方をもっていること。多くは女性についていう。▽「才色」は才知・才能と顔かたちのこと。「兼備」は兼ね備えること。「色」は「しき」「そく」とも読む。

さいとくけんび【才徳兼備】

すぐれた才知と人徳を兼ね備えていること。▽「才徳」は才知と人徳・徳行。「兼備」は両方を身に付けていること。

さんぺいじまん【三平二満】

十分ではないが、少しのもので満足し、心穏やかに過ごすこと。▽「三」「二」はともに、数の少ないことを示す。また、別意で、額・鼻・下顎したあご(三つ)が平らで、両方の頬ほお(二つ)が膨れている顔、おかめ・おたふくのことをいう。「二」は「に」とも読む。

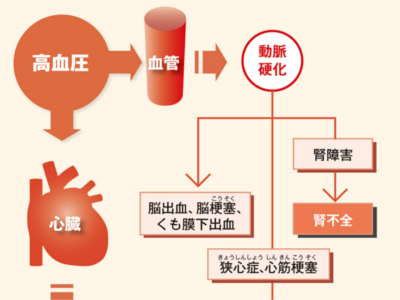

血圧検査の目的

高血圧の有無をチェック 血圧検査は、高血圧の有無や高血圧をもたらす病気を調べるための検査です。心臓がもっとも強いポンプ力で血液を送り出す"収縮期"の血圧と、心臓、静脈から血液を戻す"拡張期"の血圧を測定します。 医療機関の血圧測定では、正確な数値が得られる「水銀血圧計」を用いて、上腕動脈の血圧を測定します。 上腕動脈は心臓に近く、心臓に直結する大動脈起始部の血圧が反映されるため、心臓の状態を知る重要な手がかりになるからです。 実際の検査では、上腕部にカフ(駆血帯)を巻き、カフに空気を送って締め付け、空気を抜きながら測定します。 血圧は"心拍出量"と"血管抵抗"によって決められます。 たとえば、激しい運動をしているときは、心臓は心拍数を上げて大量の血液を送り出すため、血圧が上昇します。 また、気温が低いときや精神的に緊張したときなどは、末梢血管が収縮し、血管の抵抗性が高まるため、心臓は強い圧力で血液を送り出します。結果、やはり血圧は上昇します。 逆に、睡眠中やリラックスしているときは、それほどたくさんの血液を必要としませんから、心拍数も血圧も下がっています。 こうした心臓のはたらきや血圧は、自律神経によって自動的に調節されています。運動時や興奮状態にあるときは、交感神経が優位に働き、血圧が上がります。一方、安静時には副交感神経が優位となり、血圧は下がります。 日内変動 血圧は1日のなかで数値が変動します。 一般的には起床時に大きく上昇し、昼食時にピークとなります。夕方以降はゆるやかに低下し、睡眠時はもっとも低い状態で安定します。 日常の動作、行動、生活習慣など 血圧は食事、入浴、排泄、運動時などのほか、ストレスや喜怒哀楽などの興奮状態のときに上昇します。また、喫煙や飲酒などの生活習慣も、血圧を上昇させる大きな要因となります。 環境 血圧は、寒暖の差が激しいとき(10度以上の温度差)、季節の変わり目、冬の寒さなどのストレスによって上昇します。季節では、春から夏にかけては比較的低く、秋から冬にかけて高くなります。 ほかの病気との関連 血圧は脂質異常症、糖尿病、高尿酸血症、肥満、腎臓病、ホルモンの病気などと深い関連があります。 正常範囲を超えた血圧を長期間放置していると、血圧の負担のかかる血管や臓器が障害され、さまざまな合併症がおこってきます。 合併症をもたらす代表は、動脈硬化です。動脈硬化が進行すると、とくに脳、心臓、腎臓に深刻な合併症を引き起こします。 脳の血管の動脈硬化が進むと、脳出血や脳梗塞、くも膜下出血などの危険が高まります。また、心臓では、狭心症や心筋梗塞をおこしやすくなります。 いずれも命にかかわる重大な病気です。また、腎臓の細動脈や糸球体が硬化する腎硬化症では、腎機能の低下から腎不全に至ることもあります。 日本高血圧学会では、収縮期血圧140mmHg以上、拡張期血圧90mmHg以上を高血圧とし、治療の対象とされています。しかし、メタボリックシンドロームの診断基準では、収縮期血圧130mmHg以上、拡張期血圧85mmHg以上(いずれか、あるいは両方)であれば、内臓脂肪蓄積の改善をはじめとする生活改善が必要とされています。

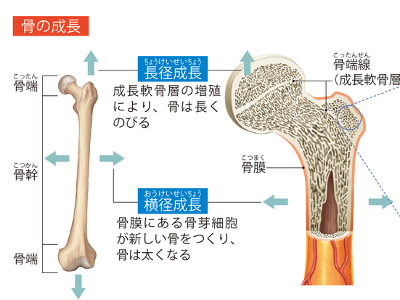

血液を生み出す骨の作用

骨の中心部には、骨髄腔(脊柱管)と呼ばれる空洞があります。この骨髄腔のまわりには、スポンジのような隙間のある組織があり、そこに赤い色をした骨髄が詰まっています。これが血液の生成にかかわり、別名造血器官と呼ばれる、「赤色骨髄」です。なお、骨髄には黄色い骨髄、すなわち黄色骨髄というものもあります。これは、赤色骨髄が脂肪の増加により黄色くなり、造血機能を失った骨髄です。 赤色骨髄が血液の生成にかかわる所以は、"血球芽細胞"がつくられているからです。 血液中には、酸素を運搬する赤血球をはじめ、止血を担う血小板、体内に侵入したウイルスなどを排除するしくみ-免疫を担当する白血球などの血液細胞が含まれていますが、血球芽細胞は将来、これらすべての血液細胞になりうる能力をもった細胞です。 血球芽細胞はさまざまな因子の作用を受け、赤血球、血小板、白血球などに変化し、血液中に流れ出ていきます。 骨は成分の約6割をリン酸カルシウムや炭酸カルシウム、リン酸マグネシウムなどの無機塩類で占めていますが、発育に伴って長く太く成長していきます。 骨の端を「骨端」、上と下の骨端に挟まれた部分を「骨幹」といいます。子どもの骨には上下両方の骨端と骨幹の境目あたりに、軟骨が集まった成長軟骨層が存在します。この部位の軟骨は増殖しながら、やがて骨に置き換わります。これによって骨が長くなるのです。 一方、骨膜にある骨芽細胞は、骨膜の内側に新しい骨をつくり、骨を太くしていきます。 この2つのメカニズムにより、常に新しい骨がつくられ成長していくのが骨の新生です。 では、骨の新生以前にあった古い骨はどうなるのかというと、破骨細胞という細胞が破壊します。 骨の新生と破壊、相反する細胞がバランスよく働くことで骨は新陳代謝を図り、常に再構築されています。成長期においては新生が上まわるため骨を成長させているわけです。 骨折の直後には、骨の血管から出血した血液が固まり、折れた骨の隙間を一時的に埋めます。その後、折れた部分の骨膜に骨芽細胞が集まり、増殖して網目状になり、仮骨(線維組織)をつくります。この仮骨がカルシウムの沈着で徐々に硬くなり、破骨細胞により再吸収され、元の形状に修復されます。

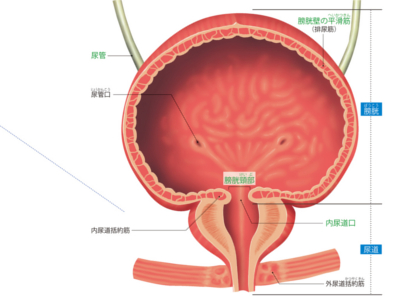

尿を蓄えて排泄する膀胱と尿道

膀胱は、腎臓でつくられた尿を一時的にためておく袋状の器官です。 位置は、恥骨の後方-。膀胱の後ろには直腸があり、女性では子宮と膣に接しています。 膀胱の上部には尿管が左右2つ開口しており、これを尿管口といいます。 また、下部の出口は内尿道口といい、その付近を膀胱頸部といいます。 膀胱の壁は、外側に平滑筋の層があり、内側は粘膜で覆われています。 平滑筋の層には伸縮性があり、膀胱が空のときは1㎝ほどの厚さがありますが、尿がたまってくると引き伸ばされ、3mmほどに薄くなります。 成人の膀胱の容量は約300~500mlです。膀胱はこれだけの尿を蓄える器官であると同時に、たまった尿を排泄する器官でもあります。 尿道は膀胱の尿の出口(内尿道口)と、体外への尿の出口(外尿道口)をつなぐ管状の器官です。 内尿道口の付近には、自分の意思とは無関係に働く"内尿道括約筋"と、自分の意思で働かせられる"外尿道括約筋"があります。 両方の括約筋をゆるめることで尿が尿道に流れ込み、外尿道口から排泄されます。 腎小体でつくられた原尿は尿細管で再吸収され、尿になります。この尿の輸送路を「尿路」といい、腎杯から、腎盂、尿管、膀胱、尿道までを指します。また、腎盂から尿管までを「上部尿路」、膀胱から尿道までを「下部尿路」と呼んでいます。 また、腎杯、腎盂、尿管の壁には平滑筋があり、蠕動運動による収縮の波で、尿を膀胱へと運んでいきます。