アイス‐プラント【ice plant】

ハマミズナ科の塩生植物。葉や茎の表面に塩分を隔離するための透明な水泡があり、霜が降りたように見えることからの名。南アフリカ原産。食用。 [補説]「ソルトリーフ」「クリスタルリーフ」「プッチーナ」...

アイ‐マック【iMac】

米国アップルコンピューター社(現アップル)が初心者向けに開発したディスプレー一体型パソコンのシリーズ名。1998年に発売した初代モデルは、半透明の素材と鮮やかなブルーのカラーリングという斬新なデ...

あか‐らく【赤楽】

楽焼(らくや)きの一。素地に酸化鉄の粘土を塗って赤色をつけ、透明の釉(うわぐすり)をかけて焼いたもの。古くは、赤土に白釉(はくゆう)をかけて焼いた。

あき‐まどぼたる【秋窓蛍】

ホタルの一種。前胸部は橙黄(とうおう)色で、一対の窓状の透明な部分がある。対馬(つしま)などに分布。

アクアマリン【aquamarine】

緑柱石のうち、青緑色で透明なもの。宝石にする。藍玉。また、その色。

景気

I〔国・地域の〕the economy, economic activity [conditions], the economic climate [environment];〔企業などの〕bu...

衣

1⇒いふく(衣服)2〔僧の服〕a (priest's) robe3〔揚げ物などの外皮〕a coating (of batter);〔パン粉をつけた〕breading;〔お菓子の外皮〕icing,...

素通し

1〔透明〕素通しのガラスtransparent glass2〔度のない〕素通しの眼鏡(a pair of)plain glasses

透明

透明な transparent; clear透明なガラスtransparent glass透明な水clear water無色透明なcolorless and transparent不透明なopa...

とうめいど【透明度】

(the degree of) transparencyこの湖の透明度は30メートルであるThe water in this lake is transparent to a depth of ...

とうめい【透明】

[意味] 曇り、濁りなどがなく、すきとおっていること。また、そのさま。[英] transparency[使い方]〔透明〕(名・形動)▽透明な泉の水▽透明ガラス▽無色透明[補足]◇「透明な声」「透...

おだく【汚濁】

[共通する意味] ★本来、透明な液体や気体に他のものが混じって、透明でなくなる。[英] to become muddy[使い方]〔濁る〕(ラ五)▽流入した土砂で川が濁る▽水道工事で濁った水▽煙で...

はくだく【白濁】

[共通する意味] ★本来、透明な液体や気体に他のものが混じって、透明でなくなる。[英] to become muddy[使い方]〔濁る〕(ラ五)▽流入した土砂で川が濁る▽水道工事で濁った水▽煙で...

こんだく【混濁】

[共通する意味] ★本来、透明な液体や気体に他のものが混じって、透明でなくなる。[英] to become muddy[使い方]〔濁る〕(ラ五)▽流入した土砂で川が濁る▽水道工事で濁った水▽煙で...

にごる【濁る】

[共通する意味] ★本来、透明な液体や気体に他のものが混じって、透明でなくなる。[英] to become muddy[使い方]〔濁る〕(ラ五)▽流入した土砂で川が濁る▽水道工事で濁った水▽煙で...

イワーノフ【Vyacheslav Ivanovich Ivanov】

[1866〜1949]ロシアの詩人。1924年、イタリアに移住。後期象徴派の代表。詩集「導きの星」「透明」など。イワノフ。

さの‐よう【佐野洋】

[1928〜2013]推理作家。東京の生まれ。本名、丸山一郎。読売新聞社勤務のかたわら小説を執筆。「一本の鉛」を発表した後は作家生活に専念。「華麗なる醜聞」で日本推理作家協会賞受賞。他に「透明受...

なみかわ‐やすゆき【並河靖之】

[1845〜1927]七宝作家。京都の人。帝室技芸員。伝統的有線七宝の作家として無線七宝の濤川惣助と並び称された。また、黒色透明釉を開発したことでも知られる。

ファン‐アイク【van Eyck】

フランドルの画家の兄弟。兄フーベルト(Hubert[1370ころ〜1426])・弟ヤン(Jan[1390ころ〜1441])。油彩画法を確立。透明な色彩と緻密(ちみつ)な描写でフランドル絵画に新時...

むらかみ‐りゅう【村上竜】

[1952〜 ]小説家。長崎の生まれ。本名、竜之助。米軍基地周辺に生きる若者の風俗を強烈に描いた「限りなく透明に近いブルー」で芥川賞受賞。江藤淳がサブカルチャー文学と評して論議を呼んだ。他に「コ...

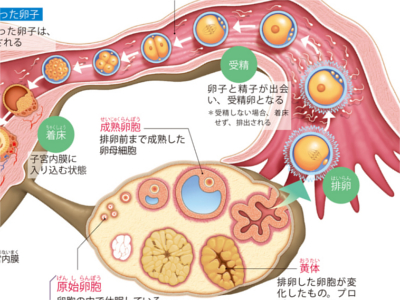

受精と排卵のメカニズム

思春期になると、脳の下垂体から"卵胞刺激ホルモン"と、"黄体ホルモン"が分泌され、卵巣内膜内の原始卵胞(成熟していない卵胞)が活動を始めます。 卵胞が成熟(成熟卵胞)すると卵胞の膜が破裂し、なかの卵子は卵巣の外に排出されます。この状態が「排卵」です。 卵巣からの排卵は月に一度、月経周期に合わせて、左右どちらかの卵巣から行われます。 排卵が終わった卵胞は黄体に変わり、プロゲステロン(黄体ホルモン)とエストロゲン(卵胞ホルモン)を分泌します。 このホルモン分泌で子宮内膜に厚みが増し、受精卵が着床しやすくなります。 排卵された卵細胞(卵子)は卵管に取り込まれ、厚みが増した内膜の子宮へと送られます。 受精はこの卵管内で行われ、受精卵となって子宮内膜に着床します。受精をしなかった場合、厚みを増した内膜ははがれ落ち、受精しなかった卵子や血液とともに、膣から"経血"として排出されます。 月経の周期には、個人差がありますが、平均28日周期で、5日間続きます。 月経後は次の排卵への準備が始まります。排卵日は次の月経開始日の14日前です。 卵子は、直径0.1~0.2mm。人体でもっとも大きな細胞です。卵子の外側は顆粒膜細胞が囲み、内側にはたんぱく質でできた透明帯という膜が張り、さらにその内側に、母親の遺伝子を伝える23本の染色体をもつ核が入った卵細胞質があります。 卵子の元となる始原生殖細胞は、胎児の頃から存在しています。始原生殖細胞は、胎児のうちから卵原細胞→卵祖細胞→卵母細胞へ姿を変えて、卵胞という袋のなかで休眠期に入ります。この状態が原始卵胞です。 やがて思春期になると、休眠していた卵母細胞が活動を再開し、数回の減数分裂を繰り返し、23個の染色体をもつ細胞になります。このうち、たった1つの細胞が卵子となり、それ以外は消滅します。

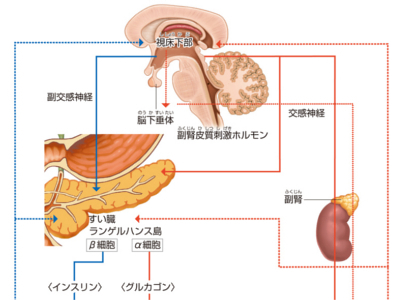

すい臓から分泌されるホルモン

消化・吸収を助けるすい液は、無色透明、無臭、わずかに粘り気をおびた液体で、三大栄養素である糖質、たんぱく質、脂肪を分解する消化酵素が含まれています。 糖質は、消化酵素によって「単糖」に分解・吸収されます。すい液に含まれる糖質分解酵素である、「アミラーゼ」は、でんぷんをまず二糖類(単糖類が2つ結合した物資。麦芽糖、ショ糖、乳糖など)に分解します。 さらに小腸でブドウ糖などの単糖類に分解されて吸収されます。 また小腸ではラクターゼが二糖類の乳糖を、ブドウ糖やガラクトースといった単糖類に分解します。 たんぱく質は、数種類のアミノ酸が数個~数十個つながった「ペプチド」という物質でできています。 すい液にはトリプシン、キモトリプシン、エラスターゼなどのたんぱく質分解酵素が含まれており、それぞれ独自にペプチドを切り離します。 切り離されたペプチドは、小腸でさらに分解されて吸収されます。また、エラスターゼには、線維を分解する作用もあります。 脂肪は、すい液に含まれるリパーゼなどの脂肪分解酵素によって、脂肪酸とグリセリンに分解・吸収されます。 また、すい液には消化酵素以外にも、すい管から分泌されるアルカリ性物質の重炭酸塩が多量に含まれています。これによってすい液は弱アルカリ性となり、強い酸性の胃酸を中和しています。 するホルモンを分泌 すい臓から分泌されるホルモンは、インスリンやグルカゴンなどで、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値という)をコントロールするはたらきがあります。 インスリンは、血液中のブドウ糖を筋肉や肝臓のなかに取り込んだり、ブドウ糖からグリコーゲンをつくって肝臓に貯蔵するなどして、血糖値を下げます。 また、インスリンには、脂肪の分解を抑えて体内に蓄積するはたらきもあります。 グルカゴンは、血糖値が著しく低下したときに分泌されます。 肝臓に蓄えられたグリコーゲンからブドウ糖をつくって血液中に送り込んだり、体内のアミノ酸や脂肪から新たにブドウ糖をつくるなどして、血糖値を上昇させます。 また、脂肪細胞を刺激して、中性脂肪の分解を促す作用もあります。 さらにすい臓では、「ソマトスタチン」といって、インスリンやグルカゴンの分泌を抑制するホルモンも分泌されています。

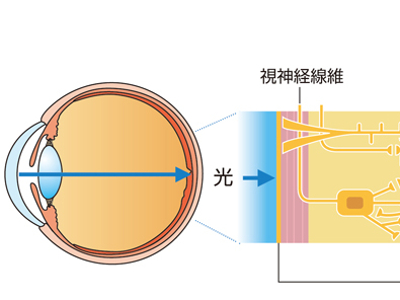

ものを見るメカニズム

人間がものを見るしくみは、カメラを想像すると理解しやすいかもしれません。 カメラは、レンズを通過した光が屈折し、この屈折した光が画像素子(フイルム)上に集まって、被写体を映し出します。 人の眼には「黒目」と呼ばれる角膜があります。角膜は肉眼では黒く見えますが、下の虹彩が透けて見えているだけで、実は透明な組織です。 この角膜と、角膜の後ろにある水晶体という透明な組織は、カメラでいうところのレンズの役割を果しています。 角膜と水晶体を通過した光(視覚情報)は屈折し、さらに硝子体という透明な組織を通り、網膜に象を結びます。 網膜は画像素子(フイルム)のような役割を果たす組織です。 網膜に光が達すると明暗・形・色が感知され、その情報が視神経を経由して脳に伝わります。そして、私たちは"見る"という行為を通じて、外界を認識するわけです。 屈折率(屈折の角度)が正常ならば、光は網膜でピントが合って、ぴったりと像を結びます。これを「正視」といいます。しかし、屈折率が強すぎたり、弱すぎたりすると、網膜の手前や後方で像を結ぶため、ピントが合いません。このような「正視」以外の屈折状態が「屈折異常」いいます。 屈折異常には、「近視」「遠視」「乱視」があります。 近視の多くは、眼球が前後に長くなる「眼軸長」や、光の屈折力が強すぎることによっておこります。網膜の手前でピントが合うため、近くのものはよく見えますが、遠くのものがぼやけてしまいます。 遠視は近視とは逆に、眼球の眼軸が前後に短くなることや、光の屈折力が弱すぎるためにおこります。網膜より後方でピントが合うため、遠いものも、近いものも、はっきり見えにくくなります。 乱視は眼球の表面にゆがみがあり、光が屈折するときにいろいろな方向に行ってしまうためにおこります。目に入ってきた光が、一点で像を結ばないので網膜上にはっきりとした像ができません。軽度ではあまり自覚症状がありませんが、ひどくなると、遠くのものも近くのものもぼやけて見え、片目で見るとものが2重、3重にずれて見えることもあります。 網膜には色を識別する細胞である「錐体」と、光の明暗を感知する「杆体」があります。 錐体の細胞は、赤、青、緑を感じる3種類あり、この細胞が感知する光の割合によって視神経から大脳への信号が送られます。 この情報を元に大脳で色が認識されますが、錐体の機能に異常がある場合、色覚異常といって、色を正しく識別できない状態になることがあります。