アイエム‐ひずみ【IM歪み】

《intermodulation distortion》⇒混変調歪み

あい‐がみ【藍紙】

1 ⇒青花紙(あおばながみ) 2 藍色に染めた紙。昔、写経・写本などに用いた。あおがみ。あいし。

あい‐がみ【間紙】

1 傷や汚れがつかないように、物と物との間に挟む紙。あいし。 2 ⇒あいし(間紙)1

挨拶(あいさつ)は時(とき)の氏神(うじがみ)

争いごとが起きた時、その仲裁をしてくれる人は氏神様のようにありがたいのだから、その調停には従うべきであること。仲裁は時の氏神。

あい‐ずみ【相住み】

同居すること。また、同居人。「—にも、忍びやかに心よくものし給ふ御方なれば」〈源・玉鬘〉

あじみ【味見】

[共通する意味] ★料理の味のよしあしを調べるために、ちょっと食べてみること。[英] to sample; to taste[使い方]〔試食〕スル▽新製品のカレーを試食する▽試食会〔味見〕スル▽...

あつみ【厚み】

[共通する意味] ★物体の一面から、反対側の面までの距離。[英] thickness[使い方]〔厚み〕▽厚みのある本▽胸の厚み〔厚さ〕▽壁の厚さ▽鉄板の厚さを測る[使い分け] 「厚さ」は、単にど...

あまみ【甘み】

[共通する意味] ★あまい味、またその食べ物。[英] sweetness[使い方]〔甘み〕▽このみかんは甘みが足りない〔甘味〕▽人工甘味料添加〔甘口〕▽甘口の酒▽甘口のみそ[使い分け]【1】「甘...

あみ【網】

[意味] 糸、縄、針金などで目をあらく編んだもの。魚や虫をとらえたり、物を焼いたりするのに使う。また、系統的・組織的に縦横に張り巡らしたものをいう。[英] a net[使い方]〔網〕▽網を張る▽...

あゆみ【歩み】

[共通する意味] ★人が歩いて前に進むこと。[英] to walk[使い方]〔歩み〕▽疲れて歩みがのろくなる〔歩〕▽人影を認めて歩をゆるめた▽制止する声にかまわず歩を進める〔歩行〕スル▽骨折が治...

げいあみ【芸阿弥】

[1431〜1485]室町中期の画家。真芸とも称した。号、学叟。足利義政の同朋衆で、水墨画にすぐれ、父の能阿弥、子の相阿弥とともに三阿弥とよばれる。連歌もよくした。作「観瀑僧図」など。

こうあみ【幸阿弥】

[1410〜1478]室町後期の蒔絵師(まきえし)。本名、土岐四郎左衛門道長。足利義政に仕え、入道して幸阿弥と称す。下絵に土佐光信の大和絵や能阿弥・相阿弥らの作品を用いた。→幸阿弥派

そうあみ【相阿弥】

[?〜1525]室町後期の画家。真相とも称した。号、松雪斎・鑑岳。能阿弥の孫、芸阿弥の子で、同じく足利義政の同朋衆となり、「君台観左右帳記(くんだいかんそうちょうき)」の大成に尽力。諸芸に秀でた...

ぞうあみ【増阿弥】

室町前期の田楽師。新座に所属し、世阿弥と張り合った名手。生没年未詳。

のうあみ【能阿弥】

[1397〜1471]室町中期の画家・連歌師。阿弥派の祖で、三阿弥の一人。真能とも称した。号、秀峰。将軍足利義教・義政に仕えた同朋衆で、水墨画・連歌・花道・香道のほか、唐物の鑑定や屋敷飾りなどで...

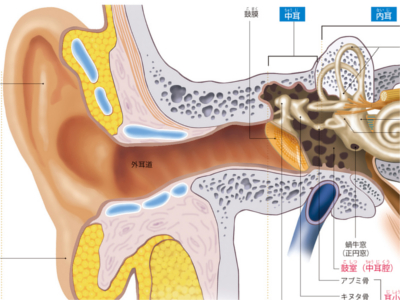

音を聞くしくみ

耳は、外耳、中耳、内耳の3つの区域に分けられます。 外耳とは、側頭部から外にでている耳介と、耳介から鼓膜に至るまでの外耳道のことです。耳介と外耳道の一部は軟骨組織でつくられています。 耳介の下の部分(耳垂)には軟骨はなく、この部分は脂肪組織で形成されています。また、外耳道では、皮脂腺と耳垢腺から滲出した粘液で乾燥を防いだり、外部からのゴミを粘着して耳を保護しています。 中耳とは、鼓膜の奥の耳小骨と鼓室(中耳腔)をいいます。また、中耳の奥には耳管があり、咽頭につながっています。耳小骨は、ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨という小さな3つの骨からなり、ツチ骨とアブミ骨には筋がついています。 いちばん奥にある内耳は、蝸牛、骨半規管、前庭から形成されています。頭蓋骨のなかのこれらの骨のなかに細い管が複雑な形で納まっていることから"骨迷路"と呼ばれます。 外界から聞こえてくる音は、耳介で集められ、外耳道を通って、鼓膜まで伝わってきます。この段階では、音はまだ「空気の振動」として伝わっています。 空気の振動は鼓膜を震わせ、中耳にある耳小骨(ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨)でその振動を30倍以上に拡大して、内耳へ伝えます。 中耳から伝わってきた空気の振動は、内耳の蝸牛で内リンパ液の振動となり、蓋膜と有毛細胞を動かすことで刺激された有毛細胞から電気信号が発生し、その信号が脳(大脳の聴覚野)へ伝わることで、音として認識されます。

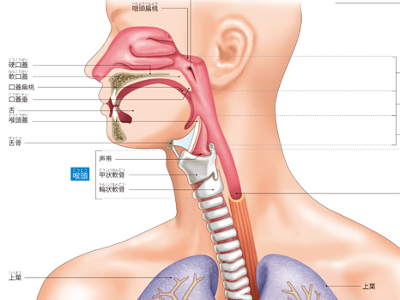

呼吸器のしくみ

通常「のど」と呼ばれている部分は、口腔、鼻腔、食道上部の咽頭、気管上部の喉頭までを指します。 のどは、呼吸器官としては外気との出入口にあたり、酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出するはたらきをしています。また、食べ物の通り道、声を出すための器官という複数の役割も担っています。そして、外気から取り込まれた空気は、喉頭からさらに気管の奥へ送られます。 気管は、のどと肺をつなぐ管状の部分で、軟骨と筋肉でできています。気管は下端が2本に分岐しており、分岐から先を「気管支」と呼びます。 気管支は、左右の肺まで続く主気管支、肺の中で細かく分岐する細気管支からなります。 肺は、脊椎、肋骨、胸骨でつくられた鳥かご状の胸郭で囲まれている、リーフ型をした袋状の呼吸器官です。左右の肺は対称ではなく、右肺は上葉、中葉、下葉の3つに分かれているのに対し、左肺は近くに心臓があることから上葉、下葉のみで、右肺に比べて小さめにできています。内部では、気管支、肺動脈、肺静脈がすみずみまでのびています。 呼吸器経路で運ばれてきた空気は、肺の中の呼吸細気管支と呼ばれるいちばん末端の気管支から、酸素と二酸化炭素の交換を行う肺胞まで到達します。

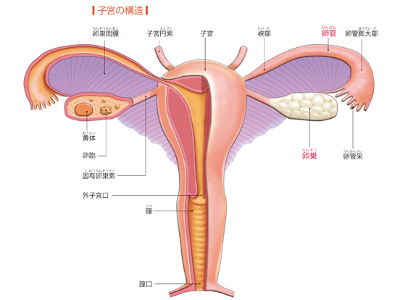

女性の生殖器のしくみ

女性の生殖器は、男性同様、外生殖器と内生殖器に分かれています。外生殖器(外陰部)は、大陰唇、小陰唇、陰核(クリトリス)、膣前庭で構成されます。 膣前庭は外尿道口と膣口が開いており、外尿道口の前方に陰核があります。陰核の内部にはスポンジ状に多数の空洞をもつ海綿体があり、性的な興奮が高まると、海綿体が血液で満たされ充血し、勃起します。 膣口は膣への入り口で、産道の最終地点であるとともに、性交時に陰茎を受け入れる部位です。左右には膣内に粘液を分泌させるためのバルトリン腺(大前庭腺)があり、性交をスムーズにさせています。 また、陰核からは小陰唇というひだが膣前庭を囲むようにのび、さらに小陰唇の外側を厚みのある大陰唇というひだが囲んでいます。 内生殖器は、腹部の下方にある骨盤のなかに膀胱、直腸とともに入っており、膣、子宮、卵管、卵巣で構成されています。 膣は、長さ8㎝くらいの外部と子宮をつなぐ器官で、性交時の交接器、出産時の産道の役割も果たす管状の器官です。 子宮は、膣の奥にあり膀胱の上にのるように位置した袋状の器官です。厚い平滑筋の壁でできた長さ7㎝、幅4㎝程の器官で、下端は膣につながっています。子宮の壁の内側は、粘膜と筋層でできていて、膣から運ばれた精子との受精に成功した卵子は、この壁に貼り付いて成熟し、ここで栄養を与えられながら胎児として育ちます。 卵巣は、子宮の両脇に左右1対であります。卵管という細い管で子宮とつながれているほか、卵管には卵管膨大と呼ばれる管の太くなった部位があり、ここで受精をします。