アイ‐アール‐シー【IRC】

《Internet relay chat》インターネットやイントラネットでのチャットシステム。リアルタイムで複数ユーザーの文字によるコミュニケーションが可能。

アイ‐エム‐イー【IME】

《Input Method Editor》米国マイクロソフト社がウインドウズで採用している文字入力システムの名称。代表的な日本語入力システムにはジャストシステム社のATOK(エートック)、マイク...

アイコン【icon】

1 コンピューターで、ファイルの内容やプログラムの機能などを絵文字にしてディスプレー上に表示した図形・記号。 2 偶像。あこがれや崇拝の的となるもの。また、象徴的なもの。イコン。「ファッション—...

アイ‐ジェン【iGen】

《i generation》スマートホンの登場以降に思春期を過ごした最初の世代。1990年代中盤以降に生まれた世代をさし、Z世代と重なる。名称は、iPhone(アイフォーン)やインターネットの頭...

アイ‐じゅうはち‐エヌ【I18N】

《internationalizationのiとnの間に18文字あることから》国際化。

一文字

a straight line; a beeline一文字に in a straight line彼は草原を一文字に横切ったHe cut straight across the field./H...

いちもんじに【一文字に】

in a straight line彼は草原を一文字に横切ったHe cut straight across the field./He made a beeline across the fi...

意味

1〔言葉の内容〕(a) meaning;〔語句の特定の意味〕(a) sense意味する mean, signify ((that))‘enclitic’とはどういう意味ですかWhat does ...

いみする【意味する】

mean, signify ((that))‘enclitic’とはどういう意味ですかWhat does the word‘enclitic’mean?この2語は意味が少し違うThese tw...

いろは

I〔仮名文字の〕the Japanese alphabet [syllabary]名前をいろは順に並べるarrange names in Japanese alphabetic [syllabi...

もじ【文字】

[共通する意味] ★言語を書き記すのに用いる記号。[英] a letter[使い方]〔字〕▽山という字▽細い字▽字がきれいだ〔文字〕▽人(ひと)文字▽象形文字▽横文字[使い分け] 「文字」が、そ...

じ【字】

[共通する意味] ★言語を書き記すのに用いる記号。[英] a letter[使い方]〔字〕▽山という字▽細い字▽字がきれいだ〔文字〕▽人(ひと)文字▽象形文字▽横文字[使い分け] 「文字」が、そ...

かしらもじ【頭文字】

[共通する意味] ★ローマ字表記での、固有名詞や文の初めの語の最初の大文字。[英] an initial[使い方]〔頭文字〕▽文頭の語の頭文字は大文字にするのがきまりだ〔イニシャル〕▽田中一郎(...

イニシャル

[共通する意味] ★ローマ字表記での、固有名詞や文の初めの語の最初の大文字。[英] an initial[使い方]〔頭文字〕▽文頭の語の頭文字は大文字にするのがきまりだ〔イニシャル〕▽田中一郎(...

まな【真名】

[共通する意味] ★中国でできた表音表意文字、およびそれにならって作られた文字。[英] a kanji;a Chinese character[使い分け]【1】「漢字」は、ローマ字やアラビア文字...

いしんでんしん【以心伝心】

文字や言葉を使わなくても、お互いの心と心で通じ合うこと。▽もとは禅宗の語で、言葉や文字で表されない仏法の神髄を、師から弟子の心に伝えることを意味した。「心こころを以もって心こころに伝つたう」と訓読する。

いちじせんきん【一字千金】

一字が千金もの大きな価値がある、立派な文字や文章。

いちもんふつう【一文不通】

一つの文字も読み書きができないこと。一つの文字すら通じわかっていない意から。▽「文」は文字の意。

いってんいっかく【一点一画】

漢字の一つの点、一つの筆画。細かいところに気を配り、丁寧に文字を書くことをいう。

いへんさんぜつ【韋編三絶】

何度も繰り返し、熱心に本を読むことのたとえ。また、学問に熱心なことのたとえ。▽「韋編」は文字を書いた木札(木簡という)や竹の札(竹簡という)を皮のひもで綴つづった古代中国の書物。「三絶」は三度断ち切れる意。また、何度も断ち切れる意。「三」は三度の意と数の多いことを表す場合とがある。「韋編いへん三みたび絶たつ」と訓読する。

あおき‐こんよう【青木昆陽】

[1698〜1769]江戸中期の蘭学者。江戸の人。初め伊藤東涯(いとうとうがい)に師事。甘藷(かんしょ)(サツマイモ)を救荒作物として普及に尽力し、甘藷先生とよばれた。著「和蘭文字略考」「蕃薯考...

いちもんじ‐すけのり【一文字助則】

鎌倉前期の刀工。備前の人。助宗の子。後鳥羽上皇の御番鍛冶(ごばんかじ)として仕えたという。小一文字と称される。生没年未詳。

いちもんじ‐すけむね【一文字助宗】

鎌倉前期の刀工。備前の人。則宗の子。後鳥羽上皇の御番鍛冶として仕えたという。大一文字と称される。生没年未詳。

いちもんじ‐のりむね【一文字則宗】

平安末期から鎌倉前期にかけての刀工。備前福岡の人で、一文字派を興した。後鳥羽上皇の御番鍛冶として仕えたと伝えられる。菊一文字と称される。生没年未詳。

えじま‐きせき【江島其磧】

[1667〜1736]江戸中期の浮世草子作者。京都の人。本名、村瀬権之丞。通称、庄左衛門・市郎左衛門。井原西鶴のあとを受け、八文字屋自笑のもとで役者評判記・浮世草子を著した。著「傾城(けいせい)...

胃の構造とはたらき

胃は袋状の臓器で、長さは成人で約25㎝。からだの中心よりやや左よりの、左上腹部からへその間に位置しています。 胃の容積は、空腹時には50ml以下ですが、食後には1.5l、詰め込めば2lにもなります。口腔から肛門まで連なる消化管のなかで、もっとも大きな容積をもつ臓器が胃です。 胃は食道から送られてきた食べ物を消化しながら、小腸の受け入れを待ちます。そして、少しずつゆっくりと、粥状になった食べ物を小腸の最初の部分である十二指腸へ送り出します。このように、食べ物を一時的に蓄えること、胃液(塩酸とペプシン)によって、たんぱく質を分解することが胃の二大機能です。 食べ物が胃を通過するのに要する時間は、液体ならば数分以内、固形物では1~2時間程度です。しかし、脂肪を多く含む脂っこい食べ物は、3~4時間ほど胃にとどまります。 食道とつながる胃の入り口部分を「噴門」、胃の天井に当たる部分を「胃底」、胃の大部分を占める中央部を「胃体」、そして十二指腸とつながる胃の出口部分を「幽門」と呼びます。 幽門は括約筋という筋肉でできています。括約筋は輪状の筋肉で、胃の出口を閉じたり開いたりすることによって、胃の内容物の貯留・排出を調節しています。「括る」という文字にあるように、バルブのような役割をもつ筋肉といってもよいでしょう。 幽門は、食べ物が中性か弱酸性ならば開きますが、強い酸性の場合は、十二指腸の内壁が酸でただれないよう、反射的に閉じるようになっています。 胃液は、胃の内側を覆う粘膜の「胃腺」から分泌されます。胃腺には、①「塩酸」を分泌する「壁細胞」、②「ペプシノーゲン」「胃リパーゼ」を分泌する「主細胞」、③胃壁を守る「粘液」を分泌する「副細胞」の3つの細胞があります。胃底部や胃体部の胃腺からは塩酸やペプシノーゲンが多めに分泌され、噴門と幽門の胃腺からは粘液が多めに分泌されます。 塩酸、ペプシノーゲン、粘液が合わさって胃液となりますが、塩酸には食べ物を殺菌して、腐敗・発酵を防ぐはたらきがあります。 ペプシノーゲンは、たんぱく質を分解する強力な消化酵素「ペプシン」の前駆物質です。 ペプシノーゲンは、壁細胞が分泌する塩酸に活性化されて、ペプシンに変化して初めて機能します。副細胞が分泌する粘液は、塩酸で胃壁がただれないよう防御する役割を果たします。

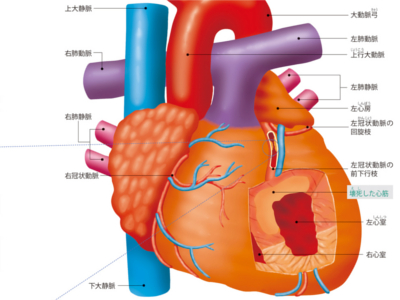

心臓の病気の仕組み(心筋梗塞/虚血性心疾患/狭心症)

ある日突然、「このまま死んでしまうのではないか?!」と思うほどの胸痛発作におそわれる……。そんな激しい胸痛が30分以上続き、時に致命的となる疾病が「心筋梗塞」です。日本人の死因、第2位を占める心臓病。その多くが「心筋梗塞」に代表される「虚血性心疾患」なのです。 虚血性心疾患は、心筋(心臓の筋肉)に血液を供給する冠動脈が詰まったり、狭くなることによって、心筋が虚血状態(血液不足)に陥おちいったときにおこります。心筋への血流が一時的に悪くなり、胸の痛みを生じる状態を「狭心症」といいます。狭心症に伴う胸痛(狭心症発作)は数十秒~数分間で治まります。 一方、心筋梗塞は、血栓などによって冠動脈が閉塞し、そこから先への血流が完全に途絶えたときにおこります。激しい胸痛とともに、血液の供給を断たれた心筋の細胞は次々に酸素欠乏、栄養不足に陥り、壊死してしまいます。狭心症、つまり、一時的な虚血ならば、心筋が壊死することはありません。しかし、虚血状態が長く続く心筋梗塞の場合は、心筋の一部が死んでしまいます。治療が遅れると、命を落とすことにもなりかねないのです。 「動脈硬化」 心筋を虚血状態に至らしめるのは、"冠動脈の狭窄(きょうさく)"です。冠動脈が狭くなったり、ふさがってしまう原因には2つあり、1つは「動脈硬化」です。 動脈硬化とは、文字どおり「動脈が硬くなる」ことです。血管は年齢とともに老化し、血管の内壁は滑らかさを失っていきます。ザラザラした内壁にはコレステロールなどが付着しやすくなり、厚く硬くなります。これが、動脈硬化の状態です。 硬くなった動脈はしなやかさを失うため、血液をうまく送り出せず、心臓に負担をかけます。また、動脈の内壁に入り込んだコレステロールは、ドロドロした粥腫(じゅくしゅ)(プラークまたはアテロームともいう)を形成し、この粥腫が動脈の内腔をいっそう狭くし、心筋への血流を悪くします。さらに、粥腫が破裂して血栓(血のかたまり)が形成され、動脈を詰まらせたりするのです。 「冠攣縮(かんれんしゅく)」 冠動脈の狭窄を招くもう1つの原因――冠攣縮とは、冠動脈が一時的に痙攣して細くなることをいいます。冠攣縮によって、心筋への血流が不足するものを「冠攣縮性狭心症」といい、このタイプの狭心症は、欧米人より日本人に多くみられます。血管壁の異常や、自律神経系の異常が関係しておこるのではないかといわれています。 冠攣縮性狭心症の発作は運動時におこることもありますが、夜間から早朝にかけての安静時や飲酒時、喫煙時におこることが多いのが特徴です。また、冠攣縮性狭心症が長時間持続すると、心筋梗塞につながることもあります。

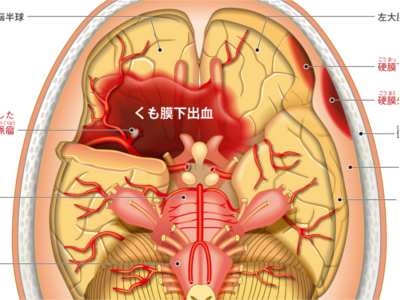

脳の病気の仕組み(脳梗塞・脳卒中・脳血栓症)

脳は全血液の約15%にも及ぶ大量の血液を必要とします。脳の血管が詰まって血流がとどこおったり、血管が破裂して出血するなどのトラブルが生じると、その部分の脳細胞は破壊され、意識障害や麻痺など、さまざまな症状が突然現れる「脳卒中」が引き起こされます。 脳は硬膜、くも膜、軟膜の3つの膜に覆われています。これらの膜と膜の間で出血がおきたり、俗にいう脳ミソ(脳実質)のなかでおきた出血を総称して「頭蓋内出血」といいます。頭蓋内出血は"外傷性"と"非外傷性"に分けられます。 頭蓋内出血に陥ると、突然からだの左右いずれかに運動麻痺や感覚麻痺が生じ、多くの場合は意識障害を伴います。症状が進行性の場合には、大量の出血があり、脳のヘルニアをおこして呼吸停止に至ります。図は、くも膜の下で出血した(くも膜下出血)脳の底面の様子です。 脳の血管が著しく狭くなったり、詰まるなどして血流がとどこおり、とどこおった先の脳細胞が壊死した状態を「脳梗塞」といいます。脳梗塞には、「脳血栓症」と「脳塞栓症」の2つのタイプがあります。 脳梗塞は前兆なしに突然おこることもありますが、前兆があるケースも少なくありません。「片方の手足がしびれる」、「急に手の力が抜けてものを落としてしまう」、「めまいでまっすぐに歩けない」、「ろれつが回らない」、「人の話をよく理解できない」、「文字が思うように書けない」、「一時的に物が見えにくくなる」などは、脳梗塞の前兆でおこることがあります。 動脈硬化により脳に血栓ができ、脳の血管が詰まったもの 心臓など脳以外の部位でできた"血栓"が流れてきて、脳の血管を詰まらせたもの