さつまはやと【薩摩隼人】

《上代、薩摩に住んでいた隼人一族が、勇ましくすばしこいことで知られたところから》薩摩出身の武士。また、一般に鹿児島県出身の男性。

さつまばん【薩摩版】

室町時代から江戸初期にかけて薩摩で出版された書籍。江戸末期にも若干の刊行があった。

さつまはんとう【薩摩半島】

鹿児島県南西部の半島。低い山地と火山灰層の台地とからなり、鹿児島湾を隔てて大隅 (おおすみ) 半島と対する。

さつまびきゃく【薩摩飛脚】

1 薩摩国へ行く飛脚。 2 《江戸時代、薩摩藩が国情の漏れるのを恐れて領内に入った他国の者の出国を許さなかったことから》行ったきりで帰らないことのたとえ。

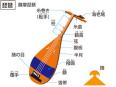

さつまびわ【薩摩琵琶】

室町末期、薩摩で発生した琵琶音楽、およびそれに用いる楽器。勇壮な歌詞、悲壮な曲風のものが多い。普通は4弦4柱 (じゅう) の楽器をひざの上に斜めに立て、扇形に大きく開いた大形の撥 (ばち) で弾く。現在、正派・錦心流・錦 (にしき) 琵琶の三派がある。

さつまぶし【薩摩節】

薩摩地方特産のかつお節。 [補説]曲名別項。→薩摩節

さつまぶし【薩摩節】[古浄瑠璃]

古浄瑠璃の一。寛永(1624〜1644)のころ、江戸で薩摩浄雲の始めたもの。剛健な語り口を特徴とする。浄雲節。薩摩浄瑠璃。

さつまやき【薩摩焼】

鹿児島県薩摩・大隅地方に産する陶磁器の総称。文禄の役後、島津義弘が朝鮮から伴ってきた陶工によって始められた。俗に白薩摩・黒薩摩とよばれる白釉 (はくゆう) 地のものと黒釉地のものとがあり、作風も多様であったが、江戸末期以降は色絵が主力。

さつまろうそく【薩摩蝋燭】

1 薩摩産の上等の蝋燭。 2 松脂 (まつやに) ・魚油でつくった下等の蝋燭。

さつまふじ【薩摩富士】

開聞岳の異称。