あかり‐しょうじ【明(か)り障子】

格子に組んだ枠の片面だけに白い紙などを張り、明かりを取り入れやすくした障子。現在普通にいう障子のこと。あかりそうじ。

あかり‐とり【明(か)り取り】

1 光を取り入れるための窓。明かり窓。 2 外の光の取り入れぐあい。採光。「—の好い、風通の好さそうな二階よ」〈紅葉・二人女房〉

あき‐おさめ【秋収め】

秋の取り入れ。秋の収穫。また、その終了祝い。秋仕舞い。秋上げ。《季 秋》「門庭の賑はふ月夜—/月斗」

アグンカランガスム‐おうきゅう【アグンカランガスム王宮】

《Puri Agung Karangasem》インドネシア南部、バリ島東部の町アムラプラにある王宮。カランガスム王朝の宮殿として建造。19世紀末にオランダ留学をした最後の王によって建てられた。建...

あしらい

1 応対すること。あつかい。もてなし。「ひどい—を受けた」 2 組み合わせて趣を添えること。また、そのもの。取り合わせ。「—にパセリを添える」 3 (「会釈」とも書く)芸能の型。また、手法。 ㋐...

秋作

〔秋にまく作物〕a crop planted in autumn;〔秋に取り入れる作物〕autumn [《米》 fall] crops

逸早く

⇒さっそく(早速),ただちに(直ちに)事故のニュースを聞くと彼はいち早く現場へ駆け付けたOn hearing of the accident, he rushed to the scene at...

織り込む

I〔異なる糸を織り混ぜる〕interweave金糸を織り込んだ帯an obi interwoven with gold threadII〔他の物を取り入れる〕真実に虚構を織り込むinterwea...

金本位

the gold standard金本位制the gold standard system金本位制を取り入れるadopt the gold standard

きんほんいせい【金本位制】

the gold standard system金本位制を取り入れるadopt the gold standard

しゅうかく【収穫】

[共通する意味] ★熟した作物を、刈ったり抜いたりして、食糧や商品になるようにまとめること。[英] a harvest[使い方]〔刈り入れ〕▽稲の刈り入れが始まる〔取り入れ〕▽果物の取り入れ〔収...

かりいれ【刈り入れ】

[共通する意味] ★熟した作物を、刈ったり抜いたりして、食糧や商品になるようにまとめること。[英] a harvest[使い方]〔刈り入れ〕▽稲の刈り入れが始まる〔取り入れ〕▽果物の取り入れ〔収...

とりいれ【取り入れ】

[共通する意味] ★熟した作物を、刈ったり抜いたりして、食糧や商品になるようにまとめること。[英] a harvest[使い方]〔刈り入れ〕▽稲の刈り入れが始まる〔取り入れ〕▽果物の取り入れ〔収...

ようぶん【養分】

[共通する意味] ★生物が生命を保ち、また成長するために体外から取り入れる成分。[英] nourishment[使い方]〔栄養〕▽十分な栄養をとる▽栄養が悪い〔滋養〕▽滋養分に富む果物▽滋養強壮...

じよう【滋養】

[共通する意味] ★生物が生命を保ち、また成長するために体外から取り入れる成分。[英] nourishment[使い方]〔栄養〕▽十分な栄養をとる▽栄養が悪い〔滋養〕▽滋養分に富む果物▽滋養強壮...

かんこつだったい【換骨奪胎】

古人の詩文の表現や発想などを基にしながら、これに創意を加えて、自分独自の作品とすること。他人の詩文、また表現や着想などをうまく取り入れて自分のものを作り出すこと。骨を取り換え胎盤を奪い取って、自分のものとする意から。▽もと、「換骨」は凡骨を取り去って仙骨に取り替える、「奪胎」は胎盤を奪い生まれ変わらせる意で、修練をして根本から仙人に生まれ変わることをいう道家の語。転じて、詩文の創作法として「換骨」は、古人の詩文の意味を変えないで字句を変えること。「奪胎」は古人の詩文の内容・主意を取って作りかえること。今では、他人の作品の一部を作りかえて、新しいもののように見せかける意に用いられることもある。「奪胎換骨だったいかんこつ」ともいい、「奪」は「脱」とも書く。「骨ほねを換かえ胎たいを奪うばう」と訓読する。

さいちょうほたん【採長補短】

人のよいところを取り入れて、自分の短所や足りないところを補うこと。また、物事のすぐれたところや余ったところから取り入れて、不備なところや足りないところを補うこと。▽「長」は長所。また、余ったところ、はみ出したところ。「短」は短所。また、足りないところ。「長ちょうを採とり短たんを補おぎなう」と訓読する。

しんちんたいしゃ【新陳代謝】

古いものがだんだんなくなって、新しいものに入れ代わること。また、生物が生活の持続のために、体内に必要なものを取り入れ、不必要なものを体外に排出する作用をいう。組織の若返り。▽「陳」は古の意。「代謝」は代わり来たり辞し去る意で、新しいものが来て交代し、古いものが辞し去ること。「謝」は衰える、しぼむ意。また、去の意。

とこのうしん【吐故納新】

古いものを捨て、新しいものを取り入れること。▽「吐故」は古いものを吐き出すこと。「納新」は新しいものを入れること。「故ふるきを吐はきて新あたらしき納いる」と訓読する。

どうかさよう【同化作用】

生物が、体外から取り入れた物質をその必要な成分に変化させる働きのこと。また、他から得た知識などを自分のものとして身につけること。

あらい‐もとこ【新井素子】

[1960〜 ]小説家。東京の生まれ。本姓、手嶋。高校在学中に「あたしの中の…」で第1回奇想天外SF新人賞に佳作入選し作家デビュー。女学生の話し言葉を取り入れた独特の文体で注目される。「チグリス...

あらかわ‐しゅうさく【荒川修作】

[1936〜2010]美術家。愛知の生まれ。第二次大戦後の前衛美術を牽引した一人で、図形や記号などを取り入れた絵画様式を確立。のち、建築など立体作品に移行。平成7年(1995)、妻で詩人のマドリ...

アルベルトゥス‐マグヌス【Albertus Magnus】

[1193ころ〜1280]ドイツのスコラ学者・神学者・自然科学者。ドミニコ会修道士。アリストテレスの学説を取り入れて、理性と信仰の領域を区別した。トマス=アクィナスの師。

いちかわ‐だんじゅうろう【市川団十郎】

歌舞伎俳優。屋号、成田屋。江戸歌舞伎を代表する名門で、荒事(あらごと)の宗家。  (初世)[1660〜1704]一説では14歳で荒事を創始したといわれ、三升屋兵庫の名で脚本も書いた。俳優生島半六...

(初世)[1660〜1704]一説では14歳で荒事を創始したといわれ、三升屋兵庫の名で脚本も書いた。俳優生島半六...

いふくべ‐あきら【伊福部昭】

[1914〜2006]作曲家。北海道の生まれ。独学で作曲を始め、道庁勤務のかたわら制作したオーケストラ「日本狂詩曲」で注目される。以降、アイヌなどの民族音楽を取り入れた独自の作風を展開。昭和21...

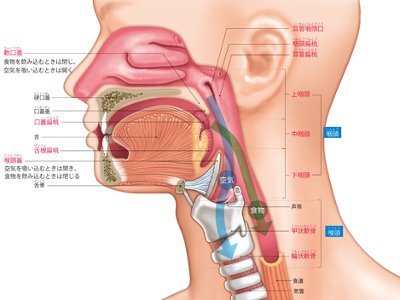

咽頭・喉頭の3つのはたらき

鼻腔、口腔から食道の上端までを咽頭と呼びます。 咽頭は、食物を食道に送る通路と、空気を気管に送る通路が交差する場所です。 咽頭の中ほどにある軟口蓋と、喉頭の上部にある喉頭蓋を使って、鼻腔から運ばれた酸素を気管へ、口腔から運ばれた食物を食道へと、それぞれ振り分けています。 口や鼻から酸素を取り入れる際に侵入する病原菌に対し、その防御機構として、のどにはリンパ球の集合組織である扁桃があります。 扁桃には、咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌根扁桃の4種類があります。俗に"扁桃腺"と呼ばれるのは口蓋扁桃のこと。口を開けたときに喉の奥、両側に見える部分です。 喉頭は、咽頭の下、気管への入り口付近にあり、甲状軟骨、輪状軟骨などの軟骨に囲まれています。 成人男性では、甲状軟骨の一部が突起して首の全面に飛び出しており、"のどぼとけ"と呼ばれています。 哺乳類は喉頭をもちますが、その形状は咽頭のなかに高く飛び出す形で鼻腔の後ろにはまりこんでおり、空気を通すだけのはたらきです。 人間の喉頭は低く、咽頭のなかにわずかに飛び出している形状になっています。そのため、通常、人間の喉頭は咽頭のなかで開いており、食物が通るときだけ喉頭蓋によってふさがれるというしくみになっています。空気と食物の通り道で、その交通整理をするのが喉頭というわけです。 声帯は、喉頭の中央にあるひだ状(声帯ひだ)の器官で、弾力性の高い筋肉からできています。 前方は甲状軟骨、後方は披裂軟骨につながっています。左右の声帯ひだの隙間が声門です。 喉頭筋が声帯を開閉させて、声門が伸縮します。呼吸時には大きく開き、声を出すときにはゆるやかに開閉します。肺から吐き出された空気がゆるやかに開閉される声門を通るとき、声帯に振動を与え、声となって発せられます。 声は、出すときに声帯が振動する数やその大きさにより、高低、大小の違いがあります。 声帯の長さは男性およそ20mmに対し、女性はおよそ16mm。その厚みも若干男性のほうが厚く、女性が薄くなっています。女性のほうが声帯は振動しやすく、高い声になります。思春期以降の男性はのどぼとけができることから、より声帯が長く、厚くなり、振動しにくくなるため、声が低くなります。 声門が閉じて、声帯の振幅が大きいと声は大きく、声門を少し開いて、振幅が小さいと声は小さくなります。 カラオケで熱唱したり、大声で怒鳴ったり……。そんな声の酷使が粘膜の充血をまねきます。 粘膜が充血した状態のまま、さらに大声を張り上げるなどして、声帯に激しい刺激が加わると、粘膜下の血管が傷害されて血腫ができます。 安静にしていれば、血腫が吸収される可能性もありますが、そのまま声帯を酷使し続けるとポリープ(良性腫瘍)になります。 声帯ポリープの症状は、主に声がれですが、同時にのどや発声時の違和感などの症状が出る場合もあります。 治療法としては、一般的には、喉頭顕微鏡下手術(ラリンゴマイクロサージェリー)が用いられますが、手術を希望しない場合や、全身麻酔が不可能な場合は、外来でファイバースコープを用いた摘出術を行います。 手術後は、声帯の傷の安静のため、1週間前後の沈黙期間が必要になります。 予防法としては、声をなるべく使わないようにし、声やのどに違和感があるときは、のどの安静を心がけます。また、お酒やたばこも控えるようにします。 のどを安静にしてから2週間たっても改善されないようなら、耳鼻咽喉科を受診し、喉頭がんなどほかの病気がないか、検査が必要です。

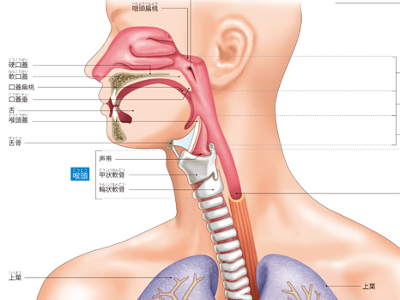

呼吸器のしくみ

通常「のど」と呼ばれている部分は、口腔、鼻腔、食道上部の咽頭、気管上部の喉頭までを指します。 のどは、呼吸器官としては外気との出入口にあたり、酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出するはたらきをしています。また、食べ物の通り道、声を出すための器官という複数の役割も担っています。そして、外気から取り込まれた空気は、喉頭からさらに気管の奥へ送られます。 気管は、のどと肺をつなぐ管状の部分で、軟骨と筋肉でできています。気管は下端が2本に分岐しており、分岐から先を「気管支」と呼びます。 気管支は、左右の肺まで続く主気管支、肺の中で細かく分岐する細気管支からなります。 肺は、脊椎、肋骨、胸骨でつくられた鳥かご状の胸郭で囲まれている、リーフ型をした袋状の呼吸器官です。左右の肺は対称ではなく、右肺は上葉、中葉、下葉の3つに分かれているのに対し、左肺は近くに心臓があることから上葉、下葉のみで、右肺に比べて小さめにできています。内部では、気管支、肺動脈、肺静脈がすみずみまでのびています。 呼吸器経路で運ばれてきた空気は、肺の中の呼吸細気管支と呼ばれるいちばん末端の気管支から、酸素と二酸化炭素の交換を行う肺胞まで到達します。

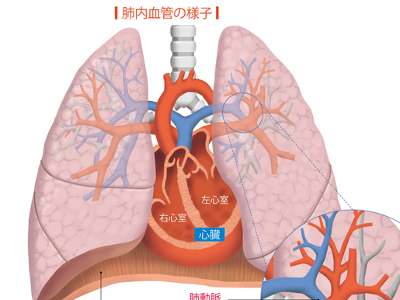

呼吸をつかさどる気管・気管支・肺

喉頭から肺へのびる気管は、直径約15mm、長さ約10㎝―。軟骨と筋肉でつくられている管状の器官です。 私たちは、呼吸が止まると生命を維持することができません。そのため空気の通り道となる気管は、管をガードするように気管軟骨というU字形の軟骨が積み重なり、気管が狭まらないよう確保されています。 気管から枝分かれした2本の気管支(主気管支)は、右肺と左肺に分かれ、さらに肺のなかで20回ほど分岐を繰り返して肺のなかに広がっています。 分岐した気管支は先端から末端へ向かって、細気管支、終末気管支、呼吸気管支、肺胞管となり、終点は肺胞がブドウの房のようにつながった形状になっています。 呼吸筋の作用による肺の拡張で、鼻や口から空気を吸い込むと、空気は咽頭で合流し、気管から左右の肺へ運ばれ、最終的に肺胞へ送られます。 途中、気管や気管支の内面の粘膜や線毛が、通過する空気中の異物、細菌などを捕らえます。このように気管や気管支は、空気清浄機のように空気中の異物をろ過しつづけ、清浄な空気を肺へ送るのです。途中で捕らえられた異物や細菌は、咳やくしゃみ、痰と共に口や鼻から排出されます。 肺は脊椎、肋骨、胸骨で囲まれた臓器です。 灰は呼吸を通じて、空気から酸素を体内に取り込むという、大切な役割を担っています。 しかし、肺は自らの力で空気の出し入れはできず、胸壁の拡大・縮小にしたがって空気の吸入・排出を行っています。 また、肺の表面を覆う胸膜という軟らかい膜が、胸壁と肺との間で起こる衝撃を緩和しています。 肺の構成は上葉、中葉、下葉、の3つに分かれた「右肺」、上葉、下葉に分かれた「左肺」の2つで1対になります。 左肺が右肺よりも少し小さいのは、心臓が近くにあるためです。 肺のなかは気管支と心臓からつながる肺動脈、肺静脈がすみずみまでのびていて、それぞれが肺胞に入り込んでいます。 気管支が分岐した呼吸細気管支の末端に、ブドウの房のように複数ある小さな袋が肺胞です。 一つ一つの肺胞の外側には、肺動脈、肺静脈からそれぞれ分岐した肺胞毛細血管が走っていて、この毛細血管内の血液中二酸化炭素と、肺胞内の酸素がガス交換を行っています。 一つひとつの肺胞は微小ですが、左右2つの肺に約6億もの肺胞が広がり、その表面積は60㎡にも及ぶといわれます。 肺には2種類の血管があります。1つは血液ガス交換をするための「機能血管」で、心臓の右心室から出ている肺動脈から肺胞までをつないでいます。ガス交換をしたのちに肺静脈となり、心臓の左心室へつながります。 もう1つは、肺そのものを養っている「栄養血管」です。栄養血管へは直接大動脈から血液が送られ、大静脈へ戻っていきます。 肺の役割は、血液に酸素を送り、血液から二酸化炭素を受け取るという、血液中の"ガス交換"です。 ガス交換を行うのは、気管支の末端とつながる"肺胞"です。 安静時、直径約0.2mmの袋状の肺胞は、壁も非常に薄く、表面を網の目のように走る肺胞毛細血管と肺胞との間で、酸素と二酸化炭素の交換を行います。 このガス交換時、赤血球に含まれるヘモグロビンのはたらきが重要となります。 ヘモグロビンは、血中の酸素が濃いところでは酸素と結合し、薄いところでは酸素を放出します。 また、二酸化炭素が濃いと二酸化炭素と結合し、薄いと放出するはたらきも併せもっています。 全身から肺に戻ってきた二酸化炭素を多く含んだヘモグロビンは、肺のなかで二酸化炭素を放出し、新しい酸素を取り入れて、再び全身へと出ていきます。 そして、酸素を必要とする細胞をみつけると、ヘモグロビンは間質液という組織間液のなかに酸素をうつし、細胞はそこから酸素を受け取ります。 逆に細胞からは間質液中に不要となった二酸化炭素が排出され、それが血液に取り込まれて肺に運ばれていきます。 肺胞内のガス交換を「外呼吸」、全身の細胞とのガス交換を「内呼吸」といいます。 全身から心臓に戻された二酸化炭素を含んだ血液は、肺内で新たな酸素を受け取り、再び勢いよく全身に送り出されていきます。