あい‐がめ【藍甕】

染料の藍汁をためておくかめ。藍壺(あいつぼ)。

アイス‐キャンデー

《(和)ice+candy》果汁などを容器に入れ、中心に木の柄を挿して凍らせた氷菓子。《季 夏》「貧しき通夜—噛み舐めて/三鬼」

あい‐ばな【藍花】

1 ツユクサの別名。 2 染料の藍汁(あいしる)にできる泡。

あい‐ろう【藍蝋】

藍甕(あいがめ)の縁についた藍汁の泡を集めて棒状に固めたもの。現在は多く古い藍染めの布に苛性(かせい)ソーダなどを加えて煮出してつくる。絵の具などに使用。藍棒(あいぼう)。

あえ‐しら・う

[動ハ四] 1 「あいしらう1」に同じ。「煩はしとて、ことに—・はず」〈紫式部日記〉 2 「あいしらう2」に同じ。「言少(ことずく)なに言ひて、をさをさ—・はず」〈源・若紫〉 3 「あいしらう3...

灰汁

I〔木炭を漉こしたアルカリ液〕lye;〔野菜の〕a sharp [an acrid, a bitter] taste; an alkaline flavor;〔肉などの〕scum肉汁のあくをすく...

あくぬき【灰汁抜き】

竹の子をゆでて灰汁抜きするboil bamboo shoots to remove the bitter [harsh] taste

灰汁抜け

I⇒あく(灰汁)II〔相場の下落が止まること〕灰汁抜けする bottom out; be ready to bounce back相場は灰汁抜けしているThe price outlook is ...

甘い

I1〔糖分の味がする〕sweet; sugary甘い物sweets甘い味がするIt tastes sweet./It has a sweet taste.甘くするsweeten/sugar彼らは...

あまいしるをすう【甘い汁を吸う】

take the lion's share ((of the profits))我々が働いて彼が甘い汁を吸っているWe do all the work, and he reaps the ben...

すう【吸う】

[共通する意味] ★気体、液体などを、鼻や口から体内に引き入れる。[英] to inhale[使い方]〔吸う〕(ワ五)▽窓を開けて新鮮な空気を吸う▽ストローをさして果汁を吸う▽タバコを吸う〔吸入...

なり

[共通する意味] ★並立・列挙を表わす。[使い方]〔と〕▽文庫本と雑誌を買った▽君と僕と彼女と三人で山へ登ってみよう〔に〕▽私が嫌いなのは、ピーマンにセロリにニンジンです▽朝は、ご飯に味噌(みそ...

にびたし【煮浸し】

[共通する意味] ★煮て調理した料理。[英] cooked food[使い方]〔煮物〕▽野菜の煮物〔煮付け〕▽大根とイカの煮付け〔煮染め〕▽みそ汁と煮染めの夕食〔煮転がし〕▽里芋の煮転がし〔煮浸...

スープ

[共通する意味] ★西洋料理で、肉、野菜などを煮込んで味をつけた汁。[使い方]〔スープ〕▽具だくさんのスープ〔コンソメ〕▽オニオンのコンソメ〔ポタージュ〕▽かぼちゃのポタージュ[使い分け]【1】...

にしめ【煮染め】

[共通する意味] ★煮て調理した料理。[英] cooked food[使い方]〔煮物〕▽野菜の煮物〔煮付け〕▽大根とイカの煮付け〔煮染め〕▽みそ汁と煮染めの夕食〔煮転がし〕▽里芋の煮転がし〔煮浸...

いけうち‐じゅんこ【池内淳子】

[1933〜2010]女優。東京の生まれ。本名、中沢純子(なかざわすみこ)。主演したテレビドラマ「日日(にちにち)の背信」「女と味噌汁」などが高視聴率をあげ、人気女優として活躍した。映画や舞台へ...

ウィーラント【Heinrich Otto Wieland】

[1877〜1957]ドイツの有機化学者。胆汁酸の構造を研究。また、生体内の化学反応における脱水素反応説を提唱し、酸化説をとる、ワールブルクとの論争が有名。1927年、ノーベル化学賞受賞。

ブフナー【Eduard Buchner】

[1860〜1917]ドイツの生化学者。酵母の絞り汁を用いた無細胞の条件下でも、アルコール発酵が起こることを実証した。1907年ノーベル化学賞受賞。

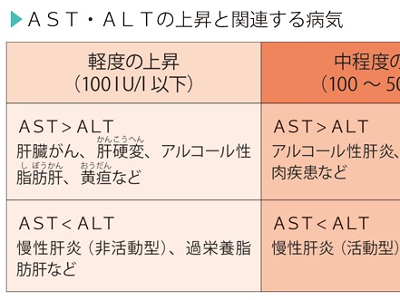

AST・ALT・γ-GTP検査の目的

肝臓・胆道などのトラブルをチェック AST、ALT、γ-GTPは、肝臓病や胆道系の病気を調べるための検査です。これらの検査だけで、肝臓病や胆道系の病気を診断することはできませんが、肝臓に障害があるかどうかを調べる第一段階の検査として、重要な意味をもつ検査です。いずれも採血して、血液中のそれぞれの値を計ります。 ASTは、心筋や肝臓、骨格筋、腎臓などに多く含まれているため、これらの臓器の細胞の障害は、血液中のASTにもすぐに反映されます。また、ALTは、とくに肝細胞の変性や壊死に敏感に反応します。そのため、肝臓病を診断するためには、ASTと肝臓の病変に敏感に反応するALTを必ず併せて調べることが重要になります。 γ-GTPは、肝臓では胆管系に多く分布しており、肝臓に毒性のある薬やアルコールに敏感に反応します。また、γ-GTPは胆道系酵素とも呼ばれており、黄疸の鑑別にも有効で、ASTやALTよりも早く異常値を示すため、スクリーニング(ふるい分け)検査としてよく用いられます。 ASTとALTに異常値が出た場合は、急性肝炎や慢性肝炎、アルコール性肝障害、肝硬変、肝臓がん、閉塞性黄疸などが考えられます。また、甲状腺機能亢進症や貧血などでも、AST・ALTが上昇します。ASTは心筋にも多く含まれているため、ASTの高値では心筋梗塞も疑われます。 ただ、両者の値は、肝細胞がどの程度壊れているかを示すものです。肝細胞の再生能力は非常に強いので、多少基準値から外れていても、壊れた分を再生できればとくに問題はありません。 また、ASTとALTは、両者のバランスを見ることも大切です。通常、ASTとALTはほぼ同じ値を示しますが、病気によってはASTとALTの比が変わってくることがあります。 γ-GTPが上昇する第1の要因は、肝臓の薬物代謝酵素が活性化していることです。 多くの薬は、肝臓のミクロゾームという部分にある薬物代謝酵素によって分解、解毒されます。γ-GTPもこの酵素の一種で、常に分解すべき物質が送り込まれていると、活性が高まり、血液中の値が上昇します。 γ-GTPの上昇にかかわる薬には、睡眠薬や抗けいれん薬のフェニトイン、鎮静薬のフェノバルビタール、糖尿病の薬、副腎皮質ホルモン薬などがあります。 また、アルコールも薬物の一種ですから、大量の飲酒を続けていると、アルコール分解酵素の活性が高まり、これを反映してγ-GTPが上昇します。 γ-GTPが上昇する第2の要因は、胆汁の停滞です。がんや胆石などで毛細胆管が圧迫されると、γ-GTPが上昇します。この傾向はASTやALTも同じなので、三者が同じように高値を示す場合は、胆道系の病気が疑われます。一方、γ-GTPだけが高値を示す場合は、第1の要因であげた薬剤性肝障害やアルコール性肝障害の可能性が高くなります。 AST、ALT、γ-GTPの検査で肝機能低下が疑われるときは、さらに詳しい検査を受けます。 肝臓病の代表ともいえる肝炎は、進行すると肝硬変、さらには肝臓がんへ発展することがあります。 AST、ALT、γ-GTPで「異常なし」の判定を受けた場合でも、大量の飲酒の習慣のある人、血糖値や血中脂質に異常がある人は、要注意です。脂肪肝が潜んでいる可能性がゼロではないからです。 脂肪肝では、とくにγ-GTPが高値を示すのですが、アルコール性肝障害でもγ-GTPが高値にならない人がおり、厚生労働省の調査によると、脂肪肝の患者のうち、γ-GTPが異常値を示したのは全体の3割強にとどまるといった報告もあります。 また本来、非アルコール性の脂肪肝は、肥満による内臓脂肪が原因で、肥満を改善したり、飲酒を制限することで回復する良性の病気です。 しかし、この脂肪肝の一部には、肝硬変に移行し、肝がんを合併する悪性のものがあります。これを非アルコール性脂肪肝炎といいます。

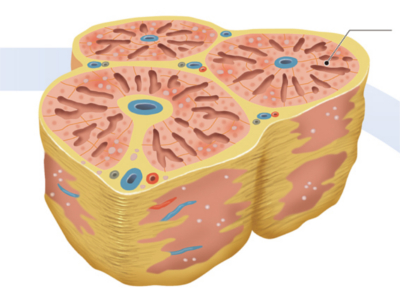

肝臓の病気(急性肝炎/劇症肝炎/慢性肝炎/肝硬変/肝がん)

肝臓は胆汁の生成をはじめ、糖質やたんぱく質、脂肪などの栄養素の分解・合成と貯蔵、有害な物質の無毒化・排泄、各種ビタミンの活性化および貯蔵など、数多くの仕事をこなしています。そのほとんどは、肝臓の体積の約8割を占める肝細胞が担っています。 肝細胞が障害されると肝機能は低下しますが、このような事態を招く病気の代表が、「肝炎」です。 本来、肝臓は再生力の旺盛な臓器ですが、肝炎が慢性化して肝細胞の壊死が進んで、「肝硬変」に至ると、元に戻らなくなります。また、肝硬変になると「肝がん」を発症する危険も増してきます。 6カ月以上肝臓の炎症が持続し、検査数値の異常が続くものが慢性肝炎です。B型肝炎、C型肝炎の慢性化以外に、免疫異常やアルコールによる慢性肝炎もあります。肝細胞壊死は比較的軽度ですが、壊死・再生を繰り返すうちに肝臓の線維化(細胞がなくなり、固くなる)が進みます。 肝細胞が壊死と再生を繰り返すうちに、線維が増えてきてこぶのようなもの(結節)をつくり、肝臓が硬くなっていきます。こうなると肝臓内の血流が悪くなり、さらに肝機能が低下。食道粘膜下層の静脈が瘤状に隆起する食道静脈瘤などの問題が生じやすくなります。また、肝がんに進展することもあります。 肝臓に初発するがんの約9割は、肝細胞から発生する肝細胞がんです。肝細胞がんの8割以上に肝硬変がみられますが、慢性肝炎から発生する場合もあります。 肝炎ウイルス(主にA型・B型・C型)やアルコール、薬剤などによって肝細胞が破壊されますが、多くの場合は、再び修復されて元に戻ります。ただし、まれに劇症肝炎に陥ることもあります。また、ウイルス性肝炎のうちB型肝炎、C型肝炎は慢性化しやすいとされています。 肝臓が広い範囲で侵されて、肝機能が高度に障害されます。昏睡などの意識障害が発生し、生命の危険にさらされます。急性肝炎の約2%が劇症化するといわれています。

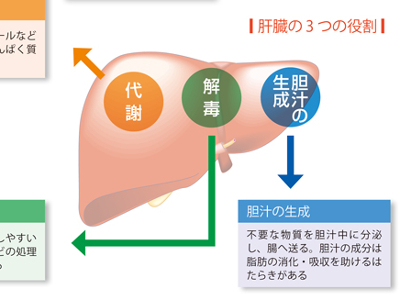

肝臓の役割

肝臓には、生命維持に不可欠なはたらきがいくつもありますが、主なはたらきは「代謝」「解毒」「胆汁の生成」です。 代謝とは、食べ物から吸収された栄養素を体内で利用できる形につくり変えたり、貯蔵したり、供給したりするはたらきをいいます。 解毒とは、からだに有害な物質を分解して、無害な物質に変える機能のこと。体内でつくられる有害物質は、肝臓で無害な物質に変換されて、尿や便とともに排出されます。 もう一つ、肝臓には胆汁の生成という重要な役割があります。脂肪の消化・吸収に必要な胆汁を生成し、胆のう・胆管を経て腸へ送り出すはたらきのことです。 胆汁の成分の大部分は水分ですが、胆汁色素の「ビリルビン」や胆汁酸、コレステロールなどが一緒に溶けています。 そのほかにも肝臓は、女性ホルモンの代謝や血液の一時的な貯蔵、古くなった赤血球からヘモグロビン(たんぱく質)を分解し、ビリルビンをつくるなどの役割も担っています。