アイスクリーム‐ずつう【アイスクリーム頭痛】

アイスクリームやかき氷などを急いで食べた際に、こめかみなどが痛むこと。原因としては、急激に低下した口内の温度を元に戻そうとして一時的に血管が拡張し、痛みを引き起こすため、また、三叉神経が強い冷た...

あかかみ‐あり【赤噛蟻】

アリ科の昆虫。体長は働きアリで約3〜5ミリ。体は赤褐色、頭部は褐色。攻撃性が強く、腹部の毒針で刺されると激しい痛みがある。米国南部から中米にかけて分布。日本では特定外来生物の一。

あ‐ぎ【吾君】

[代]二人称の人代名詞。親しみを込めて相手を呼ぶ語。あぎみ。あがきみ。「いざ—振熊(ふるくま)が痛手負はずは」〈記・中・歌謡〉

アゴニー【agony】

苦痛。苦悶。また、臨終の苦しみ。

アスピリン【(ドイツ)Aspirin】

アセチルサリチル酸の薬品名。解熱・鎮痛薬で、もとは商標名。

あ痛

〔苦痛の声〕ouch; ow(▼擬音語)

上げ下げ

I1〔上げたり下げたりすること〕この窓は上げ下げして開けるWe open and close this window by moving it up and down.神経痛で腕の上げ下げに苦労...

上げる

I1〔下から上に動かす〕raise;〔持ち上げる〕lift (up)箱を棚の上に上げるlift a box (up) onto a shelf彼は帽子を上げて婦人にあいさつしたHe raised...

足腰

年を取ると足腰が弱くなるAs we get older, our legs [leg muscles] weaken.足腰が立たなくなるbecome unable to stand足腰が立つうち...

頭

I1〔人・動物の首から上〕a head頭のてっぺんthe crown of the head頭から足の先までfrom top to toe/from head to foot頭から落ちるfall...

つうかい【痛快】

[共通する意味] ★心が楽しく、おかしく、気持ちが晴れるようなさま。[英] interesting[使い方]〔面白い〕(形)▽面白いように魚が釣れた▽その学説は面白い〔愉快〕(名・形動)▽毎日愉...

おもしろい【面白い】

[共通する意味] ★心が楽しく、おかしく、気持ちが晴れるようなさま。[英] interesting[使い方]〔面白い〕(形)▽面白いように魚が釣れた▽その学説は面白い〔愉快〕(名・形動)▽毎日愉...

ゆかい【愉快】

[共通する意味] ★心が楽しく、おかしく、気持ちが晴れるようなさま。[英] interesting[使い方]〔面白い〕(形)▽面白いように魚が釣れた▽その学説は面白い〔愉快〕(名・形動)▽毎日愉...

きりきり

[共通する意味] ★痛むさまを表わす語。[使い方]〔ずきずき〕(副)スル▽頭がずきずきする▽傷口がはれて、ずきずき痛む〔しくしく〕(副)スル▽腹がしくしく痛む▽虫歯になったのか、奥歯がしくしくす...

じゅうしょう【重傷】

[共通する意味] ★深い傷。ひどい傷。重い傷。[英] a serious〔severe, heavy〕wound[使い方]〔重傷〕▽重傷を負う▽全治六か月の重傷〔痛手〕▽痛手を負う▽痛手を受ける...

あいべつりく【愛別離苦】

親愛な者と別れるつらさ。親子・夫婦など、愛する人と生別または死別する苦痛や悲しみ。仏教でいう、八苦()の一つ。

たいしょうりょうほう【対症療法】

激痛に鎮痛剤を用いるなど、患者の表面にあらわれた症状に対応した治療法のこと。また、その場しのぎの処置のこと。

つうていしつう【痛定思痛】

痛みがおさまってから痛みを思い起こす意から、かつての失敗や苦難を思い起こして反省し、今後の戒めとすること。

とたんのくるしみ【塗炭之苦】

耐えがたい苦痛。またきわめて厳しく、苦しい境遇にあるたとえ。

どうびょうそうれん【同病相憐】

同じ病気に苦しむ人々が、互いに同情し合うこと。また広く、同じ境遇で苦しむ者同士は、互いになぐさめ合うことをいう。▽一般に「同病どうびょう相あい憐あわれむ」と訓読を用いる。

いながき‐ひろし【稲垣浩】

[1905〜1980]映画監督。東京の生まれ。本名、浩二郎。舞台俳優、映画俳優を経て映画監督となり、痛快な時代劇を次々と手がけた。昭和33年(1958)「無法松の一生」のリメーク版で、ベネチア国...

エルベシウス【Claude Adrien Helvétius】

[1715〜1771]フランスの唯物論哲学者。百科全書派に属し、教権・王権を痛烈に批判。フランス革命の思想的先駆者の一人。著「精神論」「人間論」など。

サンガー【Margaret Sanger】

[1883〜1966]米国の女性社会運動家。スラム街の多産と貧苦の悪循環を痛感し、産児制限運動を創始。1922年以来、数度来日した。

とみた‐つねお【富田常雄】

[1904〜1967]小説家。東京の生まれ。はじめ劇団に所属して新劇運動に参加し、多くの作品を脚色。その後大衆作家に転じて、痛快な時代小説で人気を集めた。「面」「刺青(しせい)」で直木賞受賞。他...

ユウェナリス【Decimus Junius Juvenalis】

[60ころ〜130ころ]ローマの風刺詩人。退廃したローマ社会の偽善や愚行を痛烈に批判した「風刺詩集」がある。

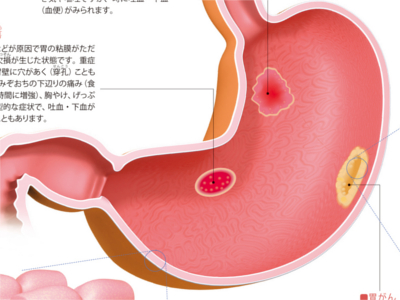

胃と大腸の病気(胃がん/急性胃炎/胃潰瘍/大腸ポリープ/結腸がん/虫垂炎/直腸がん)

胃と大腸の内側は表面を粘膜で覆われていますが、異変には非常にデリケートにできています。 そのため、胃は暴飲暴食などの刺激で胃粘膜が傷つきやすく、病的な変化をおこすと、痛みが生じたり、胸やけや吐き気など不快な症状が現れます。また、大腸は腹痛をはじめ、下痢や便秘、お腹が張った感じ、下血(血便)などの症状が現れます。 しかし、胃、大腸ともにがんやポリープなどができた場合、早期には自覚症状が現れにくく、病気を進行させてしまう恐れがあります。普段、異変を感じないからといって、胃や腸が丈夫だと過信はせずに定期的に検診を受けるよう心がけましょう。 胃壁の最も内側にある粘膜内の細胞が、何らかの原因でがん細胞となり、無秩序に増殖を繰り返すのが胃がんです。 がんは、はじめは30~60μm(1μmは1000分の1mm)の大きさから出発し、5㎜程度の大きさになったころから発見が可能になります。 がんは胃壁の外に向かって、粘膜下層、筋層、漿膜下層(しょうまくかそう)、漿膜へと徐々に深く広がり始めます。がんの深さが粘膜下層までのものを「早期胃がん」、粘膜下層を超えて筋層より深くに及ぶものを「進行胃がん」といいます。 早期胃がんは、診断・治療上の必要から、その病変部の表面の形状によって隆起型、表面隆起型、表面陥凹(かんおう)型、陥凹型に分類されます。 早期胃がんに特有の症状はありません(多くの場合、無症状です)。胸やけやげっぷ、食欲不振など胃炎とよく似た症状がでるケースもありますが、これは粘膜の炎症に関係したものです。 暴飲暴食や香辛料など刺激の強い食品、薬、ストレスなどが原因で胃粘膜に急性の炎症がおきた状態です。主な症状はみぞおちの下辺りの痛み、吐き気や嘔吐ですが、時に吐血・下血(血便)がみられます。 ストレスなどが原因で胃の粘膜がただれ、深い欠損が生じた状態です。重症になると胃壁に穴があく(穿孔(せんこう))こともあります。みぞおちの下辺りの痛み(食後1~2時間に増強)、胸やけ、げっぷなどが典型的な症状で、吐血・下血がみられることもあります。 結腸に発生するがんで、発生部位により右側結腸がん(上行結腸がん)、左側結腸がん(下行結腸がん、S状結腸がん)と呼ばれます。とくにS状結腸にはがんができやすく、直腸がんと合わせて大腸がん全体の約7割を占めます。 多くの場合、初期には無症状です。この部位にある内容物(便)は液状であり、比較的腸管が太いため、がんができても閉塞することはあまりありません。ただし、進行すると右下腹部のしこり、便秘や下痢、黒色便、貧血などの症状がみられます。 初期症状は下血(血便あるいは血液と粘液が混じった粘血便)です。この部位にある内容物(便)は固形で腸管も細いため、がんができると狭くなったり閉塞することがよくあります。そうなると便秘と下痢を繰り返したり、腹痛がしたり、便とガスが出なくなったりします。 盲腸の下にある腸管の一部・虫垂が細菌やウイルスに感染して炎症をおこし、化膿した状態です。主な症状は腹痛(初期にみぞおちやへその辺りから痛みだし、右下腹部へと移動)、吐き気、嘔吐です。炎症が進むにつれ、37~38℃の発熱がみられます。 大腸の粘膜から発生する隆起した突出物(腫瘤)を大腸ポリープといいます。 大腸ポリープは、がん化することはない"非腫瘍性ポリープ"とがん化する"腫瘍性ポリープ"に大別されます。 非腫瘍性ポリープには、若年性ポリープ(幼児、小児の直腸にできる)、炎症性ポリープ(大腸炎が治る過程でできる)、過形成ポリープ(高齢者の直腸にできる)があります。 腫瘍性ポリープは腺腫ともいいます。大腸ポリープの約8割は腺腫です。腺腫のほとんどが1cm以下の大きさですが、2cm以上に成長するとがん化の可能性が高くなります。大腸がんの多くはこの腺腫から発生すると考えられています。 大腸ポリープの形状は、茎のあるものや扁平なものまでさまざまです。加齢とともに増加する病気で、多くは無症状ですが、まれに下血がみられます。 大腸の終末部・直腸にできるがんです。固形状になった便が病変部を刺激するため、早期に下血(血便、粘血便)がみられることがよくあります。がんが大きくなって腸管を詰まらせると便秘と下痢を繰り返したり、排出された便が普段より細くなります。また、がんがあるため、排便しても腸に便が残っている感じがします。

花粉症の仕組みと人体への影響(スギ花粉皮膚炎)

免疫が花粉に対して過敏に反応し(アレルギー反応)、多彩な症状が現れるのが花粉症です。さまざまな植物の花粉で花粉症がおきますが、代表格は"スギ花粉"です。 スギ花粉症がわが国で初めて報告されたのは昭和30年代終盤。以来、毎春、スギ花粉に悩まされる人(とくに小児)が増加しているといわれます。その要因の一つとして、国産木材の利用低迷などにより伐採が進まず、花粉を多くつける樹齢30年以上のスギ林が増加―。スギ花粉飛散量が増えたことがあげられます。 花粉症は、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患をもつ人、あるいは家族に何らかのアレルギーがある人がなりやすいと考えられています。 また、今まで花粉症になったことがない人でも、大量の花粉にさらされると免疫が花粉に過敏に反応するようになり、花粉症を発症しやすくなります。 花粉症は、まず体内で以前侵入した花粉を"悪者"と記憶する「感作(かんさ)」という状態がつくられたところへ、新たに花粉が侵入してきた際に発症します。鼻の粘膜に花粉がつくと、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状が現れます。目(結膜)の粘膜に花粉がつくと、目のかゆみや涙目、充血などの症状が現れます。大半はこのような目や鼻の症状を訴えるため、「花粉症は目や鼻の病気」と思われがちです。しかし近年、前述の症状以外に、咳や頭痛、全身倦怠感、発熱などを伴うことがあることが知られるようになり、現在、「花粉症は全身性疾患だ」と考えられています。 花粉症の多彩な症状のなかで、最近、とくに注目されているのが"スギ花粉皮膚炎"です。目の周りや頬、あるいは首の皮膚がカサカサして赤い斑点ができ、かゆみが現れます。多くの場合、ジュクジュクした湿疹にはならず、軽症のまま軽快します。また、春以外の季節には見られないことも特徴です。 スギ花粉皮膚炎は、皮膚に花粉が触れることによって発症します。本来、皮膚の一番外側にある角層が花粉などの異物を通さないバリアとして機能し、健康な皮膚が保たれていますが、乾燥などで角層のバリア機能が弱まってしまうと花粉が角層の奥へ侵入してアレルギー反応が出現、スギ花粉皮膚炎がおきる、と考えられています。 ①免疫を担う細胞の一つであるマクロファージが侵入してきたスギ花粉を食べ、「これは敵だ」という情報を、T細胞に伝える ②T細胞が、マクロファージから受け取った敵の情報をB細胞に伝えると、B細胞は「スギ特異的IgE抗体」をつくる ③抗体は粘膜などに存在する肥満細胞と合体する(これを感作という) ④再び侵入したスギ花粉が抗体と結合すると、肥満細胞から化学物質が出てアレルギー症状が出る

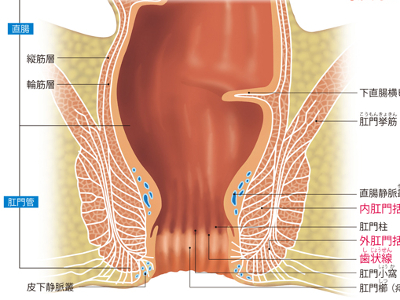

消化管の最末端―肛門

肛門は直腸から続く長さ約3㎝ほどの器官です。食べ物の残滓を排泄し、便やガスの排出をコントロールします。 肛門の内部を見ると、内壁は歯状線を境に粘膜(直腸)と皮膚(肛門)に分かれます。粘膜で覆われた直腸部分は、自律神経に支配されているため、痛みなどの感覚がありません。 一方、肛門部分は皮膚と同じ脊髄神経に支配されているので、痛みを感じます。そのため、歯状線より上の直腸部分にできる内痔核はあまり痛みませんが、歯状線より下の肛門部分にできる外痔核はひどく痛みます。 肛門の外側は「内肛門括約筋」、「外肛門括約筋」という筋肉に取り囲まれています。 外肛門括約筋は、自分の意思でコントロールすることができます。排便が可能であれば、外肛門括約筋の収縮が解かれ、排便がおこります。これを"随意性排便"といいます。排便時は、自力で外肛門括約筋をゆるめるとともに、いきむことで腹圧を高めて便を直腸から押し出します。 外肛門括約筋は、自分の意思でゆるめようとしない限り収縮しているので、すぐに排便できないような状況下では、便意をこらえることができます。 睡眠中などの無意識下でも、内肛門括約筋が自動的に収縮して肛門を閉じており、また大脳から外肛門括約筋に収縮の指令が出ているため、便が勝手に漏出することはありません。