アイティーサービス‐かんり【ITサービス管理】

⇒アイ‐ティー‐エス‐エム(ITSM)

アクセス‐かんり【アクセス管理】

⇒アクセス制御

あつりょくかんがた‐げんしろ【圧力管型原子炉】

燃料集合体を圧力管(チャンネル)と呼ばれる細長い管の中に装塡し、その管の中で冷却材を循環させて熱を取り出す仕組みの原子炉。カナダ型重水炉(CANDU炉)、ロシアの黒鉛減速沸騰軽水圧力管型原子炉(...

アプリケーションパフォーマンス‐かんり【アプリケーションパフォーマンス管理】

《application performance management》⇒エー‐ピー‐エム(APM)

アメリカ‐こくりつこうぶんしょきろくかんりきょく【アメリカ国立公文書記録管理局】

⇒ナラ(NARA)

けっかん【血管】

[共通する意味] ★体内の血液が流通する管。[英] blood vessel[使い方]〔血管〕▽血管が切れる▽毛細血管〔血筋〕▽体内の血筋を図示する▽血筋が浮いて見える[使い分け]【1】「血管」...

かんせい【管制】

[共通する意味] ★物事を定め制限すること。[英] control[使い方]〔抑制〕スル▽インフレを抑制する▽抑制のきいた文章〔規制〕スル▽通行を規制する▽自主規制〔統制〕スル▽物価を統制する▽...

かんけん【管見】

[共通する意味] ★知識や考え、意見などが狭くてつまらないものであること。[英] one's point of view[使い方]〔管見〕▽敢(あ)えて管見を述べる▽管見によれば、この種の論文は...

くだ【管】

[共通する意味] ★円筒形で中が空になったもの。[使い方]〔管〕(くだ)▽ガスの管を引く〔管〕(かん)▽ガス管▽水道管〔筒〕▽竹の筒に水を入れる〔パイプ〕▽排水用にパイプを引く▽パイプライン〔チ...

ほかん【保管】

[共通する意味] ★あとのためにとっておくこと。[英] preservation[使い方]〔保存〕スル▽この古文書はよく保存されている〔温存〕スル▽次の試合に備えてレギュラーを温存する〔保管〕ス...

かんきれいそく【管窺蠡測】

見識がきわめて狭いことのたとえ。

しかんたざ【只管打坐】

余念を交えず、ただひたすら座禅すること。▽仏教、特に禅宗の語。「只管」はひたすら、ただ一筋に一つのことに専念すること。「打坐」は座ること、座禅をすること。「打」は助字。「只」は「祇」とも書く。

てれんてくだ【手練手管】

思うままに人を操りだます方法や技術のこと。あの手この手と、巧みに人をだます手段や方法。▽「手練」「手管」は、ともに人をだます手段や技術のこと。同義語を重ねて強調した言葉。もとは遊女が客をだます手段をいう語。

はんげんきゅうかん【繁絃急管】

にぎやかで華麗な音楽。また、楽曲の調べが佳境に入って盛り上がっていくこと。

ようかんきてん【用管窺天】

視野が狭く、見識がないこと。細い管を通して空をのぞくという意。

血液循環と血管の構造

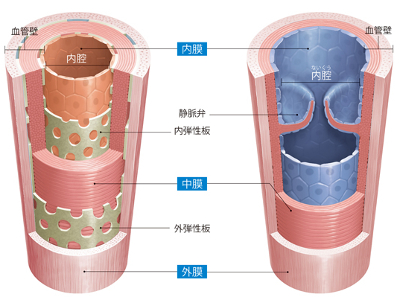

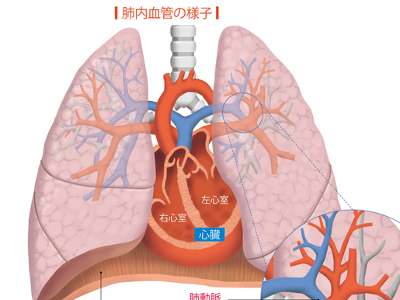

血液循環を構成する2つのルート―。その1つは、心臓の左心室から大動脈に拍出された血液が、中動脈→小動脈→細動脈→微細動脈→毛細血管の順に進んで全身を流れ、微細静脈→細静脈→小静脈→中静脈→上大静脈・下大静脈へと合流を繰り返しながら右心房に戻ってくる「体循環」です。 体循環で血液がからだを一周する時間は、約20秒といわれています。このわずかな時間で、血液は左心室を出発し、からだ中を巡りながら必要な部位でガス交換、すなわち酸素を届け、不要な二酸化炭素を引き取って右心房に戻ってきます。 もう一方のルートは、右心房→右心室→肺動脈を経由して肺に入り、肺静脈を通って左心房に戻ってくる「肺循環」です。このコースは、右心房を出てから3~4秒という短時間で血液が心臓に戻ってきます。 肺循環では、体循環のルートを通って心臓に戻ってきた血液から、二酸化炭素や老廃物などを取り除いて、再度、酸素を多く含んだ新鮮な血液に再生するため、肺のなかでガス交換を行ったのち、心臓へと戻します。 肺循環を終えた血液は左心房、左心室を経由して大動脈から再び体循環のルートへと進みます。 血液は、常に体循環、肺循環を交互に繰り返して体内を循環しているのです。 血管は血液が流れるパイプラインであり、パイプの内側にあたる"内腔"と、パイプの外壁となる"血管壁"からできています。 動脈と静脈では構造的な差異が若干あり、まず動脈は内腔が狭く、内側から、薄い「内膜」、厚い「中膜」、「外膜」の3層の膜が重なる厚い血管壁に囲まれ、弾力性に富んだ構造になっています。 また、太い動脈と細い動脈では、それぞれ役割が異なります。大動脈のように太い動脈は、弾力性に富んで心臓からの強い血流を受け止めて、血流を和らげる役割を担います。俗に"弾性血管"と呼ばれています。 細い動脈は"抵抗血管"とも呼ばれ、心臓からの圧力に抵抗して血液量を調整しています。心臓から送られてきた血液を、どこにどれだけ流すのかを分配します。 一方、静脈は体循環から心臓に戻る血液のラインで、体内の二酸化炭素や老廃物を吸収した血液が流れています。動脈同様に3層の膜で血管壁を形成していますが、内膜、中膜ともに薄く、平滑筋や弾性線維も少ないため、血管壁の弾力が強くありません。 静脈を流れる血液は体内の約75%。血管の数も動脈より多く、太いため、逆流を防ぐために弁がついています。さらに手足の筋肉の動きを"血液の流れをサポートするポンプ"として利用し、ゆるやかなスピードで心臓に血液を戻します。 これら動脈と静脈の間には、直径1mmにも満たない(約1/100mm)毛細血管が無数にあり、両者間を網の目状に走っています。 毛細血管の血管壁は、動脈や静脈に比べて薄く、内皮細胞、基底膜、周皮細胞などからできています。平滑筋はありません。

呼吸器の病気の仕組み(喘息/気管支炎/肺炎/肺気腫/肺がん)

気管支には平滑筋という筋肉が張り巡らされ、肺のすみずみにわたる空気の流れを調節しています。気管支の平滑筋が激しく収縮したり、粘液の分泌が高まるなどして気管支が狭くなると空気がスムーズに流れなくなり、呼吸困難をきたします。このような事態を招く代表的な病気が「気管支喘息」や「急性気管支炎」です。また、「肺炎」や「肺気腫」など、肺胞に異常がある場合も、スムーズな呼吸ができなくなります。 気管支喘息の患者さんの気道(気管や気管支)には、慢性の炎症があり、気道の粘膜が過敏になっています。また、むくんだり、粘液の分泌が増加するなどして気道が狭くなっているところへ、冷気やたばこの煙などの刺激が加わると、気管支の平滑筋が激しく収縮し、呼吸困難に陥ります。 気管支の内面を覆う粘膜には、線毛の生えた粘膜上皮細胞がきれいに並んでいます。粘液の分泌も活発ではなく、血管にもうっ血は生じていません。 ウイルスや細菌に感染して急性の炎症がおきると、気管支の粘膜にむくみが生じ、粘液の分泌も増加します。さらに進行すると粘膜上皮細胞がはがれ落ちて血管のうっ血が生じ、膿のような粘液が出てきます。 肺がんは、肺や気管支などにできる悪性の腫瘍です。肺がんは「小細胞」がんと「非小細胞がん」とに大別され、さらに非小細胞がんは"腺がん""扁平上皮がん""大細胞がん"に分けられます。 いずれも、肺や気管支などの正常な細胞が、がん細胞化して増殖・進行していきます。また、肺には無数の毛細血管が走っているため、肺にできたがんが血液にのって全身に運ばれ、他臓器に転移しやすいのが特徴です。発がんの主な原因は、喫煙、大気汚染、アスベストなどが考えられています。 肺がんのなかで、日本人にもっとも多いのが腺がんです。腺がんは肺の末梢部に発生するがんの一つで、とくに肺を包んでいる膜である胸膜に近い場所に発症しやすいのが特徴です。 また、がんに侵された肺胞はつぶれていきますが、その際につぶれた部分を覆っている胸膜が引っ張られます。そのため、腺がんに侵された肺の組織を肉眼で見てみると、胸膜が引きつれているように見えます。たばこの成分や粉塵がたまって肺胞に沈着した炭粉もがんの病巣中心部に集まっています。 腺がんの次に多い肺がんが扁平上皮がんです。扁平上皮がんは肺門部にある太い気管支に発症することが多いがんです。 肺がんのなかでは比較的症状が早くから現れるのが特徴で、がんが比較的小さなうちから血痰や咳などが現れます。進行や転移もほかの肺がんと比べて遅いといわれています。また、発症には喫煙が大きな要因となっています。 大細胞がんも腺がんと同じ肺の末梢部に多く発症します。肺がん全体の5%にすぎないがんですが、進行・転移のスピードは小細胞がんの次に速く、早期発見が予後を左右します。 扁平上皮がんと同じに肺門部に多くできるのが小細胞がんです。小細胞がんの特徴は肺がんのなかでも非常に増殖のスピードが速く、ほかの部位に転移もしやすいことです。発見段階ではすでに進行していることが多く、手術のみで治癒することが難しく、抗がん剤などの化学療法がメインの治療となります。 長年の多量喫煙や大気汚染などがきっかけで肺胞の壁が破壊されて大きな穴(気腔の拡大)が多発し、肺の弾力性が弱まっていきます。 肺は気道を通じて直接外界に接しているため、病原菌や塵芥など、さまざまな有害物質に侵されやすくなっています。こうした因子により生じる肺の炎症が肺炎です。 気管支肺炎は、空気の通りが悪い末梢の気管支の炎症として始まり、まわりの肺胞へ広がっていきます。肺気腫では呼吸細気管支や肺胞、肺胞のうなど「肺実質」と呼ばれる組織が破壊されます。

呼吸をつかさどる気管・気管支・肺

喉頭から肺へのびる気管は、直径約15mm、長さ約10㎝―。軟骨と筋肉でつくられている管状の器官です。 私たちは、呼吸が止まると生命を維持することができません。そのため空気の通り道となる気管は、管をガードするように気管軟骨というU字形の軟骨が積み重なり、気管が狭まらないよう確保されています。 気管から枝分かれした2本の気管支(主気管支)は、右肺と左肺に分かれ、さらに肺のなかで20回ほど分岐を繰り返して肺のなかに広がっています。 分岐した気管支は先端から末端へ向かって、細気管支、終末気管支、呼吸気管支、肺胞管となり、終点は肺胞がブドウの房のようにつながった形状になっています。 呼吸筋の作用による肺の拡張で、鼻や口から空気を吸い込むと、空気は咽頭で合流し、気管から左右の肺へ運ばれ、最終的に肺胞へ送られます。 途中、気管や気管支の内面の粘膜や線毛が、通過する空気中の異物、細菌などを捕らえます。このように気管や気管支は、空気清浄機のように空気中の異物をろ過しつづけ、清浄な空気を肺へ送るのです。途中で捕らえられた異物や細菌は、咳やくしゃみ、痰と共に口や鼻から排出されます。 肺は脊椎、肋骨、胸骨で囲まれた臓器です。 灰は呼吸を通じて、空気から酸素を体内に取り込むという、大切な役割を担っています。 しかし、肺は自らの力で空気の出し入れはできず、胸壁の拡大・縮小にしたがって空気の吸入・排出を行っています。 また、肺の表面を覆う胸膜という軟らかい膜が、胸壁と肺との間で起こる衝撃を緩和しています。 肺の構成は上葉、中葉、下葉、の3つに分かれた「右肺」、上葉、下葉に分かれた「左肺」の2つで1対になります。 左肺が右肺よりも少し小さいのは、心臓が近くにあるためです。 肺のなかは気管支と心臓からつながる肺動脈、肺静脈がすみずみまでのびていて、それぞれが肺胞に入り込んでいます。 気管支が分岐した呼吸細気管支の末端に、ブドウの房のように複数ある小さな袋が肺胞です。 一つ一つの肺胞の外側には、肺動脈、肺静脈からそれぞれ分岐した肺胞毛細血管が走っていて、この毛細血管内の血液中二酸化炭素と、肺胞内の酸素がガス交換を行っています。 一つひとつの肺胞は微小ですが、左右2つの肺に約6億もの肺胞が広がり、その表面積は60㎡にも及ぶといわれます。 肺には2種類の血管があります。1つは血液ガス交換をするための「機能血管」で、心臓の右心室から出ている肺動脈から肺胞までをつないでいます。ガス交換をしたのちに肺静脈となり、心臓の左心室へつながります。 もう1つは、肺そのものを養っている「栄養血管」です。栄養血管へは直接大動脈から血液が送られ、大静脈へ戻っていきます。 肺の役割は、血液に酸素を送り、血液から二酸化炭素を受け取るという、血液中の"ガス交換"です。 ガス交換を行うのは、気管支の末端とつながる"肺胞"です。 安静時、直径約0.2mmの袋状の肺胞は、壁も非常に薄く、表面を網の目のように走る肺胞毛細血管と肺胞との間で、酸素と二酸化炭素の交換を行います。 このガス交換時、赤血球に含まれるヘモグロビンのはたらきが重要となります。 ヘモグロビンは、血中の酸素が濃いところでは酸素と結合し、薄いところでは酸素を放出します。 また、二酸化炭素が濃いと二酸化炭素と結合し、薄いと放出するはたらきも併せもっています。 全身から肺に戻ってきた二酸化炭素を多く含んだヘモグロビンは、肺のなかで二酸化炭素を放出し、新しい酸素を取り入れて、再び全身へと出ていきます。 そして、酸素を必要とする細胞をみつけると、ヘモグロビンは間質液という組織間液のなかに酸素をうつし、細胞はそこから酸素を受け取ります。 逆に細胞からは間質液中に不要となった二酸化炭素が排出され、それが血液に取り込まれて肺に運ばれていきます。 肺胞内のガス交換を「外呼吸」、全身の細胞とのガス交換を「内呼吸」といいます。 全身から心臓に戻された二酸化炭素を含んだ血液は、肺内で新たな酸素を受け取り、再び勢いよく全身に送り出されていきます。