あい【間】

1 物と物とのあいだ。「—の小門(くぐり)を開けて」〈木下尚江・良人の自白〉 2 ひと続きの時間。あいま。「喜ぶ—は少なくて」〈露伴・日ぐらし物語〉 3 「間駒(あいごま)」の略。 4 「間狂言...

アイエスディービー‐ティー【ISDB-T】

《Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial》日本の地上デジタルテレビ放送の規格。映像圧縮にMPEG-2、搬送波にマルチキャリアの変...

あいおい【相生】

兵庫県南西部、播磨灘(はりまなだ)に面する市。天然の良港に恵まれ、造船工業地として発展。人口3.1万(2010)。

あいさい【愛西】

愛知県西端の市。市域のほとんどが海抜0メートル以下で、西部を木曽川・長良川が天井川として流れる。平成17年(2005)4月に佐屋町、立田村、八開(はちかい)村、佐織町が合併して成立。人口6.5万...

あい‐さつ【挨拶】

[名](スル)《「挨」は押す、「拶」は迫る意で、本来、禅家で門下の僧に押し問答して、その悟りの深浅を試すこと》 1 人に会ったときや別れるときなどに取り交わす礼にかなった動作や言葉。「—を交わす...

相容れない

〔一致しない〕be incompatible ((with));〔調和しない〕be out of harmony ((with));〔反する〕be counter ((to));〔かち合う〕cl...

握手

I〔手を握り合うあいさつ〕a handshake; handshaking握手する shake hands ((with))人に握手を求めるoffer one's hand to a perso...

悪貨

bad money悪貨は良貨を駆逐するBad money drives out good.

歩く

1〔足を使って動く〕walkぶらぶら歩くstrollいばって歩くstrutとぼとぼ歩くtrudgeよちよち歩くtoddle歩かせるmake a person walk/walk ((a dog)...

良い

⇒よい(良い・好い)1〔皮肉に〕いい迷惑をこうむったIt was a real [《米》 royal] nuisance.いい年⇒いいとし(好い年)2〔美しい〕handsome(▼通常男性に用い...

よい【良い】

[共通する意味] ★物事や行為がすぐれていて正しく、好ましい。[英] good[使い方]〔良い〕(形)▽善い行いをする▽天気が良い▽けががなくてよかった▽嘘(うそ)をつくのは良くない▽雨が降りそ...

ゆうれつ【優劣】

[共通する意味] ★適正であるか、適正でないか。[英] right or wrong[使い方]〔良否〕▽品質の良否を見分ける▽性能の良否を問う〔優劣〕▽成績の優劣をつける▽技術の優劣を競う〔是非...

りひ【理非】

[共通する意味] ★適正であるか、適正でないか。[英] right or wrong[使い方]〔良否〕▽品質の良否を見分ける▽性能の良否を問う〔優劣〕▽成績の優劣をつける▽技術の優劣を競う〔是非...

ぜひ【是非】

[共通する意味] ★適正であるか、適正でないか。[英] right or wrong[使い方]〔良否〕▽品質の良否を見分ける▽性能の良否を問う〔優劣〕▽成績の優劣をつける▽技術の優劣を競う〔是非...

ぜんあく【善悪】

[共通する意味] ★適正であるか、適正でないか。[英] right or wrong[使い方]〔良否〕▽品質の良否を見分ける▽性能の良否を問う〔優劣〕▽成績の優劣をつける▽技術の優劣を競う〔是非...

かいろうどうけつ【偕老同穴】

夫婦が仲むつまじく添い遂げること。夫婦の契りがかたく仲むつまじいたとえ。夫婦がともにむつまじく年を重ね、死後は同じ墓に葬られる意から。▽「偕」はともにの意。「穴」は墓の穴の意。

かけいやぼく【家鶏野鶩】

古いものを嫌い遠ざけて、珍しく新しいものを好むたとえ。また、身近なものや良いものを嫌い、遠くにあるものや悪いものを好むたとえ。また、良い筆跡と悪い筆跡のたとえ。家に飼っているにわとりを嫌って、野生のあひるを好む意。▽「野鶩」は野生のあひる。「家鶏」は身近なもの、良いもの、古いもののたとえ。「野鶩」は遠くのよそにあるもの、悪いもの、新しいもののたとえ。「家鶏を厭いとい(賤いやしみ)、野鶩を愛す」の略。また「野鶩」は「野雉やち」(野生のきじ)ともいう。

かんぜんちょうあく【勧善懲悪】

善良な人や善良な行いを奨励して、悪者や悪い行いを懲こらしめること。▽「善ぜんを勧すすめ悪あくを懲こらす」と訓読する。「懲悪勧善ちょうあくかんぜん」ともいう。

せいきんりょうぎょく【精金良玉】

性格が穏やかで純粋なたとえ。すぐれた金属と立派な玉の意から。▽「精金」は混じり気のない金属。「良玉」は美しい玉。「良玉精金りょうぎょくせいきん」ともいう。北宋ほくそうの学者であった程顥ていこうの人柄が、温和で純粋であることを言った言葉。

ふきょうわおん【不協和音】

長二度(ドとレ)や短二度(ミとファ)など、高さの異なる二つ以上の音が同時に響く時、調和せず不快に濁って聞こえる音。心をあわせて仲良くせず、たがいに譲らずきしみを立てることのたとえ。

きたばたけ‐ちかふさ【北畠親房】

[1293〜1354]南北朝時代の公卿・武将。後醍醐天皇の皇子世良(ときなが)親王の養育にあたったが、その死によって出家。宗玄、のち、覚空と号した。建武の中興により、再び出仕。顕家とともに義良(...

ぐさい【救済】

[1282?〜1376?]鎌倉末期・南北朝時代の連歌師。俗称、侍従房・侍公。和歌を冷泉為相(れいぜいためすけ)に、連歌を善阿に学んだ。二条良基と「菟玖波集(つくばしゅう)」を編集、「連歌新式」を...

そうま‐ぎょふう【相馬御風】

[1883〜1950]評論家・詩人・歌人。新潟の生まれ。本名、昌治。「早稲田文学」の編集に参加、また三木露風・野口雨情らと早稲田詩社を興し、自然主義の立場から評論・口語自由詩を発表。晩年は良寛の...

はぎの‐よしゆき【萩野由之】

[1860〜1924]国史・国文学者。佐渡の生まれ。東大教授。和歌文学の近代化を目ざし、和歌改良論を唱えた。著「日本史講話」「日本制度通」「国学和歌改良論」(共著)など。

へんじょう【遍昭/遍照】

[816〜890]平安前期の僧・歌人。六歌仙・三十六歌仙の一人。俗名、良岑宗貞(よしみねのむねさだ)。桓武天皇の孫。良岑安世の子。素性(そせい)の父。仁明天皇に仕えたが、天皇の崩御により出家。京...

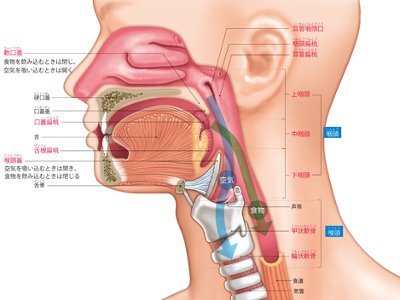

咽頭・喉頭の3つのはたらき

鼻腔、口腔から食道の上端までを咽頭と呼びます。 咽頭は、食物を食道に送る通路と、空気を気管に送る通路が交差する場所です。 咽頭の中ほどにある軟口蓋と、喉頭の上部にある喉頭蓋を使って、鼻腔から運ばれた酸素を気管へ、口腔から運ばれた食物を食道へと、それぞれ振り分けています。 口や鼻から酸素を取り入れる際に侵入する病原菌に対し、その防御機構として、のどにはリンパ球の集合組織である扁桃があります。 扁桃には、咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌根扁桃の4種類があります。俗に"扁桃腺"と呼ばれるのは口蓋扁桃のこと。口を開けたときに喉の奥、両側に見える部分です。 喉頭は、咽頭の下、気管への入り口付近にあり、甲状軟骨、輪状軟骨などの軟骨に囲まれています。 成人男性では、甲状軟骨の一部が突起して首の全面に飛び出しており、"のどぼとけ"と呼ばれています。 哺乳類は喉頭をもちますが、その形状は咽頭のなかに高く飛び出す形で鼻腔の後ろにはまりこんでおり、空気を通すだけのはたらきです。 人間の喉頭は低く、咽頭のなかにわずかに飛び出している形状になっています。そのため、通常、人間の喉頭は咽頭のなかで開いており、食物が通るときだけ喉頭蓋によってふさがれるというしくみになっています。空気と食物の通り道で、その交通整理をするのが喉頭というわけです。 声帯は、喉頭の中央にあるひだ状(声帯ひだ)の器官で、弾力性の高い筋肉からできています。 前方は甲状軟骨、後方は披裂軟骨につながっています。左右の声帯ひだの隙間が声門です。 喉頭筋が声帯を開閉させて、声門が伸縮します。呼吸時には大きく開き、声を出すときにはゆるやかに開閉します。肺から吐き出された空気がゆるやかに開閉される声門を通るとき、声帯に振動を与え、声となって発せられます。 声は、出すときに声帯が振動する数やその大きさにより、高低、大小の違いがあります。 声帯の長さは男性およそ20mmに対し、女性はおよそ16mm。その厚みも若干男性のほうが厚く、女性が薄くなっています。女性のほうが声帯は振動しやすく、高い声になります。思春期以降の男性はのどぼとけができることから、より声帯が長く、厚くなり、振動しにくくなるため、声が低くなります。 声門が閉じて、声帯の振幅が大きいと声は大きく、声門を少し開いて、振幅が小さいと声は小さくなります。 カラオケで熱唱したり、大声で怒鳴ったり……。そんな声の酷使が粘膜の充血をまねきます。 粘膜が充血した状態のまま、さらに大声を張り上げるなどして、声帯に激しい刺激が加わると、粘膜下の血管が傷害されて血腫ができます。 安静にしていれば、血腫が吸収される可能性もありますが、そのまま声帯を酷使し続けるとポリープ(良性腫瘍)になります。 声帯ポリープの症状は、主に声がれですが、同時にのどや発声時の違和感などの症状が出る場合もあります。 治療法としては、一般的には、喉頭顕微鏡下手術(ラリンゴマイクロサージェリー)が用いられますが、手術を希望しない場合や、全身麻酔が不可能な場合は、外来でファイバースコープを用いた摘出術を行います。 手術後は、声帯の傷の安静のため、1週間前後の沈黙期間が必要になります。 予防法としては、声をなるべく使わないようにし、声やのどに違和感があるときは、のどの安静を心がけます。また、お酒やたばこも控えるようにします。 のどを安静にしてから2週間たっても改善されないようなら、耳鼻咽喉科を受診し、喉頭がんなどほかの病気がないか、検査が必要です。

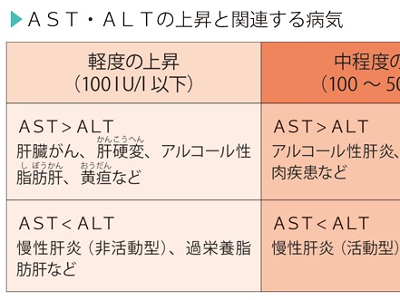

AST・ALT・γ-GTP検査の目的

肝臓・胆道などのトラブルをチェック AST、ALT、γ-GTPは、肝臓病や胆道系の病気を調べるための検査です。これらの検査だけで、肝臓病や胆道系の病気を診断することはできませんが、肝臓に障害があるかどうかを調べる第一段階の検査として、重要な意味をもつ検査です。いずれも採血して、血液中のそれぞれの値を計ります。 ASTは、心筋や肝臓、骨格筋、腎臓などに多く含まれているため、これらの臓器の細胞の障害は、血液中のASTにもすぐに反映されます。また、ALTは、とくに肝細胞の変性や壊死に敏感に反応します。そのため、肝臓病を診断するためには、ASTと肝臓の病変に敏感に反応するALTを必ず併せて調べることが重要になります。 γ-GTPは、肝臓では胆管系に多く分布しており、肝臓に毒性のある薬やアルコールに敏感に反応します。また、γ-GTPは胆道系酵素とも呼ばれており、黄疸の鑑別にも有効で、ASTやALTよりも早く異常値を示すため、スクリーニング(ふるい分け)検査としてよく用いられます。 ASTとALTに異常値が出た場合は、急性肝炎や慢性肝炎、アルコール性肝障害、肝硬変、肝臓がん、閉塞性黄疸などが考えられます。また、甲状腺機能亢進症や貧血などでも、AST・ALTが上昇します。ASTは心筋にも多く含まれているため、ASTの高値では心筋梗塞も疑われます。 ただ、両者の値は、肝細胞がどの程度壊れているかを示すものです。肝細胞の再生能力は非常に強いので、多少基準値から外れていても、壊れた分を再生できればとくに問題はありません。 また、ASTとALTは、両者のバランスを見ることも大切です。通常、ASTとALTはほぼ同じ値を示しますが、病気によってはASTとALTの比が変わってくることがあります。 γ-GTPが上昇する第1の要因は、肝臓の薬物代謝酵素が活性化していることです。 多くの薬は、肝臓のミクロゾームという部分にある薬物代謝酵素によって分解、解毒されます。γ-GTPもこの酵素の一種で、常に分解すべき物質が送り込まれていると、活性が高まり、血液中の値が上昇します。 γ-GTPの上昇にかかわる薬には、睡眠薬や抗けいれん薬のフェニトイン、鎮静薬のフェノバルビタール、糖尿病の薬、副腎皮質ホルモン薬などがあります。 また、アルコールも薬物の一種ですから、大量の飲酒を続けていると、アルコール分解酵素の活性が高まり、これを反映してγ-GTPが上昇します。 γ-GTPが上昇する第2の要因は、胆汁の停滞です。がんや胆石などで毛細胆管が圧迫されると、γ-GTPが上昇します。この傾向はASTやALTも同じなので、三者が同じように高値を示す場合は、胆道系の病気が疑われます。一方、γ-GTPだけが高値を示す場合は、第1の要因であげた薬剤性肝障害やアルコール性肝障害の可能性が高くなります。 AST、ALT、γ-GTPの検査で肝機能低下が疑われるときは、さらに詳しい検査を受けます。 肝臓病の代表ともいえる肝炎は、進行すると肝硬変、さらには肝臓がんへ発展することがあります。 AST、ALT、γ-GTPで「異常なし」の判定を受けた場合でも、大量の飲酒の習慣のある人、血糖値や血中脂質に異常がある人は、要注意です。脂肪肝が潜んでいる可能性がゼロではないからです。 脂肪肝では、とくにγ-GTPが高値を示すのですが、アルコール性肝障害でもγ-GTPが高値にならない人がおり、厚生労働省の調査によると、脂肪肝の患者のうち、γ-GTPが異常値を示したのは全体の3割強にとどまるといった報告もあります。 また本来、非アルコール性の脂肪肝は、肥満による内臓脂肪が原因で、肥満を改善したり、飲酒を制限することで回復する良性の病気です。 しかし、この脂肪肝の一部には、肝硬変に移行し、肝がんを合併する悪性のものがあります。これを非アルコール性脂肪肝炎といいます。

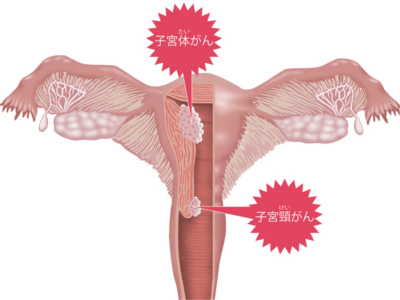

女性生殖器の病気の仕組み(子宮内膜症/子宮筋腫/子宮がん)

子宮は全長約7㎝、最大幅約4㎝、西洋なしを逆さにしたような臓器です。上3分の2を「子宮体部」といい、下3分の1を「子宮頸部」といいます。 子宮がんは、女性生殖器では、もっとも多くみられるがんです。子宮体部のがんである「子宮体がん」と子宮頸部の「子宮頸がん」の2種類があります。 また、子宮の壁は、内面を覆う「子宮内膜」とその下の「筋肉の層(筋層)」、さらに子宮の外側を覆う「漿膜(しょうまく)」からなります。「子宮筋腫」や「子宮内膜症」は、30歳代前後の女性によくみられる病気です。 本来、子宮の内面を覆っている子宮内膜が、ほかの場所で発生・増殖する病気を「子宮内膜症」といいます。異常な内膜は、子宮の筋層に発生する場合と子宮の外に発生する場合があります。前者は「子宮腺筋症」と呼ばれます。後者のタイプでは、卵巣、卵管、ダグラス窩(子宮と直腸の間のくぼみ)など子宮に近い部位で発生することが多いのですが、まれに肺やへそなど遠い場所に発生することもあります。 子宮の筋層から発生する良性の腫瘍が「子宮筋腫」です。子宮筋腫は筋腫の発育方向によって①「粘膜下筋腫」(子宮内膜に向かってできる)、②「漿膜(しょうまく)下筋腫」(漿膜に向かってできる)、③「壁内筋腫」(子宮筋層内にとどまる)に分類されます。また、①と②では、きのこのように茎をもった「有茎(ゆうけい)筋腫」というタイプもあります。さらに、「有茎粘膜下筋腫」(①でかつ有茎筋腫)が膣内に脱出したものは、「筋腫分娩」といいます。 子宮体部の内面を覆う子宮内膜から発生する悪性腫瘍です。女性ホルモン(エストロゲン)が、細胞のがん化に関与している種類と、関与していない種類があると考えられています。 子宮頸部に発生する悪性腫瘍で、とくに外子宮口付近に発生することが多いとされています。ヒトパピローマウイルス感染の関与が指摘されています。