きぎょうねんきん‐れんごうかい【企業年金連合会】

平成16年(2004)厚生年金保険法改正に伴って、平成17年(2005)に厚生年金基金連合会を改組して名称を変更した法人組織。年金給付を行うための保有資産の安全で効率的な運用を行いながら、厚生年...

しき‐でん【職田】

律令制で、中央の大納言以上および国司・郡司・大宰府官人などの地方官に官職に応じて支給された田。大宝令では在外諸司のものは公廨田(くがいでん)といったが、養老令ではすべて職田といった。原則として不...

ジェンダー【gender】

1 文法で、名詞や活用語の男性・女性・中性といった分類。→性 3 2 社会的・文化的に形成される男女の差異。男らしさ、女らしさといった言葉で表現されるもので、生物上の雌雄を示すセックスと区別され...

3 2 社会的・文化的に形成される男女の差異。男らしさ、女らしさといった言葉で表現されるもので、生物上の雌雄を示すセックスと区別され...

こっけん‐の‐さいこうきかん【国権の最高機関】

立法・行政・司法といった国家権力を担う機関のうち、最も重要な機関。国会のこと。 [補説]日本国憲法第41条に「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」とある。「最高機関」の意味...

だいたいふかのう‐せい【代替不可能性】

他のものと置き換えられないこと。唯一無二のかけがえのない存在であること。交換不可能性。単独性。 [補説]社会はそれを構成する個人が代替可能な役割を担うことで成立している。しかし、例えば親しい友人...

有らず

彼は黙って皆の話を聞いていたが,心ここにあらずといった様子だったThough he listened to them quietly, he didn't seem to be paying m...

傷み分け

I〔相撲などの〕a draw because of an injury (to one of the wrestlers in a sumo [judo] match)II〔紛争などの〕この問題...

今

1〔現在〕now今,ちょうど6時だIt's just six o'clock (now).今流行の髪型a hairstyle now in fashionこれが今話題の省エネルギー冷房装置ですT...

奪い合う

⇒そうだつ(争奪)私の毎日の運動といったら電車の座席の奪い合いをすることであるMy daily exercise is scrambling for a train seat.選手たちはボールを...

飾り物

I〔装飾品〕an ornament; a decorationII〔名目だけのもの〕a figurehead; a dummy社長はただの飾り物さThe president of our com...

という

[共通する意味] ★同格・内容説明を表わす。[使い方]〔という〕▽結婚という最も決断を必要とする問題▽今度の決定に賛成できないという人は遠慮なく言ってほしい▽彼の奇行には近所の人も迷惑していると...

との

[共通する意味] ★同格・内容説明を表わす。[使い方]〔という〕▽結婚という最も決断を必要とする問題▽今度の決定に賛成できないという人は遠慮なく言ってほしい▽彼の奇行には近所の人も迷惑していると...

といった

[共通する意味] ★同格・内容説明を表わす。[使い方]〔という〕▽結婚という最も決断を必要とする問題▽今度の決定に賛成できないという人は遠慮なく言ってほしい▽彼の奇行には近所の人も迷惑していると...

といったら

[共通する意味] ★期待はずれ・驚き・感嘆を表わす。[使い方]〔とは〕▽(1)あれほど固く決心したのに、またまた酒の誘惑に負けてしまうとは▽(2)うちの子の成績が学年で一番(だ)とは!▽(3)こ...

といったら

[共通する意味] ★ある事柄を話題とし、主題とすることを表わす。[使い方]〔といえば〕▽台風といえば、伊勢湾台風の恐ろしさを今でも思い出す▽この店は味はいいが、料金が高いことが不満といえば不満だ...

あんのんぶじ【安穏無事】

変事もなく、穏やかで安らかなさま。社会や暮らしなどの穏やかな様子をいう。▽「安穏」は穏やかな様子。「穏」は「おん」とも読む。

かんこつだったい【換骨奪胎】

古人の詩文の表現や発想などを基にしながら、これに創意を加えて、自分独自の作品とすること。他人の詩文、また表現や着想などをうまく取り入れて自分のものを作り出すこと。骨を取り換え胎盤を奪い取って、自分のものとする意から。▽もと、「換骨」は凡骨を取り去って仙骨に取り替える、「奪胎」は胎盤を奪い生まれ変わらせる意で、修練をして根本から仙人に生まれ変わることをいう道家の語。転じて、詩文の創作法として「換骨」は、古人の詩文の意味を変えないで字句を変えること。「奪胎」は古人の詩文の内容・主意を取って作りかえること。今では、他人の作品の一部を作りかえて、新しいもののように見せかける意に用いられることもある。「奪胎換骨だったいかんこつ」ともいい、「奪」は「脱」とも書く。「骨ほねを換かえ胎たいを奪うばう」と訓読する。

かんだんきほう【寒煖饑飽】

寒さ、暖かさ、飢え、満腹といった日常生活の苦しみや楽しみのこと。苦楽と同意。▽「寒煖」は寒さと暖かさ。「饑飽」は飢えることと満腹になること。貧乏と裕福。「煖」は「暖」とも書く。

ごりんじっき【五倫十起】

中国後漢ごかんの第五倫だいごりんは清廉公平で知られていたが、ある時、人からあなたのような方でも私心があるのかと聞かれ、兄の子の病気には一晩に十回も起きて見舞っても家に帰れば安眠できたが、わが子の病気には見舞いには行かなくても心配で夜眠れない、これこそ私心ある証拠であるといった故事。▽「五倫」は人の名で、後漢の第五倫。「十起」は十たび起きること。『蒙求もうぎゅう』の一句。

とうかせいせい【冬夏青青】

節操が堅く、常に変わらないことのたとえ。松やこのてがしわといった常緑樹は、色を変えることなく冬も夏も青々と茂っていることから。

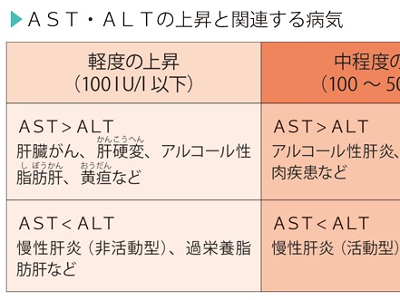

AST・ALT・γ-GTP検査の目的

肝臓・胆道などのトラブルをチェック AST、ALT、γ-GTPは、肝臓病や胆道系の病気を調べるための検査です。これらの検査だけで、肝臓病や胆道系の病気を診断することはできませんが、肝臓に障害があるかどうかを調べる第一段階の検査として、重要な意味をもつ検査です。いずれも採血して、血液中のそれぞれの値を計ります。 ASTは、心筋や肝臓、骨格筋、腎臓などに多く含まれているため、これらの臓器の細胞の障害は、血液中のASTにもすぐに反映されます。また、ALTは、とくに肝細胞の変性や壊死に敏感に反応します。そのため、肝臓病を診断するためには、ASTと肝臓の病変に敏感に反応するALTを必ず併せて調べることが重要になります。 γ-GTPは、肝臓では胆管系に多く分布しており、肝臓に毒性のある薬やアルコールに敏感に反応します。また、γ-GTPは胆道系酵素とも呼ばれており、黄疸の鑑別にも有効で、ASTやALTよりも早く異常値を示すため、スクリーニング(ふるい分け)検査としてよく用いられます。 ASTとALTに異常値が出た場合は、急性肝炎や慢性肝炎、アルコール性肝障害、肝硬変、肝臓がん、閉塞性黄疸などが考えられます。また、甲状腺機能亢進症や貧血などでも、AST・ALTが上昇します。ASTは心筋にも多く含まれているため、ASTの高値では心筋梗塞も疑われます。 ただ、両者の値は、肝細胞がどの程度壊れているかを示すものです。肝細胞の再生能力は非常に強いので、多少基準値から外れていても、壊れた分を再生できればとくに問題はありません。 また、ASTとALTは、両者のバランスを見ることも大切です。通常、ASTとALTはほぼ同じ値を示しますが、病気によってはASTとALTの比が変わってくることがあります。 γ-GTPが上昇する第1の要因は、肝臓の薬物代謝酵素が活性化していることです。 多くの薬は、肝臓のミクロゾームという部分にある薬物代謝酵素によって分解、解毒されます。γ-GTPもこの酵素の一種で、常に分解すべき物質が送り込まれていると、活性が高まり、血液中の値が上昇します。 γ-GTPの上昇にかかわる薬には、睡眠薬や抗けいれん薬のフェニトイン、鎮静薬のフェノバルビタール、糖尿病の薬、副腎皮質ホルモン薬などがあります。 また、アルコールも薬物の一種ですから、大量の飲酒を続けていると、アルコール分解酵素の活性が高まり、これを反映してγ-GTPが上昇します。 γ-GTPが上昇する第2の要因は、胆汁の停滞です。がんや胆石などで毛細胆管が圧迫されると、γ-GTPが上昇します。この傾向はASTやALTも同じなので、三者が同じように高値を示す場合は、胆道系の病気が疑われます。一方、γ-GTPだけが高値を示す場合は、第1の要因であげた薬剤性肝障害やアルコール性肝障害の可能性が高くなります。 AST、ALT、γ-GTPの検査で肝機能低下が疑われるときは、さらに詳しい検査を受けます。 肝臓病の代表ともいえる肝炎は、進行すると肝硬変、さらには肝臓がんへ発展することがあります。 AST、ALT、γ-GTPで「異常なし」の判定を受けた場合でも、大量の飲酒の習慣のある人、血糖値や血中脂質に異常がある人は、要注意です。脂肪肝が潜んでいる可能性がゼロではないからです。 脂肪肝では、とくにγ-GTPが高値を示すのですが、アルコール性肝障害でもγ-GTPが高値にならない人がおり、厚生労働省の調査によると、脂肪肝の患者のうち、γ-GTPが異常値を示したのは全体の3割強にとどまるといった報告もあります。 また本来、非アルコール性の脂肪肝は、肥満による内臓脂肪が原因で、肥満を改善したり、飲酒を制限することで回復する良性の病気です。 しかし、この脂肪肝の一部には、肝硬変に移行し、肝がんを合併する悪性のものがあります。これを非アルコール性脂肪肝炎といいます。

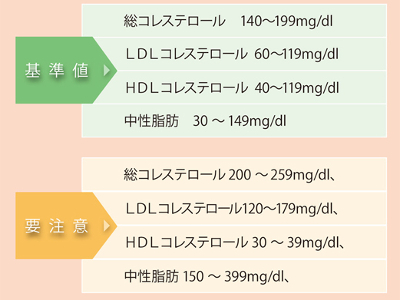

血中脂質検査の目的

脂質異常症(高脂血症)の有無をチェック 血液検査によって、血液中の「総コレステロール」「中性脂肪」「LDLコレステロール」「HDLコレステロール」を測定し、脂質異常症の有無を調べます。脂質異常症は、LDLコレステロールが過剰になる「高LDLコレステロール血症」、HDLコレステロールが少なすぎる「低HDLコレステロール血症」、中性脂肪が過剰になる「高中性脂肪血症」の3つに分類されます。 血中脂質が基準値から外れるもっとも大きな要因は、やはり生活習慣にあるといえます。高カロリーの食事、コレステール・脂肪・糖分を多く含む食品の食べ過ぎやアルコールの飲み過ぎは、コレステロールや中性脂肪を増加させます。また、運動不足は脂質の代謝能力を低下させ、中性脂肪の蓄積につながります。さらに、喫煙はHDLコレステロールを減らして、LDLコレステロールを優位にするといわれています。 そのほかの要因としては、ほかの病気が原因で、二次的に脂質異常を来す場合です。脂質異常の原因となる病気には、甲状腺機能低下症、糖尿病、クッシング症候群、ネフローゼ症候群、尿毒症、原発性胆汁性肝硬変、閉塞性黄疸、膠原病などがあげられます。また、遺伝性の高コレステロール血症や高中性脂肪血症もあります。 服用中の薬が原因で脂質異常症になることもあります。なかでも服用者がとくに多いのが高血圧に用いられる降圧薬です。そのほかにも、副腎皮質ホルモン薬、向精神薬、女性では経口避妊薬(ピル)や、更年期障害などに用いられる女性ホルモン薬などが原因となります。 高LDLコレステロール血症、低HDLコレステロール血症、高中性脂肪血症といった脂質異常は、動脈硬化を促進して、脳卒中や心臓病のリスクを高めます。 LDLそのものは、全身に必要なコレステロールを供給するという重要な役目を担っており、決して悪玉ではありません。しかし、血液中のLDLが過剰になると、LDLは動脈の内膜の傷から内部に侵入し、動脈壁に蓄積していきます。結果、動脈壁は厚く硬くなり、粥状動脈硬化が進んで行くのです。 一方、HDLは余分なコレステロールを回収してくれるので、動脈硬化を抑制します。しかし、HDLが少ないと、余分なコレステロールが十分に回収されず、たまったままになります。つまり、LDLとHDLのバランスがとれていれば、動脈硬化にはなりにくく、両者のバランスが崩れてLDLが優位になると、動脈硬化を促進してしまうということです。 また、中性脂肪が過剰になると、それに反比例するように、HDLが減ることがわかっています。さらに、中性脂肪が高くなると、LDLが小型化したLDL、「スモール・デンス・LDL」が増加します。小型化したLDLは、もっているコレステロールは少なくなるものの、動脈壁に侵入しやすくなっています。このことから、小型化したLDLは"超悪玉コレステロール"とも呼ばれており、通常のLDLよりもさらに質が悪くなっているということです。また、同じコレステロール量でも、小型化したLDLをもっている人は、心筋梗塞に3倍かかりやすいといわれています。 動脈硬化に直接悪影響を及ぼすのはLDLですが、中性脂肪も間接的に動脈硬化促進に働きます。また、HDLは低下することでLDLを野放しにし、動脈硬化を間接的に促進します。

さまざまなホルモンのはたらき

甲状腺ホルモン 全身の細胞の活性化を促進する作用があります。主なはたらきは、以下の8つです。 ①基礎代謝と熱産生を上げて体温を上昇させる。 ②心拍数を上げて血圧を上昇させる。 ③交感神経のはたらきを高め、アドレナリン分泌を増加させる。 ④精神機能を高め、興奮した状態をつくり出す。 ⑤食後血糖を上昇させる。 ⑥血液中のコレステロール濃度を下げる。 ⑦成長ホルモンの合成を高めるとともに、作用を増強する。 ⑧成長期の中枢神経細胞の分化・成熟を促すなど。 カルシトニン 血液中のカルシウム濃度が増加することで分泌が促されます。血液中のカルシウムを骨に移動させて、骨の形成を促進します。 副甲状腺ホルモンは、骨のカルシウムを血液中に放出させるとともに、腎臓から尿へのカルシウムの排泄を抑制して、血液中のカルシウム濃度を高めます。また、腎臓でのビタミンDの活性化を促進することで、間接的に消化管からのカルシウム吸収を促します。 腎臓でつくられるエリスロポエチンは、アミノ酸165個からなるホルモンで、骨髄に作用し、赤血球の増殖・成熟を刺激します。 心臓からは、心房性ナトリウム利尿ホルモンが分泌され、高血圧などの心臓負担を和らげています。 胃から分泌されるグレリンは摂食亢進、成長ホルモン分泌促進、インスリン分泌抑制作用をもっています。 ガストリンは胃酸の分泌を促進します。 コレシストキニンは胆のうの収縮促進や腸管の運動を刺激します。 セクレチンはすい臓から水分と重炭酸の分泌の促進、胆汁分泌の促進、胃酸分泌と消化管運動の抑制をします。 副腎皮質ホルモン アルドステロン(ミネラルコルチコイド)は、腎臓から尿に排泄されるナトリウムを制限して、血中のナトリウム濃度を高めて血圧を上昇させ、水分の体内貯留を促進します。 コルチゾール(糖質コルチコイド)は、血液中のブドウ糖の供給を増加させる糖代謝作用です。またストレスを受けたり、感染がおこったときなどに大量に分泌されます。 デヒドロエピアンドロステロン(DHEA・副腎性性ホルモン)は、副腎皮質でつくられる男性ホルモンです。女性では、これがさらに女性ホルモンに変わります。性ホルモンは主に精巣や卵巣からつくられますが、副腎でもつくられています。 副腎髄質ホルモン アドレナリンとノルアドレナリンは、カテコールアミンと呼ばれるホルモンです。ともに突然の危機や非常時に直面したときなどに、交感神経の緊張により分泌が刺激されて、事態に対処するよう生体機能をコントロールするはたらきがあります。 すい臓にはランゲルハンス島と呼ばれる細胞の集合体が無数に散らばっており、インスリンやグルカゴンといったホルモンを分泌する内分泌腺として働いています。 グルカゴンは、肝臓内のグリコーゲンを分解、ブドウ糖の生産を促します。 インスリンは血液中の血糖値が過度に上昇するのを抑え、逆にグルカゴンは血糖値が下がり過ぎないように働きます。 男性は、黄体形成ホルモンが下垂体から分泌され、テストステロンを精巣の間質細胞が分泌します。このテストステロンの作用により、思春期に性器の成熟、声変わり、ひげが生えるなどの変化がおこります。卵胞刺激ホルモンから精子がつくられます。 女性は、卵胞や黄体が卵巣で発達し、生殖に必要なエストロゲン(卵胞ホルモン)、プロゲステロン(黄体ホルモン)が分泌されます。