アイアールじしゅく‐きかん【IR自粛期間】

《IRは、investor relationsの略》⇒沈黙期間2

アイ‐エル【IL】

《injured list》米国メジャーリーグで、故障者リストのこと。けがや病気などをした選手を登録する名簿で、15日間と60日間の2種類がある。登録された選手は、その期間中は試合に出場できない...

アイデアソン【ideathon】

《idea(アイデア)+marathon(マラソン)からの造語》一定期間、特定のテーマについてチームごとにアイデアを出し合い、共同作業で問題解決を図る催し。期間はふつう数時間から数日程度。→ハッカソン

アイルロイヤル‐こくりつこうえん【アイルロイヤル国立公園】

《Isle Royale National Park》米国ミシガン州北部にある国立公園。1940年設置。スペリオル湖上の大小約200の島々からなる。最大の島アイルロイヤルは深い森林に覆われ、多く...

アカウント‐ポリシー【account policy】

コンピューターなどのアカウントに関する規約。パスワードの有効期間やロックアウトになるまでの回数などを定めたもの。ふつうパスワードポリシーも含まれる。

間

1〔二つの物・場所にはさまれた部分〕between間にテニスコートのある二つの建物two buildings with a tennis court 「in between [between t...

明ける

1〔新しい年になる〕年が明けたA new year has begun.明けましておめでとうございますHappy New Year!2〔朝になる〕5時に夜が明けるThe day breaks [...

一期

1〔一期間〕a [one] term;〔半年一期〕a half-year;〔3か月一期〕a quarter彼はもう一期つとめることになっているHe is to be in office for ...

一定

一定の 〔確定した〕fixed, definite;〔規定の〕set;〔一様の〕uniform;〔規則的な〕regular一定の目的a definite [fixed] objective [p...

いっていの【一定の】

〔確定した〕fixed, definite;〔規定の〕set;〔一様の〕uniform;〔規則的な〕regular一定の目的a definite [fixed] objective [purp...

きかん【期間】

[共通する意味] ★取り決められた、一定の時点から時点までの間。[英] a period[使い方]〔期間〕▽期間を限る▽一定の期間を置く▽冷却期間〔期〕▽再会の期▽期を誤る▽青年期▽第一期〔周期...

き【期】

[共通する意味] ★取り決められた、一定の時点から時点までの間。[英] a period[使い方]〔期間〕▽期間を限る▽一定の期間を置く▽冷却期間〔期〕▽再会の期▽期を誤る▽青年期▽第一期〔周期...

しゅうき【周期】

[共通する意味] ★取り決められた、一定の時点から時点までの間。[英] a period[使い方]〔期間〕▽期間を限る▽一定の期間を置く▽冷却期間〔期〕▽再会の期▽期を誤る▽青年期▽第一期〔周期...

ようき【陽気】

[共通する意味] ★晴雨、気温、湿度、風速などから知覚される、大気や大気中の物理的変化の状態一般。[英] climate; weather[使い方]〔気候〕▽気候がおだやかだ▽暖かくて雨の多い気...

てんこう【天候】

[共通する意味] ★晴雨、気温、湿度、風速などから知覚される、大気や大気中の物理的変化の状態一般。[英] climate; weather[使い方]〔気候〕▽気候がおだやかだ▽暖かくて雨の多い気...

いっちょういっせき【一朝一夕】

きわめてわずかな期間、非常に短い時間のたとえ。ひと朝とひと晩の意から。▽「一朝一夕には…できない」のように、下に打ち消し表現を伴うことが多い。

こうじつびきゅう【曠日弥久】

むなしく日月を費やして、久しきにわたること。また、むだに時間を過ごして事を長引かせること。▽「曠日」は多くの月日を経ること。また、むだに月日を過ごすこと。「弥久」は長い時間を経ること。「弥」はわたる、時間を経る意。「日ひを曠むなしくして久ひさしきに弥わたる」と訓読する。

しっこうゆうよ【執行猶予】

法律で、刑の判決を受けた者に対し、一定期間(=一年以上五年以下)その刑の執行をのばし、その期間を事故なく過ごしたときは刑の言い渡しはなかったものとする制度。

しふくゆうひ【雌伏雄飛】

人に付き従い、低い地位に甘んじていることと、盛んに活躍すること。また、将来を期して人の下に従い、低い地位に甘んじ、やがては大いに羽ばたき活躍すること。▽「雌伏」は雌鳥が雄鳥に従い伏す意。転じて、人に付き従うこと。低い地位に辛抱していること。「雄飛」は雄鳥が飛ぶように、盛んに活躍すること。

じゅうねんひとむかし【十年一昔】

世の中の移り変わりが激しいことのたとえ。十年という年月を区切りとして、それ以前は昔のように思われるということ。

とうしゅうさい‐しゃらく【東洲斎写楽】

江戸後期の浮世絵師。東洲斎は号。徳島藩主蜂須賀氏のお抱え能役者といわれるが不明。役者似顔絵や相撲絵を描いたが、特に役者の個性豊かな顔を誇張的な描写で表し、大首絵に本領を発揮。現存する約140点の...

プミポン【Bhumibol Adulyadej】

[1927〜2016]タイのバンコク朝第9代の王、ラーマ9世の通称。在位1946〜2016。国内の政治的混乱を調停役として収拾し、また、農村振興のための王室プロジェクトを行うなど、多くの国民の信...

やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】

[1863〜1930]病理学者。信州上田の生まれ。東大教授。大正4年(1915)、ウサギの耳に長期間コールタールを塗布し癌を発生させることに初めて成功。また、日本病理学会を創立。著「胃癌発生論」など。

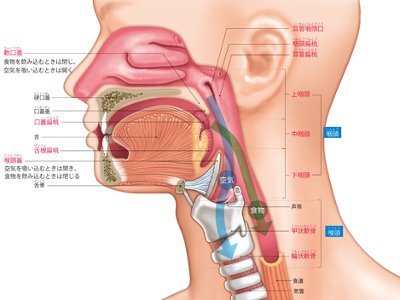

咽頭・喉頭の3つのはたらき

鼻腔、口腔から食道の上端までを咽頭と呼びます。 咽頭は、食物を食道に送る通路と、空気を気管に送る通路が交差する場所です。 咽頭の中ほどにある軟口蓋と、喉頭の上部にある喉頭蓋を使って、鼻腔から運ばれた酸素を気管へ、口腔から運ばれた食物を食道へと、それぞれ振り分けています。 口や鼻から酸素を取り入れる際に侵入する病原菌に対し、その防御機構として、のどにはリンパ球の集合組織である扁桃があります。 扁桃には、咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌根扁桃の4種類があります。俗に"扁桃腺"と呼ばれるのは口蓋扁桃のこと。口を開けたときに喉の奥、両側に見える部分です。 喉頭は、咽頭の下、気管への入り口付近にあり、甲状軟骨、輪状軟骨などの軟骨に囲まれています。 成人男性では、甲状軟骨の一部が突起して首の全面に飛び出しており、"のどぼとけ"と呼ばれています。 哺乳類は喉頭をもちますが、その形状は咽頭のなかに高く飛び出す形で鼻腔の後ろにはまりこんでおり、空気を通すだけのはたらきです。 人間の喉頭は低く、咽頭のなかにわずかに飛び出している形状になっています。そのため、通常、人間の喉頭は咽頭のなかで開いており、食物が通るときだけ喉頭蓋によってふさがれるというしくみになっています。空気と食物の通り道で、その交通整理をするのが喉頭というわけです。 声帯は、喉頭の中央にあるひだ状(声帯ひだ)の器官で、弾力性の高い筋肉からできています。 前方は甲状軟骨、後方は披裂軟骨につながっています。左右の声帯ひだの隙間が声門です。 喉頭筋が声帯を開閉させて、声門が伸縮します。呼吸時には大きく開き、声を出すときにはゆるやかに開閉します。肺から吐き出された空気がゆるやかに開閉される声門を通るとき、声帯に振動を与え、声となって発せられます。 声は、出すときに声帯が振動する数やその大きさにより、高低、大小の違いがあります。 声帯の長さは男性およそ20mmに対し、女性はおよそ16mm。その厚みも若干男性のほうが厚く、女性が薄くなっています。女性のほうが声帯は振動しやすく、高い声になります。思春期以降の男性はのどぼとけができることから、より声帯が長く、厚くなり、振動しにくくなるため、声が低くなります。 声門が閉じて、声帯の振幅が大きいと声は大きく、声門を少し開いて、振幅が小さいと声は小さくなります。 カラオケで熱唱したり、大声で怒鳴ったり……。そんな声の酷使が粘膜の充血をまねきます。 粘膜が充血した状態のまま、さらに大声を張り上げるなどして、声帯に激しい刺激が加わると、粘膜下の血管が傷害されて血腫ができます。 安静にしていれば、血腫が吸収される可能性もありますが、そのまま声帯を酷使し続けるとポリープ(良性腫瘍)になります。 声帯ポリープの症状は、主に声がれですが、同時にのどや発声時の違和感などの症状が出る場合もあります。 治療法としては、一般的には、喉頭顕微鏡下手術(ラリンゴマイクロサージェリー)が用いられますが、手術を希望しない場合や、全身麻酔が不可能な場合は、外来でファイバースコープを用いた摘出術を行います。 手術後は、声帯の傷の安静のため、1週間前後の沈黙期間が必要になります。 予防法としては、声をなるべく使わないようにし、声やのどに違和感があるときは、のどの安静を心がけます。また、お酒やたばこも控えるようにします。 のどを安静にしてから2週間たっても改善されないようなら、耳鼻咽喉科を受診し、喉頭がんなどほかの病気がないか、検査が必要です。

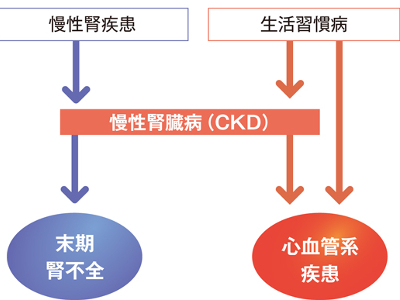

クレアチニン検査の目的

腎機能低下の有無をチェック 血液中のクレアチニンの測定は、腎機能の低下を調べるために重要な検査の一つです。 クレアチニンの尿への排泄が障害されると、血液中のクレアチニンが上昇します。 クレアチニンが高値になるということは、腎臓の排泄機能が低下しているということです。 検査値が高ければ高いほど、腎臓の障害の程度も高いことを示します。 クレアチニンは採血するだけで測定できる簡便な検査なので、腎機能や腎糸球体機能のスクリーニング検査としてよく用いられます。 ただし、高齢者や筋ジストロフィー、長期間病気で休んでいる人などで筋肉量が落ちていると、腎機能が低下していてもクレアチニンが基準値範囲内になることがあります。 また、初期の腎機能低下の場合は、血中クレアチニン値だけでは不十分です。 診断にあたっては、腎糸球体機能をよりくわしく調べるクレアチニン・クリアランスを行います。 クレアチニンは筋肉量に比例するため、男性は女性に比べてやや高めの数値となります。 男性で1.1~1.2mg/dl、女性で0.8~0.9mg/dlになると経過観察が必要とされ、男性で1.3mg/dl、女性で1.0mg/dlを超えると、精密検査または治療を要します。 クレアチニンが基準値を超えて高値になる場合は、急性腎炎、慢性腎炎や糖尿病腎症など腎実質障害が疑われます。 そのほかにも、前立腺肥大や腎結石、腎盂腎炎などによる尿路閉塞性疾患、尿管結腸吻合、火傷や脱水などで血液が濃縮されたときに高値を示します。 一方、尿崩症、妊娠、筋ジストロフィーなどでは、基準値を下回る低値になります。 腎臓病で定期的に透析を受けている患者は年々増加する傾向にあり、今やその数は29万人以上にものぼっています。 原因を疾患別に見てみると、もっとも多いのは糖尿病性腎症と慢性糸球体腎炎で、この2つの疾患で全体の7割以上を占めています。そのほかにも、慢性腎盂腎炎や腎硬化症などの患者が透析を受けています。 透析とは、腎不全に陥り機能が低下した腎臓の代わりに、血液中の老廃物を除去する療法です。1回の治療に3~5時間を要し、1週間に2~3回の治療を受けなければなりません。 腎不全とは、腎機能が正常の30%以下に低下した状態をいい、数時間から数日で発症する"急性腎不全"と、数カ月から数年かけてゆっくり進行する"慢性腎不全"があります。 慢性腎不全は、慢性腎炎や糖尿病性腎症、慢性腎盂腎炎などが進行しておこります。 慢性腎炎や糖尿病腎症で障害された腎機能は、元に戻ることはなく、治療は病気の進行を遅らせることを目的に行われます。 しかし、腎機能が正常の10%以下になると、透析治療を余儀なくされます。 近年は、生活習慣病が背景となって腎機能の低下が持続する慢性腎臓病(CKD:ChronicKidneyDisease)が増えています。 糖尿病や高血圧、肥満、脂質異常症、高尿酸血症などの生活習慣は、脳血管や心血管だけでなく、腎臓や腎臓の血管にも負担をかけます。

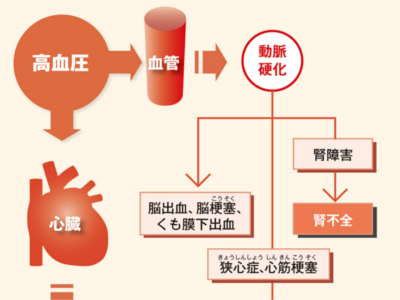

血圧検査の目的

高血圧の有無をチェック 血圧検査は、高血圧の有無や高血圧をもたらす病気を調べるための検査です。心臓がもっとも強いポンプ力で血液を送り出す"収縮期"の血圧と、心臓、静脈から血液を戻す"拡張期"の血圧を測定します。 医療機関の血圧測定では、正確な数値が得られる「水銀血圧計」を用いて、上腕動脈の血圧を測定します。 上腕動脈は心臓に近く、心臓に直結する大動脈起始部の血圧が反映されるため、心臓の状態を知る重要な手がかりになるからです。 実際の検査では、上腕部にカフ(駆血帯)を巻き、カフに空気を送って締め付け、空気を抜きながら測定します。 血圧は"心拍出量"と"血管抵抗"によって決められます。 たとえば、激しい運動をしているときは、心臓は心拍数を上げて大量の血液を送り出すため、血圧が上昇します。 また、気温が低いときや精神的に緊張したときなどは、末梢血管が収縮し、血管の抵抗性が高まるため、心臓は強い圧力で血液を送り出します。結果、やはり血圧は上昇します。 逆に、睡眠中やリラックスしているときは、それほどたくさんの血液を必要としませんから、心拍数も血圧も下がっています。 こうした心臓のはたらきや血圧は、自律神経によって自動的に調節されています。運動時や興奮状態にあるときは、交感神経が優位に働き、血圧が上がります。一方、安静時には副交感神経が優位となり、血圧は下がります。 日内変動 血圧は1日のなかで数値が変動します。 一般的には起床時に大きく上昇し、昼食時にピークとなります。夕方以降はゆるやかに低下し、睡眠時はもっとも低い状態で安定します。 日常の動作、行動、生活習慣など 血圧は食事、入浴、排泄、運動時などのほか、ストレスや喜怒哀楽などの興奮状態のときに上昇します。また、喫煙や飲酒などの生活習慣も、血圧を上昇させる大きな要因となります。 環境 血圧は、寒暖の差が激しいとき(10度以上の温度差)、季節の変わり目、冬の寒さなどのストレスによって上昇します。季節では、春から夏にかけては比較的低く、秋から冬にかけて高くなります。 ほかの病気との関連 血圧は脂質異常症、糖尿病、高尿酸血症、肥満、腎臓病、ホルモンの病気などと深い関連があります。 正常範囲を超えた血圧を長期間放置していると、血圧の負担のかかる血管や臓器が障害され、さまざまな合併症がおこってきます。 合併症をもたらす代表は、動脈硬化です。動脈硬化が進行すると、とくに脳、心臓、腎臓に深刻な合併症を引き起こします。 脳の血管の動脈硬化が進むと、脳出血や脳梗塞、くも膜下出血などの危険が高まります。また、心臓では、狭心症や心筋梗塞をおこしやすくなります。 いずれも命にかかわる重大な病気です。また、腎臓の細動脈や糸球体が硬化する腎硬化症では、腎機能の低下から腎不全に至ることもあります。 日本高血圧学会では、収縮期血圧140mmHg以上、拡張期血圧90mmHg以上を高血圧とし、治療の対象とされています。しかし、メタボリックシンドロームの診断基準では、収縮期血圧130mmHg以上、拡張期血圧85mmHg以上(いずれか、あるいは両方)であれば、内臓脂肪蓄積の改善をはじめとする生活改善が必要とされています。