あい‐づち【相槌/相鎚】

1 鍛冶(かじ)で、二人の職人が交互に槌を打ち合わすこと。あいのつち。 2 相手の話にうなずいて巧みに調子を合わせること。「聞く人なげに遠慮なき高声、福も—例の調子に」〈一葉・われから〉

あこぎ【阿漕】

「阿漕ヶ浦」の略。

「阿漕ヶ浦」の略。  謡曲。四番目物。世阿弥作という。旅僧が、阿漕ヶ浦で密漁をして海に沈められた漁師の霊から懺悔(ざんげ)物語を聞く。

謡曲。四番目物。世阿弥作という。旅僧が、阿漕ヶ浦で密漁をして海に沈められた漁師の霊から懺悔(ざんげ)物語を聞く。

アコースティックチューブ‐イヤホン【acoustic tube earphone】

トランシーバーなどの受信音声を中空の管によって伝達し、先端部を耳に差し込んだりかぶせたりしてその音声を聞くための器具。イヤホンに比べ、音楽などの聴取には向かないが、人の声が聞き取りやすいという利...

阿呆(あほう)の話食(はなしぐ)い

愚か者は人の話を聞くと、自分の力量も考えずに、すぐ実行しようとすること。

あられ‐ふり【霰降り】

[枕]あられの降る音がかしましい意、また、その音を「きしきし」「とほとほ」と聞くところから、地名の「鹿島(かしま)」「杵島(きしみ)」「遠江(とほつあふみ)」にかかる。「—鹿島の崎を波高み」〈万...

洗う

I1〔汚れを落とす〕wash;〔化学薬品などで〕cleanse;〔ゆすいで〕rinse冷たい水で顔を洗うwash one's face in cold water体を洗うwash oneself...

意見

1〔考え〕(an) opinion ((on, about)),an idea ((on, about; to do; that));〔見解〕a view ((on, about; that))...

いけんする【意見する】

give advice to;〔諫める〕 《文》 admonishこれは法律家の意見を求めたほうがいいWe'd better ask [seek] 「a lawyer's advice [a ...

痛い

I〔痛みがある〕painful;〔炎症などで〕sore痛い傷a painful wound足[のど]が痛いI have 「sore feet [a sore throat].頭[腹]が痛いI h...

居丈高

私のわび言を聞くと彼は居丈高になったHearing my apologies, he drew himself up (in a high and mighty manner).彼は居丈高になっ...

きく【聞く】

[共通する意味] ★音、声、言葉などが耳に達する。[英] to hear[使い方]〔聞く〕(カ五)▽音楽を聞く▽先生の話をよく聞く〔聞こえる〕(ア下一)▽ピアノの音が聞こえる▽声がよく聞こえない...

きこえる【聞こえる】

[共通する意味] ★音、声、言葉などが耳に達する。[英] to hear[使い方]〔聞く〕(カ五)▽音楽を聞く▽先生の話をよく聞く〔聞こえる〕(ア下一)▽ピアノの音が聞こえる▽声がよく聞こえない...

またぎき【又聞き】

[共通する意味] ★その人から直接ではなく、他の人の口を通して聞くこと。[英] hearing from others[使い方]〔聞き伝え〕▽聞き伝えの話であてにならない〔伝聞〕スル▽私の伝聞し...

そくぶん【仄聞】

[共通する意味] ★その人から直接ではなく、他の人の口を通して聞くこと。[英] hearing from others[使い方]〔聞き伝え〕▽聞き伝えの話であてにならない〔伝聞〕スル▽私の伝聞し...

ひとづて【人づて】

[共通する意味] ★その人から直接ではなく、他の人の口を通して聞くこと。[英] hearing from others[使い方]〔聞き伝え〕▽聞き伝えの話であてにならない〔伝聞〕スル▽私の伝聞し...

ぎょうこしゅんぼく【尭鼓舜木】

為政者は人民の諫いさめの言葉をよく聞くべきことのたとえ。また、広く人の善言をよく聞き入れるべきことのたとえ。尭帝の設けた太鼓と舜帝しゅんていの立てた木札の意から。▽「尭」「舜」は尭帝、舜帝のこと。いずれも中国古代の聖天子。

くんしのきゅうし【君子九思】

君子である者が思い心がけるべき九つのこと。物を見るときは細かいところまでしっかり見る、話を聞くときは正確に聞く、表情は穏やかにする、身ぶりはつつましくする、物をいうときには真心をこめる、仕事は慎重にする、疑問を感じたら質問する、怒るときはその結果生じる難事・難題を考える、利益についてはそれが正当かどうか考えて善悪を吟味する、の九つのこと。

ぐもんぐとう【愚問愚答】

くだらない問答のこと。つまらない質問と、ばかげた回答のこと。

ずいぎしょせつ【随宜所説】

相手の心や性質や能力に応じて、理解できるように説いた仏法のこと。▽仏教語。「随宜」は教えを聞く相手に順応すること。「宜よろしきに随したがいて説とく所ところ」と訓読する。

せいとうやご【斉東野語】

信じるに足りない、下品で愚かな言葉。中国斉せい国東部の田舎者いなかものの言葉つきの意から。▽「斉東」は斉(今の中国山東省)の東部。「野語」は野卑・下品な言葉。田舎いなかびた言葉。「斉東野人せいとうやじんの語」の略。

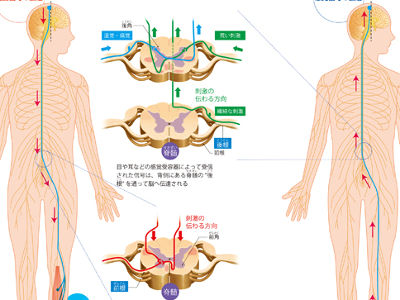

感覚神経と運動神経

末梢神経は、感覚神経と運動神経の2つに分けられます。 感覚神経には、脊髄神経後根のほか、「内耳神経」、「視神経」、「嗅神経」などがあります。 聞く、見る、触れる、嗅ぐなどの体外から受けた刺激に興奮して、脳の中枢にそれらの情報を伝える神経です。 感覚神経は伝達経路が末端から中央・中心に向かっているので「求心性神経」とも呼ばれます。 多くの脊髄神経では、皮膚の触覚・味覚を伝える感覚神経は、運動神経と混ざった形でからだ中に張り巡らされています。 運動神経は、大脳皮質から発せられた指令を、からだの各部位に伝えるための神経です。 伝達経路が中枢から末端、遠方に向かっているので「遠心性神経」とも呼ばれます。 また、向かった先が骨格筋の場合は「体性運動神経」、分泌腺や内臓の平滑筋の場合は「自律神経」となります。

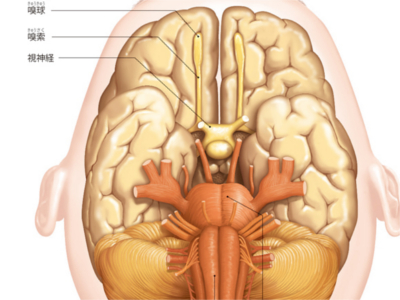

2つに分けられる大脳

大脳は大脳縦裂(縦に走る深い溝)で左右2つに分けられ、右を右脳(右半球)、左を左脳(左半球)といいます。 右脳は、左半身の運動指令と感覚の認知(五感)を担当します。 また、直感的な理解、創造的な発想(絵を描く、音楽を聴くなど)、方向・空間の認識にかかわる機能など、知覚と感性をつかさどり、これらのイメージや感性によって発達する脳といわれます。 左脳は、右半身への運動指令と感覚を担当します。 言語処理(話す、聞く、読む、書くなど)、時間の観念、計算など、思考・論理をつかさどるため、言語脳ともいわれ、対人関係を円滑にする能力がここに備わっています。 言語にかかわっていることからも、日常生活のなかでは左脳が担当する能力を使うことが多くなります。