アーベル‐しょう【アーベル賞】

年に1回、優れた数学者に贈られる賞。名称は数学者アーベルにちなみ、ノルウェー科学人文アカデミーが2003年から授与している。数学のノーベル賞ともいわれる。

アールエヌエー‐かんしょう【RNA干渉】

伝令RNAと相補的なRNAが細胞内に導入することにより、伝令RNAが遺伝情報を翻訳してたんぱく質を合成する過程を阻害し、遺伝子の発現を抑制すること。この現象を薬剤に応用するRNA干渉薬の研究が進...

アールエヌエー‐かんしょうやく【RNA干渉薬】

RNA干渉という現象を利用して特定の疾患に関わりをもつ遺伝子の発現を抑制する薬剤。核酸医薬の一。RNAが血中で不安定なため、同薬剤を患部に安定的に送り届けるドラッグデリバリーシステムについての研...

アーレン‐しょうこうぐん【アーレン症候群】

《Irlen syndrome》光に対する感受性が高いために生じる視知覚障害。文字が読みづらい、目が疲れるといった症状が見られ、頭痛の原因となる場合もある。アーレンシンドローム。

あいきょう‐しょうばい【愛嬌商売】

愛矯を振りまくことが繁盛に結びつく商売。芸人や料理屋などの類。

しょうべん【小便】

[共通する意味] ★膀胱(ぼうこう)から尿道を通って、体の外に出される液体。[英] urine[使い方]〔小便〕スル▽小便をもらす▽小便に立つ〔小水〕▽小水が近い▽検査のため小水を採る〔尿〕▽尿...

しょうすい【小水】

[共通する意味] ★膀胱(ぼうこう)から尿道を通って、体の外に出される液体。[英] urine[使い方]〔小便〕スル▽小便をもらす▽小便に立つ〔小水〕▽小水が近い▽検査のため小水を採る〔尿〕▽尿...

ねしょうべん【寝小便】

[共通する意味] ★大小便をもらすこと。[英] to wet the bed (at night)[使い方]〔粗相〕スル▽子供が粗相して下着をよごす〔失禁〕スル▽あまりの恐怖で失禁する〔おもらし...

じゅうしょう【重症】

[共通する意味] ★症状の重い病気。[英] a serious illness[使い方]〔大病〕▽若いころ大病をわずらった〔重病〕▽重病で命も危ない▽重病人〔重症〕▽重症の患者が運びこまれた〔重...

しょうじょう【症状】

[共通する意味] ★病気の様子。[英] the condition of a disease[使い方]〔病状〕▽病状を家族に知らせる▽病状は一進一退だ〔症状〕▽肝臓病特有の症状▽自覚症状〔容態〕...

あくにんしょうき【悪人正機】

阿弥陀仏あみだぶつの本願は、罪業ざいごうの深い悪人を救うことにあるとする説。他力を本願とする浄土真宗の親鸞しんらんの思想。▽「正機」は仏の教法を受けて、悟りを得る条件・資質を適切に備えていること。悪人こそが極楽に往生しうる者であるということ。

あぜんしっしょう【唖然失笑】

あっけにとられて、思わず笑ってしまうこと。▽「唖然」はあっけにとられるさま。「失笑」は自然と笑いが出てしまうこと。

あゆついしょう【阿諛追従】

気に入られようとして、おもねりへつらうこと。▽「阿諛」はおもねりへつらう意。「追従」はこびへつらうこと。また、その言葉。おべっか。

いきしょうちん【意気消沈】

元気をなくすこと。しょげかえること。▽「消沈」は気力などが衰えること。「消」は「銷」とも書く。

いきしょうてん【意気衝天】

意気込みや元気が、このうえなく盛んな状態。▽「衝天」は天を突き上げる意。勢いの盛んなことのたとえ。「意気いき天てんを衝つく」と訓読する。

あさひ‐しょうぐん【朝日将軍】

源義仲(みなもとのよしなか)の異称。

あべ‐しょうおう【阿部将翁】

[?〜1753]江戸中期の本草学者。盛岡の人。通称、友之進。幕命により、全国の薬草を調査。主著「採薬使記」。

あま‐しょうぐん【尼将軍】

源頼朝の妻政子の異称。夫の死後、尼の身で幕政を動かしたことからいう。→北条政子

あんどう‐しょうえき【安藤昌益】

[1703〜1762]江戸中期の社会思想家・医者。出羽の人。封建社会と、それを支える儒学・仏教を批判。すべての人が平等に生産に従事して生活する「自然の世」を唱えた。著「自然真営道」「統道真伝」...

[1703〜1762]江戸中期の社会思想家・医者。出羽の人。封建社会と、それを支える儒学・仏教を批判。すべての人が平等に生産に従事して生活する「自然の世」を唱えた。著「自然真営道」「統道真伝」...

いけなみ‐しょうたろう【池波正太郎】

[1923〜1990]小説家・劇作家。東京の生まれ。新国劇の戯曲を執筆した後、長谷川伸に師事。庶民的な作風と会話文のテクニックを生かした時代物で人気を集める。「錯乱」で直木賞受賞。他に「鬼平犯科...

花粉症の仕組みと人体への影響(スギ花粉皮膚炎)

免疫が花粉に対して過敏に反応し(アレルギー反応)、多彩な症状が現れるのが花粉症です。さまざまな植物の花粉で花粉症がおきますが、代表格は"スギ花粉"です。 スギ花粉症がわが国で初めて報告されたのは昭和30年代終盤。以来、毎春、スギ花粉に悩まされる人(とくに小児)が増加しているといわれます。その要因の一つとして、国産木材の利用低迷などにより伐採が進まず、花粉を多くつける樹齢30年以上のスギ林が増加―。スギ花粉飛散量が増えたことがあげられます。 花粉症は、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患をもつ人、あるいは家族に何らかのアレルギーがある人がなりやすいと考えられています。 また、今まで花粉症になったことがない人でも、大量の花粉にさらされると免疫が花粉に過敏に反応するようになり、花粉症を発症しやすくなります。 花粉症は、まず体内で以前侵入した花粉を"悪者"と記憶する「感作(かんさ)」という状態がつくられたところへ、新たに花粉が侵入してきた際に発症します。鼻の粘膜に花粉がつくと、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状が現れます。目(結膜)の粘膜に花粉がつくと、目のかゆみや涙目、充血などの症状が現れます。大半はこのような目や鼻の症状を訴えるため、「花粉症は目や鼻の病気」と思われがちです。しかし近年、前述の症状以外に、咳や頭痛、全身倦怠感、発熱などを伴うことがあることが知られるようになり、現在、「花粉症は全身性疾患だ」と考えられています。 花粉症の多彩な症状のなかで、最近、とくに注目されているのが"スギ花粉皮膚炎"です。目の周りや頬、あるいは首の皮膚がカサカサして赤い斑点ができ、かゆみが現れます。多くの場合、ジュクジュクした湿疹にはならず、軽症のまま軽快します。また、春以外の季節には見られないことも特徴です。 スギ花粉皮膚炎は、皮膚に花粉が触れることによって発症します。本来、皮膚の一番外側にある角層が花粉などの異物を通さないバリアとして機能し、健康な皮膚が保たれていますが、乾燥などで角層のバリア機能が弱まってしまうと花粉が角層の奥へ侵入してアレルギー反応が出現、スギ花粉皮膚炎がおきる、と考えられています。 ①免疫を担う細胞の一つであるマクロファージが侵入してきたスギ花粉を食べ、「これは敵だ」という情報を、T細胞に伝える ②T細胞が、マクロファージから受け取った敵の情報をB細胞に伝えると、B細胞は「スギ特異的IgE抗体」をつくる ③抗体は粘膜などに存在する肥満細胞と合体する(これを感作という) ④再び侵入したスギ花粉が抗体と結合すると、肥満細胞から化学物質が出てアレルギー症状が出る

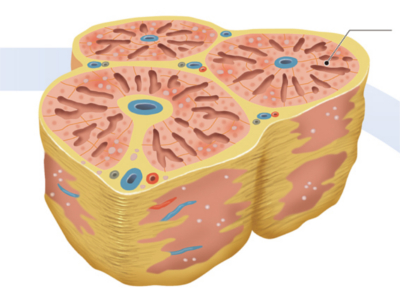

肝臓の病気(急性肝炎/劇症肝炎/慢性肝炎/肝硬変/肝がん)

肝臓は胆汁の生成をはじめ、糖質やたんぱく質、脂肪などの栄養素の分解・合成と貯蔵、有害な物質の無毒化・排泄、各種ビタミンの活性化および貯蔵など、数多くの仕事をこなしています。そのほとんどは、肝臓の体積の約8割を占める肝細胞が担っています。 肝細胞が障害されると肝機能は低下しますが、このような事態を招く病気の代表が、「肝炎」です。 本来、肝臓は再生力の旺盛な臓器ですが、肝炎が慢性化して肝細胞の壊死が進んで、「肝硬変」に至ると、元に戻らなくなります。また、肝硬変になると「肝がん」を発症する危険も増してきます。 6カ月以上肝臓の炎症が持続し、検査数値の異常が続くものが慢性肝炎です。B型肝炎、C型肝炎の慢性化以外に、免疫異常やアルコールによる慢性肝炎もあります。肝細胞壊死は比較的軽度ですが、壊死・再生を繰り返すうちに肝臓の線維化(細胞がなくなり、固くなる)が進みます。 肝細胞が壊死と再生を繰り返すうちに、線維が増えてきてこぶのようなもの(結節)をつくり、肝臓が硬くなっていきます。こうなると肝臓内の血流が悪くなり、さらに肝機能が低下。食道粘膜下層の静脈が瘤状に隆起する食道静脈瘤などの問題が生じやすくなります。また、肝がんに進展することもあります。 肝臓に初発するがんの約9割は、肝細胞から発生する肝細胞がんです。肝細胞がんの8割以上に肝硬変がみられますが、慢性肝炎から発生する場合もあります。 肝炎ウイルス(主にA型・B型・C型)やアルコール、薬剤などによって肝細胞が破壊されますが、多くの場合は、再び修復されて元に戻ります。ただし、まれに劇症肝炎に陥ることもあります。また、ウイルス性肝炎のうちB型肝炎、C型肝炎は慢性化しやすいとされています。 肝臓が広い範囲で侵されて、肝機能が高度に障害されます。昏睡などの意識障害が発生し、生命の危険にさらされます。急性肝炎の約2%が劇症化するといわれています。

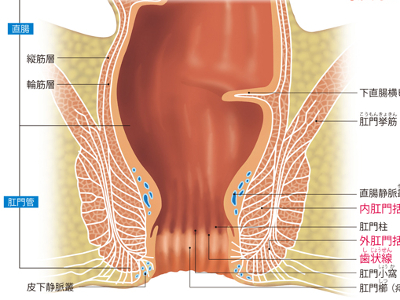

消化管の最末端―肛門

肛門は直腸から続く長さ約3㎝ほどの器官です。食べ物の残滓を排泄し、便やガスの排出をコントロールします。 肛門の内部を見ると、内壁は歯状線を境に粘膜(直腸)と皮膚(肛門)に分かれます。粘膜で覆われた直腸部分は、自律神経に支配されているため、痛みなどの感覚がありません。 一方、肛門部分は皮膚と同じ脊髄神経に支配されているので、痛みを感じます。そのため、歯状線より上の直腸部分にできる内痔核はあまり痛みませんが、歯状線より下の肛門部分にできる外痔核はひどく痛みます。 肛門の外側は「内肛門括約筋」、「外肛門括約筋」という筋肉に取り囲まれています。 外肛門括約筋は、自分の意思でコントロールすることができます。排便が可能であれば、外肛門括約筋の収縮が解かれ、排便がおこります。これを"随意性排便"といいます。排便時は、自力で外肛門括約筋をゆるめるとともに、いきむことで腹圧を高めて便を直腸から押し出します。 外肛門括約筋は、自分の意思でゆるめようとしない限り収縮しているので、すぐに排便できないような状況下では、便意をこらえることができます。 睡眠中などの無意識下でも、内肛門括約筋が自動的に収縮して肛門を閉じており、また大脳から外肛門括約筋に収縮の指令が出ているため、便が勝手に漏出することはありません。