あい‐きょう【愛嬌/愛敬】

《古くは「あいぎょう」》 1 にこやかで、かわいらしいこと。「—のある娘」「口もとに—がある」 2 ひょうきんで、憎めない表情・しぐさ。「—たっぷりに話す」 3 相手を喜ばせるような言葉・振る舞...

あい‐ぎょう【愛敬】

《仏語の「愛敬相」から。室町以降「あいきょう」とも》 1 親愛と尊敬の念をもつこと。人から愛され敬われること。あいけい。「この女子(にょし)に、—、富を得しめ給へ」〈今昔・一六・八〉 2 顔つき...

アイ‐ジェン【iGen】

《i generation》スマートホンの登場以降に思春期を過ごした最初の世代。1990年代中盤以降に生まれた世代をさし、Z世代と重なる。名称は、iPhone(アイフォーン)やインターネットの頭...

アイトリプルイー‐はちまるにてんいちいち【IEEE 802.11】

IEEE(米国電気電子学会)が策定した無線LANの伝送方式の標準規格群。1997年に最初に規格統一されたIEEE 802.11の通信速度は2Mbps。続いて、IEEE 802.11b(11Mbp...

アイフォーン【iPhone】

米国アップル社が開発したスマートホンのシリーズ名。本体表面のディスプレーにタッチパネル、オペレーティングシステムにiOSを採用し、無線LAN(ラン)を内蔵する。通話・電子メール・インターネット接...

以降

⇒いご(以後)3日以降on and after the third1960年以降from 1960 onward(s)

座長

1〔会議・座談・討論などの〕the chairman; the chairperson(▼性別を示唆する-manを避けて1960年代以降一部で用いられる形.the chairとも言う)座長〔呼び...

短歌

a tanka; a traditional Japanese poem containing five lines of 5, 7, 5, 7 and 7 syllables, respect...

割り増し

夜11時以降はタクシー料金は2割の割り増しになるAfter 11 p.m. taxis charge an extra 20 percent.割り増し運賃extra freight割り増し金((...

Australia Day

オーストラリア建国記念日(◇1月26日以降の最初の月曜日)

いらい【以来】

[共通する意味] ★それよりのち。それから。[英] after that[使い方]〔その後〕▽その後お変わりございませんか▽その後の足どりはつかめない〔以後〕▽以後、失敗しないように注意します▽...

いこう【以降】

[共通する意味] ★それよりのち。それから。[英] after that[使い方]〔その後〕▽その後お変わりございませんか▽その後の足どりはつかめない〔以後〕▽以後、失敗しないように注意します▽...

そのご【その後】

[共通する意味] ★それよりのち。それから。[英] after that[使い方]〔その後〕▽その後お変わりございませんか▽その後の足どりはつかめない〔以後〕▽以後、失敗しないように注意します▽...

いご【以後】

[共通する意味] ★それよりのち。それから。[英] after that[使い方]〔その後〕▽その後お変わりございませんか▽その後の足どりはつかめない〔以後〕▽以後、失敗しないように注意します▽...

とうけん【刀剣】

[共通する意味] ★するどい刃をもった、物を切るための武器。[英] a sword[使い方]〔刀〕▽刀を抜いて切りかかる▽腰に二本の刀をさす▽刀の錆(さび)にする(=刀で斬(き)って殺す)〔剣〕...

いかんそくたい【衣冠束帯】

天皇以下、公家くげの正装。昔の貴族や高級官僚の正装。▽「衣冠」「束帯」はともに貴族の装束。「束帯」は衣を束ね、整える帯の意。転じて、朝廷での公事・儀式などでの正装。「衣冠」は束帯に次ぐもので、その略装。

けんりょうほうせい【賢良方正】

賢く善良で行いが正しいこと。また、その人。また、漢唐以降の官吏登用試験の科目の名。▽「賢良」は賢く善良なこと。「方正」は行いが正しいこと。

げんぶんいっち【言文一致】

日常用いている話し言葉によって文章を書くこと。また、特に明治時代を中心に行われた文体の改革運動をいう。明治初期に文学界では二葉亭四迷ふたばていしめい、山田美妙やまだびみょう、尾崎紅葉らが小説に試み、明治末期以降に確立した。▽「言文」は話し言葉と書き言葉。口語と文語の意。

どうじょうかぞく【堂上華族】

明治時代以降、華族のうち、公家くげの家系の人々をさす。

あそう‐たろう【麻生太郎】

[1940〜 ]政治家。福岡の生まれ。祖父は吉田茂、父の麻生太賀吉も元衆議院議員。昭和48年(1973)父の跡を継ぎ、セメント会社の代表取締役社長に就任。昭和54年(1979)衆議院議員に当選。...

アルトー【Antonin Artaud】

[1896〜1948]フランスの詩人・俳優・演出家。バリ島の演劇に霊感を受け、演劇理論書「演劇とその分身」を発表。その理論は1960年代以降の演劇に影響を与えた。

いふくべ‐あきら【伊福部昭】

[1914〜2006]作曲家。北海道の生まれ。独学で作曲を始め、道庁勤務のかたわら制作したオーケストラ「日本狂詩曲」で注目される。以降、アイヌなどの民族音楽を取り入れた独自の作風を展開。昭和21...

か‐けい【夏珪】

中国、宋代の画家。銭塘(せんとう)(浙江省杭州)の人。字(あざな)は禹玉(うぎょく)。馬遠(ばえん)とともに南宋の宮廷画院を代表する山水画家。室町中期以降の日本の山水画に影響を与えた。生没年未詳。

カダフィ【Muammar Al Qadthafi】

[1942〜2011]リビアの軍人政治家。遊牧民ベドウィンの子として生まれ、士官学校在学中に民族主義の将校団を結成、1969年にクーデターを起こし、国王を追放。軍事政権を樹立し、最高指導者となっ...

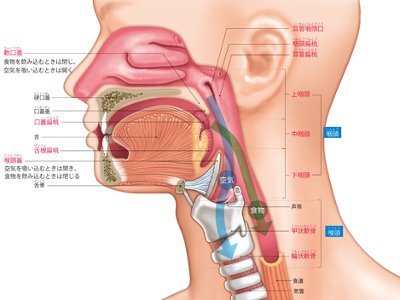

咽頭・喉頭の3つのはたらき

鼻腔、口腔から食道の上端までを咽頭と呼びます。 咽頭は、食物を食道に送る通路と、空気を気管に送る通路が交差する場所です。 咽頭の中ほどにある軟口蓋と、喉頭の上部にある喉頭蓋を使って、鼻腔から運ばれた酸素を気管へ、口腔から運ばれた食物を食道へと、それぞれ振り分けています。 口や鼻から酸素を取り入れる際に侵入する病原菌に対し、その防御機構として、のどにはリンパ球の集合組織である扁桃があります。 扁桃には、咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌根扁桃の4種類があります。俗に"扁桃腺"と呼ばれるのは口蓋扁桃のこと。口を開けたときに喉の奥、両側に見える部分です。 喉頭は、咽頭の下、気管への入り口付近にあり、甲状軟骨、輪状軟骨などの軟骨に囲まれています。 成人男性では、甲状軟骨の一部が突起して首の全面に飛び出しており、"のどぼとけ"と呼ばれています。 哺乳類は喉頭をもちますが、その形状は咽頭のなかに高く飛び出す形で鼻腔の後ろにはまりこんでおり、空気を通すだけのはたらきです。 人間の喉頭は低く、咽頭のなかにわずかに飛び出している形状になっています。そのため、通常、人間の喉頭は咽頭のなかで開いており、食物が通るときだけ喉頭蓋によってふさがれるというしくみになっています。空気と食物の通り道で、その交通整理をするのが喉頭というわけです。 声帯は、喉頭の中央にあるひだ状(声帯ひだ)の器官で、弾力性の高い筋肉からできています。 前方は甲状軟骨、後方は披裂軟骨につながっています。左右の声帯ひだの隙間が声門です。 喉頭筋が声帯を開閉させて、声門が伸縮します。呼吸時には大きく開き、声を出すときにはゆるやかに開閉します。肺から吐き出された空気がゆるやかに開閉される声門を通るとき、声帯に振動を与え、声となって発せられます。 声は、出すときに声帯が振動する数やその大きさにより、高低、大小の違いがあります。 声帯の長さは男性およそ20mmに対し、女性はおよそ16mm。その厚みも若干男性のほうが厚く、女性が薄くなっています。女性のほうが声帯は振動しやすく、高い声になります。思春期以降の男性はのどぼとけができることから、より声帯が長く、厚くなり、振動しにくくなるため、声が低くなります。 声門が閉じて、声帯の振幅が大きいと声は大きく、声門を少し開いて、振幅が小さいと声は小さくなります。 カラオケで熱唱したり、大声で怒鳴ったり……。そんな声の酷使が粘膜の充血をまねきます。 粘膜が充血した状態のまま、さらに大声を張り上げるなどして、声帯に激しい刺激が加わると、粘膜下の血管が傷害されて血腫ができます。 安静にしていれば、血腫が吸収される可能性もありますが、そのまま声帯を酷使し続けるとポリープ(良性腫瘍)になります。 声帯ポリープの症状は、主に声がれですが、同時にのどや発声時の違和感などの症状が出る場合もあります。 治療法としては、一般的には、喉頭顕微鏡下手術(ラリンゴマイクロサージェリー)が用いられますが、手術を希望しない場合や、全身麻酔が不可能な場合は、外来でファイバースコープを用いた摘出術を行います。 手術後は、声帯の傷の安静のため、1週間前後の沈黙期間が必要になります。 予防法としては、声をなるべく使わないようにし、声やのどに違和感があるときは、のどの安静を心がけます。また、お酒やたばこも控えるようにします。 のどを安静にしてから2週間たっても改善されないようなら、耳鼻咽喉科を受診し、喉頭がんなどほかの病気がないか、検査が必要です。

血圧検査の目的

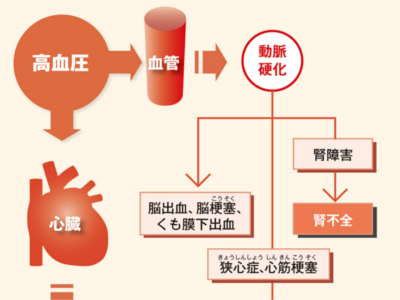

高血圧の有無をチェック 血圧検査は、高血圧の有無や高血圧をもたらす病気を調べるための検査です。心臓がもっとも強いポンプ力で血液を送り出す"収縮期"の血圧と、心臓、静脈から血液を戻す"拡張期"の血圧を測定します。 医療機関の血圧測定では、正確な数値が得られる「水銀血圧計」を用いて、上腕動脈の血圧を測定します。 上腕動脈は心臓に近く、心臓に直結する大動脈起始部の血圧が反映されるため、心臓の状態を知る重要な手がかりになるからです。 実際の検査では、上腕部にカフ(駆血帯)を巻き、カフに空気を送って締め付け、空気を抜きながら測定します。 血圧は"心拍出量"と"血管抵抗"によって決められます。 たとえば、激しい運動をしているときは、心臓は心拍数を上げて大量の血液を送り出すため、血圧が上昇します。 また、気温が低いときや精神的に緊張したときなどは、末梢血管が収縮し、血管の抵抗性が高まるため、心臓は強い圧力で血液を送り出します。結果、やはり血圧は上昇します。 逆に、睡眠中やリラックスしているときは、それほどたくさんの血液を必要としませんから、心拍数も血圧も下がっています。 こうした心臓のはたらきや血圧は、自律神経によって自動的に調節されています。運動時や興奮状態にあるときは、交感神経が優位に働き、血圧が上がります。一方、安静時には副交感神経が優位となり、血圧は下がります。 日内変動 血圧は1日のなかで数値が変動します。 一般的には起床時に大きく上昇し、昼食時にピークとなります。夕方以降はゆるやかに低下し、睡眠時はもっとも低い状態で安定します。 日常の動作、行動、生活習慣など 血圧は食事、入浴、排泄、運動時などのほか、ストレスや喜怒哀楽などの興奮状態のときに上昇します。また、喫煙や飲酒などの生活習慣も、血圧を上昇させる大きな要因となります。 環境 血圧は、寒暖の差が激しいとき(10度以上の温度差)、季節の変わり目、冬の寒さなどのストレスによって上昇します。季節では、春から夏にかけては比較的低く、秋から冬にかけて高くなります。 ほかの病気との関連 血圧は脂質異常症、糖尿病、高尿酸血症、肥満、腎臓病、ホルモンの病気などと深い関連があります。 正常範囲を超えた血圧を長期間放置していると、血圧の負担のかかる血管や臓器が障害され、さまざまな合併症がおこってきます。 合併症をもたらす代表は、動脈硬化です。動脈硬化が進行すると、とくに脳、心臓、腎臓に深刻な合併症を引き起こします。 脳の血管の動脈硬化が進むと、脳出血や脳梗塞、くも膜下出血などの危険が高まります。また、心臓では、狭心症や心筋梗塞をおこしやすくなります。 いずれも命にかかわる重大な病気です。また、腎臓の細動脈や糸球体が硬化する腎硬化症では、腎機能の低下から腎不全に至ることもあります。 日本高血圧学会では、収縮期血圧140mmHg以上、拡張期血圧90mmHg以上を高血圧とし、治療の対象とされています。しかし、メタボリックシンドロームの診断基準では、収縮期血圧130mmHg以上、拡張期血圧85mmHg以上(いずれか、あるいは両方)であれば、内臓脂肪蓄積の改善をはじめとする生活改善が必要とされています。

腎臓・泌尿器の病気の仕組み(腎がん・急性腎炎・尿路結石など)

腎臓は尿をつくるだけでなく、体液に含まれるナトリウムやカリウムなどの成分を調節したり、赤血球の産生を促すホルモンや血圧を調節するホルモンをつくるなど、多様なはたらきを担っています。そんな腎臓にダメージを与えるのが「腎炎(糸球体腎炎)」や腎臓のがんです。 また、「尿路結石」や「腎不全」、「前立腺肥大」がおこると、尿が出にくくなったり、出なくなったり、逆に頻尿になったりと、排尿に異変が生じます。 腎臓の中心部にある腎盂は尿を尿管へ送る通路です。この腎盂で発生するのが腎盂がんです。腎盂は移行上皮と呼ばれる粘膜で構成されており、がんはここで発生します。尿管も移行上皮で構成されているため、腎盂がんに尿管がんを合併することも少なくありません。 腎臓の尿細管の上皮細胞から発生するがんで、腎臓にできるがんの約9割を占めるといわれています。腎細胞がんは静脈へ侵入して広がる傾向があり、腎静脈から下大動脈へと腫瘍血栓をつくって、心臓の右心房へ達することもあります。 腎炎の一種である急性糸球体腎炎は、腎臓以外のところで感染がおき、その後、感染した病原体に対する免疫反応が糸球体を障害していくというものです。不要なものをこしとる毛細血管の"基底膜"という部分に、感染した病原体とこれに立ち向かう物質が結合した"免疫複合体"が沈着して炎症がおきます。すると、基底膜が分厚くなったり、毛細血管の内皮細胞が壊死するなどの異変が発生します。 急性腎不全は①血圧低下や全身の血流量低下、②重い急性腎炎や尿細管の閉塞など、③尿路以降の病変(腎臓から下の尿路結石など)が原因で数時間から数日の間に腎機能が著しく低下した状態です。1日の尿量が400ml以下になります。 慢性腎不全は糖尿病や慢性糸球体腎炎などの腎臓病が原因で、糸球体の能力が50%以下になった状態です。クレアチニンクリアランスという検査の数値が30~50ml/分になったころから、夜間の多尿などの症状が現れます。 ①ネフロンの壊死が始まり、その機能が中程度に障害された状態 ②ネフロンの壊死が進んだ状態。腎機能はかなり低下する 尿路結石 尿路結石は、尿の通り道である尿路に結石ができる病気の総称。結石がある場所により、 腎杯結石、腎盂結石、尿管結石、膀胱結石、尿道結石に分類されます。 進行過程 第1期 さほど肥大は進んでいないが、膀胱・尿道が刺激されるため下腹部に不快感がある。また、頻尿(とくに夜間の頻尿)がみられたり、排尿してもまだ尿が残っているような感じがする。 第2期 結節性腫瘤が中等度に肥大。尿が出るまでに時間がかかったり、排尿が終わるまでに時間がかかるようになる。残尿感、頻尿も強くなる。また、膀胱に尿が残るようにもなる。 第3期 前立腺全体が肥大すると尿道は閉じてしまう。膀胱の残尿量は300~400mlとなり、膀胱が拡大。残尿量がさらに増えると自分の意思で尿を出すことができず、絶えず尿が少量ずつもれ出る状態になる。