あおり‐いか【障泥烏賊】

ジンドウイカ科のイカ。胴長約45センチ。ひれは胴の左右全体に及び、幅広い。名は、ひれを動かすさまを障泥に見立てたもの。食用。みずいか。もいか。

あかつか‐ふじお【赤塚不二夫】

[1935〜2008]漫画家。満州の生まれ。本名、藤雄。強烈な個性を持つキャラクターが登場するギャグ漫画で幅広い人気を得る。数々の流行語を生み出し、子供のみならず、大人にも多大な影響を与えた。代...

アジア‐カー

《(和)Asia+car》日本の自動車メーカーが、アジアの開発途上国市場向けに開発し、現地で組み立て販売している自動車。使用目的が広い、値段が安いなどの特徴がある。

アジアたいへいよう‐せんそう【アジア太平洋戦争】

太平洋戦争の別称。また、昭和6年(1931)の満州事変から始まる十五年戦争の別称。アジアから太平洋にかけての広い地域で行われた戦争であることからの名称。

アジェンダ‐にじゅういち【アジェンダ21】

《Agenda 21》21世紀に向けての環境保全行動計画。開発と環境保護を両立させるため、各国がなすべきことをまとめた行動計画(アジェンダ)。1992年6月の「地球サミット」で採択され、人口問題...

応用

(practical) application応用する 〔理論などを適用する〕apply ((to));〔実用に役立てる〕put to practical use応用のできるpracticabl...

おうようする【応用する】

〔理論などを適用する〕apply ((to));〔実用に役立てる〕put to practical use応用のできるpracticable応用範囲の広い原理a principle of wi...

大広間

〔非常に広い部屋〕a hall;〔宴会場〕a banquet hall;〔接見室〕a reception hall;〔宮殿などの接見室〕an audience hall [chamber]

大

1〔大きい,広い,数量が多い〕big; large大火事a big fire大広間a large [big] hall大人数a great number of people大雪[雨]a heav...

音域

a range; a register広い音域a wide range彼の声は音域が広い[せまい]His voice has [does not have] a wide range.

だだっぴろい【だだっ広い】

[共通する意味] ★むやみに広いさま。[英] unduly wide[使い方]〔空漠〕(形動(たる・と))▽空漠とした荒野〔漠漠〕(形動(たる・と))▽漠々たる荒地〔だだっ広い〕(形)▽家具も何...

くうばく【空漠】

[共通する意味] ★むやみに広いさま。[英] unduly wide[使い方]〔空漠〕(形動(たる・と))▽空漠とした荒野〔漠漠〕(形動(たる・と))▽漠々たる荒地〔だだっ広い〕(形)▽家具も何...

ばくばく【漠漠】

[共通する意味] ★むやみに広いさま。[英] unduly wide[使い方]〔空漠〕(形動(たる・と))▽空漠とした荒野〔漠漠〕(形動(たる・と))▽漠々たる荒地〔だだっ広い〕(形)▽家具も何...

こうはん【広範】

[共通する意味] ★空間や面積、範囲などが大きい。[英] wide; broad[使い方]〔広い〕(形)▽彼の額は広い▽広い視野を養う〔広広〕(副)スル▽この居間は広々している〔広やか〕(形動)...

ひろびろ【広広】

[共通する意味] ★空間や面積、範囲などが大きい。[英] wide; broad[使い方]〔広い〕(形)▽彼の額は広い▽広い視野を養う〔広広〕(副)スル▽この居間は広々している〔広やか〕(形動)...

いっぺきばんけい【一碧万頃】

海などの水面が、はるかかなたまで青々と広がっていること。▽「碧」は青・青緑・濃い青の色で、海や湖などのたとえ。「頃」は面積の単位。一頃は百畝ひゃっぽで、周代では百八十二アール、宋そう代では五百六十六アール。「万頃」はきわめて広いたとえ。

かいかつてんくう【海闊天空】

海や空がきわまりなく広がっていること。人の気性で心が広々として度量が大きく、何のわだかまりもないたとえ。また、言葉や発想などが限りなく広がるたとえ。▽「海闊」は大海が広々としていること。「天空」は空がからりと晴れ上がってどこまでも広いこと。「闊」は「濶」とも書く。「天空海闊てんくうかいかつ」ともいう。

かくぜんたいこう【廓然大公】

心が何のわだかまりもなくからっと広く、少しの偏りもないこと。君子が学ぶべき聖人の心をいう語。また、聖人の心を学ぶ者の心構えをいう語。▽「廓然」は心がからりと広いさま。「大公」は大いに公平で私心のないこと。「大」は「太」とも書く。

かざんたいれい【河山帯礪】

永久に変わらない堅い誓約のたとえ。また、国が永遠に栄え安泰であるたとえ。たとえ広い黄河が帯のように細くなり、高い泰山たいざんがすりへって砥石といしのように平らになるようなことがあっても、永久に変わることはない意から。▽「河」は黄河のこと。「山」は泰山の意。「礪」は砥石の意。

かちゅうぎひょう【夏虫疑氷】

見聞が狭いことのたとえ。見聞の狭い人は広い世界を理解しえないたとえ。見識の狭い人が自分の知らないことを信じようとしないこと。冬を知らない夏の虫は、冬に氷というものがあるのを信じない意から。▽見識や見聞が狭い人を卑しめていう語。「氷」は「冰」とも書く。一般に「夏虫かちゅう、氷こおりを疑うたがう」と訓読を用いる。

いけうち‐おさむ【池内紀】

[1940〜2019]ドイツ文学者。兵庫の生まれ。19世紀末のドイツやオーストリアの文化研究を中心に活躍。カフカやゲーテなどの研究・翻訳にも業績を残した。後年は幅広い文筆活動を行い、「恩地孝四郎...

いそだ‐こういち【磯田光一】

[1931〜1987]文芸評論家。神奈川の生まれ。「三島由紀夫論」で評論家デビュー。日本の近代文学を中心に幅広い評論活動を展開し、「思想としての東京」で芸術選奨文部大臣賞受賞。「鹿鳴館の系譜」で...

いづつ‐かずゆき【井筒和幸】

[1952〜 ]映画監督。奈良の生まれ。関西を舞台にした青春映画「岸和田少年愚連隊 BOYS BE AMBITIOUS」で鮮烈な印象を与えた。その後は幅広いジャンルの作品で人気を集める。テレビ出...

いのうえ‐ひさし【井上ひさし】

[1934〜2010]小説家・劇作家。山形の生まれ。本名、廈(ひさし)。独自のユーモア感覚と鋭い風刺で幅広い読者層を得る。「手鎖心中」で直木賞受賞。昭和58年(1983)劇団こまつ座の座付作者と...

うたがわ‐とよくに【歌川豊国】

浮世絵師。  (初世)[1769〜1825]江戸の人。本姓、倉橋。通称、熊吉。号、一陽斎。歌川豊春の門下で、美人画や役者の似顔絵で人気を博したほか、挿絵など広い分野で手腕を発揮。また優秀な門下生...

(初世)[1769〜1825]江戸の人。本姓、倉橋。通称、熊吉。号、一陽斎。歌川豊春の門下で、美人画や役者の似顔絵で人気を博したほか、挿絵など広い分野で手腕を発揮。また優秀な門下生...

肝臓の病気(急性肝炎/劇症肝炎/慢性肝炎/肝硬変/肝がん)

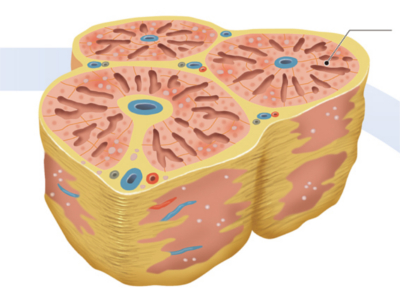

肝臓は胆汁の生成をはじめ、糖質やたんぱく質、脂肪などの栄養素の分解・合成と貯蔵、有害な物質の無毒化・排泄、各種ビタミンの活性化および貯蔵など、数多くの仕事をこなしています。そのほとんどは、肝臓の体積の約8割を占める肝細胞が担っています。 肝細胞が障害されると肝機能は低下しますが、このような事態を招く病気の代表が、「肝炎」です。 本来、肝臓は再生力の旺盛な臓器ですが、肝炎が慢性化して肝細胞の壊死が進んで、「肝硬変」に至ると、元に戻らなくなります。また、肝硬変になると「肝がん」を発症する危険も増してきます。 6カ月以上肝臓の炎症が持続し、検査数値の異常が続くものが慢性肝炎です。B型肝炎、C型肝炎の慢性化以外に、免疫異常やアルコールによる慢性肝炎もあります。肝細胞壊死は比較的軽度ですが、壊死・再生を繰り返すうちに肝臓の線維化(細胞がなくなり、固くなる)が進みます。 肝細胞が壊死と再生を繰り返すうちに、線維が増えてきてこぶのようなもの(結節)をつくり、肝臓が硬くなっていきます。こうなると肝臓内の血流が悪くなり、さらに肝機能が低下。食道粘膜下層の静脈が瘤状に隆起する食道静脈瘤などの問題が生じやすくなります。また、肝がんに進展することもあります。 肝臓に初発するがんの約9割は、肝細胞から発生する肝細胞がんです。肝細胞がんの8割以上に肝硬変がみられますが、慢性肝炎から発生する場合もあります。 肝炎ウイルス(主にA型・B型・C型)やアルコール、薬剤などによって肝細胞が破壊されますが、多くの場合は、再び修復されて元に戻ります。ただし、まれに劇症肝炎に陥ることもあります。また、ウイルス性肝炎のうちB型肝炎、C型肝炎は慢性化しやすいとされています。 肝臓が広い範囲で侵されて、肝機能が高度に障害されます。昏睡などの意識障害が発生し、生命の危険にさらされます。急性肝炎の約2%が劇症化するといわれています。

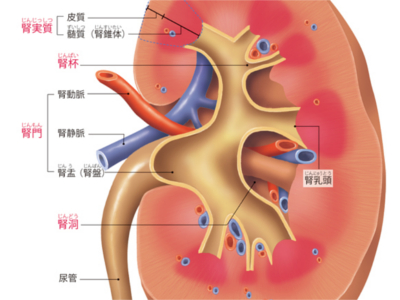

腎臓のはたらき

腎臓の役割は血液から老廃物や余分な水分、塩分などを取り出すことです。 腎臓は横隔膜の下、背骨をはさんで左右に1つずつあります。重さは約150g、握りこぶしよりやや大きく、縦の長さが約10㎝、幅約5~6㎝で、そら豆のような形をしています。 腎臓には、尿をつくるため、心臓から多量の血液が絶えず送り込まれています。そのため、色は暗赤色をしています。 腎臓を縦割にしてみると、実質(腎実質)と空洞(腎洞)からなっていることがわかります。実質の外側の領域を「皮質」、内側の領域を「髄質」といいます。 皮質には心臓から送られて来た血液をろ過する「腎小体」があります。腎小体でこされた成分のうち、有用なものは髄質で再吸収されます。 髄質は十数個の円錐状のかたまりが集まったもので、一つ一つのかたまりは、その形状から「腎錐体」と呼ばれています。 再吸収された尿は、腎錐体の先端にある「腎乳頭」から流れ出し、この尿を受け取るのが、「腎杯」という小さなコップ状の袋です。 腎杯は、根元のところで互いにつながりながら、やがて「腎盂」という一つの広い空間になります。 尿は腎盂から尿管を通って、膀胱へと運ばれます。 皮質には、左右の腎臓に約100万個ずつといわれるほど膨大な数の腎小体があります。 1個の腎小体は、「糸球体」と「ボーマンのう」からなっています。糸球体は毛細血管が球状に集まったもので、糸球体を囲んでいるのが、ボーマンのうという袋状の器官です。 糸球体でろ過された尿はボーマンのうに排泄され、ボーマンのうに続く尿細管に流れ込みます。尿細管は皮質と髄質のなかをあちこち走りながら、最後は「集合管」に合流します。 心臓から排出された血液は、大動脈を経て、左右の腎動脈から腎臓へ流れ込みます。心臓が送り出す全血液の約4分の1が、常に腎臓へ送られています。 腎動脈は腎臓のなかでいくつか枝分かれしながら、最後は「糸球体」の毛細血管に収斂されます。