アイエルオー‐じょうやく【ILO条約】

ILOの総会が採択する、条約形式の国際的な労働基準。加盟国がこれを批准すると、その国に対して国際労働法としての拘束力をもつ。国際労働条約。

アイ‐ティー‐シー‐ゼット【ITCZ】

《intertropical convergence zone》⇒熱帯収束帯

あお‐いろ【青色】

1 青系統の色。青い色。 2 装束の色の名。染め色では、紫根(しこん)と刈安(かりやす)を染料として染めた灰色がかった黄緑色。織り色では、縦糸を青、横糸を黄として織った色をいう。青白橡(あおしろ...

あおいろ‐の‐ほう【青色の袍】

束帯の袍で、青色2のもの。天皇が略儀の際に着用した袍。また、蔵人(くろうど)が拝領した場合、着用することが許された。麹塵(きくじん)の袍。青白橡(あおしろつるばみ)の袍。

あお‐しろつるばみ【青白橡】

1 装束の色の名。染め色では、紫根(しこん)と刈安(かりやす)を染料として染めた灰色がかった黄緑色。織り色では、縦糸を青、横糸を黄として織った色をいう。青色(あおいろ)。 2 襲(かさね)の色目...

会う

1〔面談する〕see;〔約束の場所で会う,社交的に知り合う〕meet昔の友達に会いに行ったI went to see an old friend.駅で会うことになっているI am to meet...

危ない

1〔危険な〕dangerous;〔冒険的な〕risky, hazardousこの川で泳ぐのは危ないよIt's dangerous to swim in this river.危ない遊びa dan...

怪しい

1〔変な〕strange;〔不思議な〕mysterious二階で怪しい物音がしたI heard a strange noise from upstairs.彼女には怪しい魅力があるShe is ...

安堵

relief安堵する feel [be] relieved安堵の胸をなでおろすheave a sigh of relief彼の約束に安堵したWe were relieved by his pro...

あんどする【安堵する】

feel [be] relieved安堵の胸をなでおろすheave a sigh of relief彼の約束に安堵したWe were relieved by his promise./His ...

くくる【括る】

[共通する意味] ★物のまわりをひもなどで縛る。[英] to bundle[使い方]〔括る〕(ラ五)〔束ねる〕(ナ下一)[使い分け]【1】「括る」は、ばらばらのものを一つにまとめてしばる場合と、...

たばねる【束ねる】

[共通する意味] ★物のまわりをひもなどで縛る。[英] to bundle[使い方]〔括る〕(ラ五)〔束ねる〕(ナ下一)[使い分け]【1】「括る」は、ばらばらのものを一つにまとめてしばる場合と、...

きりつ【規律】

[共通する意味] ★それに基づいて物事が行われるように定められた約束ごと。[英] a rule; regulations[使い方]〔規定〕スル[使い分け]【1】「規則」は、なんらかの目的のための...

きてい【規程】

[共通する意味] ★それに基づいて物事が行われるように定められた約束ごと。[英] a rule; regulations[使い方]〔規定〕スル[使い分け]【1】「規則」は、なんらかの目的のための...

みつやく【密約】

[共通する意味] ★当事者だけで決めて、内容をかくす約束ごと。[英] a secret promise[使い方]〔密約〕スル▽密約を交わす▽密約を結ぶ▽先方と密約する〔内約〕スル▽結婚の内約を結...

いかんそくたい【衣冠束帯】

天皇以下、公家くげの正装。昔の貴族や高級官僚の正装。▽「衣冠」「束帯」はともに貴族の装束。「束帯」は衣を束ね、整える帯の意。転じて、朝廷での公事・儀式などでの正装。「衣冠」は束帯に次ぐもので、その略装。

いちおくいっしん【一億一心】

日本国民全員が心を一つに合わせ、結束するということ。

いちだくせんきん【一諾千金】

信義が厚く、裏切ることのないたとえ。また、約束を重んじなければならないたとえ。いったん承諾したら、それは千金にも値するほどの重みがあるということ。▽「一諾」はひとたび承知して引き受けること。

きふのいちだく【季布一諾】

絶対に破られることのない固い約束や承諾のたとえ。また、一度した約束や承諾は必ず守ることのたとえ。

てかせあしかせ【手枷足枷】

行動の自由を束縛するもの。桎梏しっこく。▽「枷」は刑具の一つで、首や手足にはめて自由に動けないようにするもの。転じて、「手枷」「足枷」はともに自由を束縛するものの意。同義語を重ねて強調した言葉。「枷」は「がせ」とも読む。

アロン【Aaron】

旧約聖書に登場する人物。レビ人。モーセの兄。預言者としてモーセを助け、イスラエルの民をエジプトから解放。最初の大祭司となり、モーセとともに民を約束の地カナンへ導くが、自身はヨルダン川を渡ることな...

さいとう‐こういち【斎藤耕一】

[1929〜2009]映画監督。東京の生まれ。映画のスチール写真家、脚本家を経て「囁きのジョー」で監督デビュー。昭和49年(1974)「津軽じょんがら節」で芸術選奨。他に「約束」「旅の重さ」など。

しんかわ‐かずえ【新川和江】

[1929〜2024]詩人。茨城の生まれ。西条八十に師事。詩集「睡(ねむ)り椅子」でデビューし、「ローマの秋・その他」で室生犀星賞を受賞。詩集「比喩でなく」に収められた作品「わたしを束ねないで」...

たき‐しゅうぞう【高城修三】

[1947〜 ]小説家。香川の生まれ。本名、若狭雅信。出版社勤務ののち、学習塾経営のかたわら小説を発表。「榧(かや)の木祭り」で芥川賞受賞。他に「約束の地」「糺(ただす)の森」など。

チャーチル【Winston Leonard Spencer Churchill】

[1874〜1965]英国の政治家。保守党から自由党 に転じ、第一次大戦をはさんで商相・内相・海相・陸相・植民地相を歴任後、保守党に復帰。第二次大戦には首相として強力な指導力を発揮して連合国を勝...

に転じ、第一次大戦をはさんで商相・内相・海相・陸相・植民地相を歴任後、保守党に復帰。第二次大戦には首相として強力な指導力を発揮して連合国を勝...

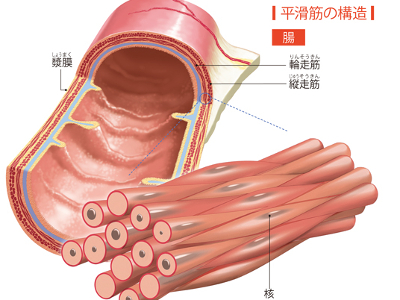

筋肉のはたらき

細い筋原線維が集まって、一つの集合体となったものを筋線維(筋細胞)といいます。さらに、その筋線維の束の集まりが筋肉です。 筋原線維のなかには、たんぱく質の細い線維と、太い線維が対に並んでいます。骨格筋は脳からの指令を受けた運動神経のはたらきにより、互いに引き合ったり、離れたりします。この収縮と弛緩の繰り返しにより、からだや臓器を動かしているのです。 骨格筋は中枢神経、心筋・平滑筋は自律神経からの指令で動いています。 骨格筋は自分の意思で動かせる随意筋です。 骨格筋の重量は、成人男性では体重の約3分の1を占めています。その主成分はたんぱく質で、ミオシンという太い線維と、アクチンという細い線維の2種類から成り立っています。 骨格筋には、収縮する速さにより「遅筋」と「速筋」があります。 遅筋は、酸素を運ぶ赤いたんぱく質を多く含み、からだの深層部で持続的な運動をします。 一方、速筋は、赤い色のたんぱく質が少なく、からだの表面に近い部分で、瞬発的な運動を担います。 また、2つの筋では、収縮をおこす分子(ミオシン)の種類が異なることがわかっています。 心筋は、心臓を形づくり動かす筋肉です。筋線維が結びついた構造をしています。 自らの意思で動かすことはできない不随意筋であり、自律神経やホルモンによってコントロールされています。 心臓は血液の入口となる「心房」と出口の「心室」から成り立っています。心室には右心室と左心室があります。そのうち左心室の心筋は、全身に血液を送り出す役割があるため、肺に送り出す右心室の3倍の厚さがあるなど、とくに強い力に耐えられる構造になっています。 心筋が休むことなく心臓を動かすことで、私たちの生命は維持されています。こうした理由から、心筋は、全身のなかでもっとも丈夫な筋肉といえます。 平滑筋は、心臓以外の内臓や血管の外壁となり、それらを動かすための筋肉です。短く細い紡錘形の筋線維から形成されています。 内臓の多くは内腔側から「輪走筋」、「縦走筋」の2層の平滑筋がついて、その外側を「漿膜」が覆う構造になっています。 「心筋」と同じく、私たちが自らの意思で動かすことのできない不随意筋であり、自律神経やホルモンによってコントロールされています。

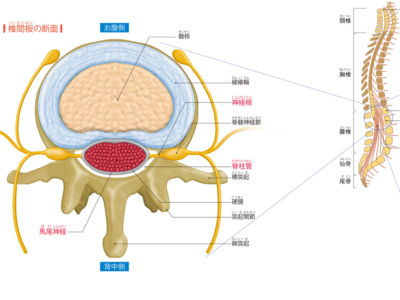

背骨が神経をガードするしかけ

脊椎を構成する椎骨は、前方部の椎体と、後方部にいくつもの突起が連なる椎弓からなります。 椎弓は上下の椎弓とうまく組み合わさって、関節をつくっています。また、椎体と椎弓の間には脊柱管と呼ばれる管状の隙間があり、ここを脊髄やたくさんの神経線維が通っています。 また、脊髄神経をガードしている背骨のサポート役を担っているのが椎間板と靱帯です。 椎体の一つ一つの骨の間には、椎間板と呼ばれる円形の線維軟骨があります。椎間板は、ゼラチン状の髄核とコラーゲンを含む線維輪で構成され、運動などによる椎体にかかる衝撃を吸収するクッションになっています。 さらに、椎間板のつなぎ目を靱帯が補強し、椎体や椎間板が飛び出さないように束ねています。 背骨は、からだの中心の骨格としてからだの動きを支えながら、外部の衝撃から脳や脊髄を保護している、まさにからだの大黒柱なのです。 脊柱管(脊髄腔)のなかを通っている脊髄は、延髄の尾側から始まり、第一腰椎と第二腰椎の間で脊髄円錐となって終わり、その先は終糸と呼ばれるひも状の線維につながっていきます。 脊髄から直接出ている神経を神経根と呼び、神経は脊柱管から出る位置によって、頸神経、胸神経、腰神経、仙骨神経、尾骨神経となります。 また、脊髄は脊椎より短く、第1腰椎より下の脊柱管は神経根だけのびていて、その部分を馬尾神経と呼びます。

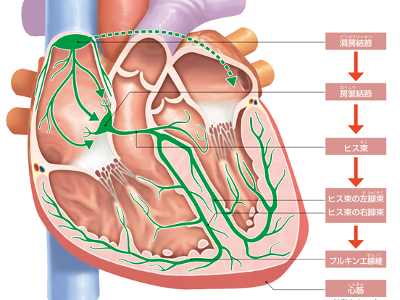

拍動のメカニズム

心臓は、心筋が規則的に収縮と弛緩を繰り返すことによって、一定のリズムで拍動を続けています。 心臓が休むことも大きく乱れることもなく、規則正しく拍動を続けていられるのは、"刺激伝導系"というメカニズムのおかげです。 刺激伝導系の発端は、心臓の運動の司令塔である"洞房結節(右心房の上端にある)"から「動け」という電気刺激の信号が発せられることです。 その信号は右心房の壁を通り、右心室との境界周辺にある房室結節に伝わります。さらに、そこからヒス束→プルキンエ線維(拍動の刺激を伝達する最終部分)に伝わり、最終的に信号に反応した心筋が収縮して拍動が生じます。 この電気信号は、房室結節でとてもゆっくりと伝えられるため、心房と心室では収縮に時間差ができます。 この時間差があることで、心房が収縮し、血液を心室に充満させ、次いで心室が収縮して血液を排出するという流れがスムーズに行われるのです。 血液の循環にあたって、避けなければならないのが血液の逆流です。そこで、血液が一方向だけに流れるように働いているのが、心臓内にある4つの弁です。右心房と右心室の間にある「三尖弁」、左心房と左心室の間にある「僧帽弁」、そして肺動脈への出口にある「肺動脈弁」、大動脈への出口にある「大動脈弁」がそれです。 心臓が静脈から血液を取り込むときには三尖弁と僧帽弁が開き、肺動脈弁と大動脈弁が閉じます。逆に、血液を送り出すときは三尖弁と僧帽弁が閉じ、肺動脈弁と大動脈弁が開くというように、交互に開閉を繰り返して血液の逆流を防いでいます。 安静時と運動時では、心拍数や心拍出量を調節する必要があります。 調節機能としては、心筋が引き伸ばされる力に比例して、心筋細胞自体が収縮力を増すこと。また、自律神経(交感神経、副交感神経)から発せられるシグナルによって、心筋がその時々に必要な心拍をおこし、血液を全身に送り出すことなどがあげられます。 からだの各部位に必要なだけの血液を送る調節は、安静時では毎分の心拍数が70回、心拍出量は5.5L程度ですが、激しい運動を行った直後には、毎分の心拍数は200回以上、血液の拍出量は25Lにも達します。