あい【合(い)】

1 (「間」とも書く)「合い着」「合い服」の略。「—の服」 2 名詞の下に付いて接尾語的に用いる。 ㋐互いにある動作をすることを表す。「話し—」「触れ—」 ㋑様子・調子などの意を表す。「色—」「...

アイウォール【eyewall】

台風の中心(台風の目)を取り巻く発達した積乱雲の壁。猛烈な暴風雨をもたらす。目の壁雲。

アイウン‐エル‐アトルス【Ayoun el Atrous】

モーリタニア南部の町。マリとの国境に近く、首都ヌアクショットと希望街道で結ばれる。石積みの伝統的な家屋が多い。風化によってできた奇岩群が見られる。

あいおいじし【相生獅子】

長唄。7世杵屋喜三郎作曲。作詞者未詳。本名題、風流相生獅子。享保19年(1734)江戸中村座初演。現存する石橋物(しゃっきょうもの)で最古のもの。

あいおれ‐くぎ【合(い)折れ釘】

直角に曲がり、両端がとがっている釘。襖(ふすま)や屏風(びょうぶ)の縁を取り付けるときなどに隠し釘として用いる。

間

1〔二つの物・場所にはさまれた部分〕between間にテニスコートのある二つの建物two buildings with a tennis court 「in between [between t...

遭う

meet (with);《文》 encounter困難に遭うencounter difficulties事故に遭うmeet with an accident(▼meet withは不幸な出来事に...

煽り

I〔風などの〕風のあおりで瓦が落ちたThe roof tiles were blown off by the wind.爆発のあおりで家が揺れたThe house was shaken by t...

煽る

I1〔あおぐ〕fan強風にあおられて火は瞬く間に広がったFanned by the strong wind, the fire spread in an instant.2〔ぱたぱた揺らす〕fl...

垢抜け

あか抜けのしたpolished/refined/〔衣服などが粋な〕stylish/〔都会風な〕urbaneあか抜けのしないunpolished/unrefinedあか抜けした物腰polished...

よくしつ【浴室】

[共通する意味] ★入浴するための設備、場所。[英] a bath[使い方]〔風呂〕▽風呂は廊下の突き当たりにある▽わが家には風呂がない▽風呂をわかす▽風呂に入る▽風呂を使う〔風呂場〕▽湯気が立...

ふろば【風呂場】

[共通する意味] ★入浴するための設備、場所。[英] a bath[使い方]〔風呂〕▽風呂は廊下の突き当たりにある▽わが家には風呂がない▽風呂をわかす▽風呂に入る▽風呂を使う〔風呂場〕▽湯気が立...

ふろ【風呂】

[共通する意味] ★入浴するための設備、場所。[英] a bath[使い方]〔風呂〕▽風呂は廊下の突き当たりにある▽わが家には風呂がない▽風呂をわかす▽風呂に入る▽風呂を使う〔風呂場〕▽湯気が立...

バスルーム

[共通する意味] ★入浴するための設備、場所。[英] a bath[使い方]〔風呂〕▽風呂は廊下の突き当たりにある▽わが家には風呂がない▽風呂をわかす▽風呂に入る▽風呂を使う〔風呂場〕▽湯気が立...

バス

[共通する意味] ★入浴するための設備、場所。[英] a bath[使い方]〔風呂〕▽風呂は廊下の突き当たりにある▽わが家には風呂がない▽風呂をわかす▽風呂に入る▽風呂を使う〔風呂場〕▽湯気が立...

いふうえきぞく【移風易俗】

風俗や習慣をよいほうへ導き変えること。また、風俗や習慣を改めること。▽「風俗移易(風俗を移易いえきす)」を一字ずつ分けたもの。「易」はかえる、入れかえる意。「風ふうを移うつし俗ぞくを易かう」と訓読する。

うんきんせいふう【運斤成風】

非常に巧みですばらしい技術のこと。また、それをもつ職人。手斧ておのを振るって風を巻き起こす意。▽「運斤」は斧を振るうこと。「斤」は手斧の意。「成風」は風を起こすこと。風を起こすほど勢いよく振りまわす意。「斤きんを運めぐらし風かぜを成なす」と訓読する。

はんぷくほうまん【帆腹飽満】

舟の帆ほが風をいっぱいに含んで膨らんでいるさま。舟が帆いっぱいに風を含んで軽快に進む様子をいう。▽「帆腹」は舟の帆。「飽満」は飽きるほど満腹に食べる意で、ここでは帆に風をいっぱい含むさま。

ばんりどうふう【万里同風】

天下が統一されて平和に治まり、はるか遠くまで風俗・文化が同じになること。天下が統一される形容。また、世の中が平和に治まることの形容。▽「万里」ははるかかなたのこと。「風」は風俗の意。「同風」は同じ風俗になることで、天下が統一されること。「万里ばんり、風ふうを同おなじうす」と訓読する。

ふううんげつろ【風雲月露】

詩興を催す自然の風物のこと。また、実際の生活には役に立たない自然の風物を詠んだだけの詩文のこと。詩文が花鳥風月を詠んで技巧にのみ流れ、社会や人心に何の益もないのをそしった語。▽「風」「雲」「月」「露」は詩歌の題材で、自然の風物。

あおうどう‐でんぜん【亜欧堂田善】

[1748〜1822]江戸後期の洋風画家。岩代(いわしろ)の人。本名、永田善吉。画僧月僊(げっせん)・谷文晁(たにぶんちょう)に師事、松平定信の御用絵師となる。江戸で洋風画法や銅版画を学び、江戸...

きたがわ‐もりさだ【喜田川守貞】

[1810〜?]江戸後期の風俗史家。大坂の人。本姓、石原。上方・江戸の風俗習慣を記録した「守貞漫稿」は、明治になって「類聚(るいじゅう)近世風俗志」として刊行された。

みんちょう【明兆】

[1351ころ〜1431]室町初期の画僧。淡路の人。字(あざな)は吉山。号、破草鞋(はそうあい)。東福寺の殿司(でんす)となり、兆殿司ともよばれる。宋・元の画風を研究、肥痩(ひそう)のある墨線と...

やまぐち‐そどう【山口素堂】

[1642〜1716]江戸前・中期の俳人。甲斐の人。名は信章。別号、其日庵・素仙堂など。江戸や京都で漢学・和歌・書道・俳諧・茶道・能楽などを学ぶ。のち、江戸で芭蕉と親交を結び、蕉風の成立に貢献し...

ロラン【Claude Lorrain】

[1600〜1682]フランスの画家。生涯の大半をローマで送る。宗教的主題をもつ風景画を制作、外光と大気の微妙な変化を巧みに表現し、のちの風景画家に大きな影響を与えた。

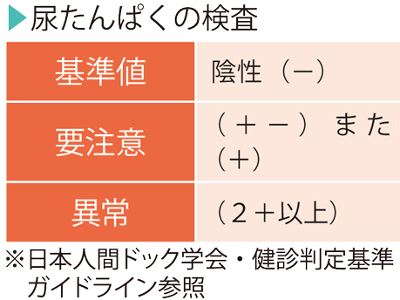

腎臓・尿検査の目的

尿たんぱく・尿糖・尿潜血・尿沈渣は、主に腎臓や尿路の機能の障害を調べるための検査です。 血液中のたんぱくは、腎臓の糸球体でろ過され、99%以上は尿細管で再吸収されて血液に戻り、残りの約1%が尿中に排泄されます。尿たんぱくでは、この尿中のたんぱくの量を調べます。 尿糖では、血液中から尿中にもれ出したブドウ糖を調べる検査です。糖尿病の有無を調べる代表的な検査です。 尿潜血は、主に腎臓や膀胱、尿道など、尿の通り道の出血を調べます。 尿沈渣とは、採取した尿を遠心分離機にかけて沈殿してくる固形成分を調べる検査で、尿たんぱくや尿糖、尿潜血などで異常がみられたときに、尿中に出てくる細胞や細菌などをくわしく調べるために行われます。 尿たんぱく(定性検査)は、試薬や試験紙を使って行われます。そして、試薬や試験の色が変わらなければ「陰性」、異常なしとされます。定量検査で1日100mg以下であれば問題はありません。 尿糖(定性検査)、尿潜血も尿たんぱく同様、試験紙の変色具合で判定されます。色が変わらなければ「陰性」、異常なしです。尿糖の定量検査の基準値は、1日1g以下です。 尿潜血で「陽性」となった場合は、尿沈渣で尿中の赤血球数を調べます。1視野(400倍)に赤血球が1個以内、白血球が3個以内、上皮細胞や結晶成分も少量であれば、異常なしとされます。 尿たんぱくで陽性となる主な原因は、腎臓や尿路の機能異常や尿路感染症などです。腎炎、腎盂腎炎、膀胱炎、糖尿病性腎症、腎硬化症、ネフローゼ症候群、などが考えられます。そのほかにも、慢性関節リウマチなどの膠原病で、尿たんぱくが異常値を示すことがあります。また、妊娠中に尿たんぱくがみられる場合は、妊娠中毒症が疑われます。 尿糖が陽性となる原因の大半は糖尿病です。そのほかにも、甲状腺機能亢進症などのホルモン異常、腎性糖尿などが考えられます。 尿潜血が陽性になる原因の病気には、腎臓の外傷、特発性腎出血、腎腫瘍、腎結核、腎結石、急性腎炎、尿管結石、尿管腫瘍、膀胱炎、膀胱結石、前立腺炎などがあります。 尿沈渣は、異常となった成分によって関係する病気が異なりますが、急性腎炎、慢性腎炎、腎結石、尿路結石、尿路感染症、痛風、閉塞性黄疸、急性肝炎、悪性腫瘍、白血病などが考えられます。

通風のメカニズム

ある日突然、足の親指の付け根の関節が赤く腫れ、激烈な痛みに襲われる―。痛風発作がおこる背景には、血液中に過剰にあふれ出した尿酸があります。症状は1週間から10日ほどでおさまりますが、油断すると再び同じような発作を繰り返すようになり、やがて腎臓などの内臓も障害されていきます。 血液中の尿酸値が高くなると、余分な尿酸がナトリウム結合して「尿酸塩結晶」がつくられ、関節軟骨やその周辺に沈着します。尿酸塩結晶が関節液中にはがれおちると、体の防御機能を担う白血球の一つである「好中球」を中心とした血液細胞は、結晶を排除しようとして、炎症反応がおこります。これが、激痛や腫れといった痛風発作の原因です。 尿酸塩結晶に攻撃を仕掛けた好中球は、たんぱく分解酵素を含むファゴリソソーム内に尿酸塩結晶を取り込むものの、分解できずこわれてしまいます。このときに関節液中に放出されるリソソーム内の酵素が炎症をおこすもっとも重要な因子です。他にも、血小板からセロトニン、マクロファージからインターロイキン、好中球から活性酸素などさまざまな物質の放出が炎症に関係しています。

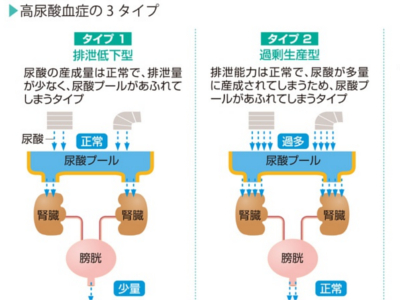

尿酸値検査の目的

高尿酸血症の有無をチェック 採血して、血液中に含まれる尿酸の量(尿酸値)を計ります。通常、尿酸の8割は尿とともに、残り2割は汗や便とともに排泄されるので、生産と排泄のバランスがとれていれば、尿酸値は基準値の範囲内におさまっています。 しかし、何らかの原因で生産と排泄のバランスが崩れると、血液中に尿酸が増え、尿酸値は上昇します。 ただ、尿酸値は食事や飲酒、運動などの影響を受けやすいものです。絶食、脱水、強度の運動、大量の飲食などで尿酸値は上昇するので、検査前は注意が必要です。また、薬の影響で尿酸値が低値になることがあります。 尿酸値の平均は、男性で約5.5mg/mg、女性で約4.5mg/dlです。基準値は2.1~7.0mg/dl以下とされています。尿酸が血液中に溶けることのできる限度は7.0mg/dlなので、7.1mg/dl以上は高尿酸血症となります。 尿酸値は、尿酸プールから尿酸があふれ出したときに高くなります。そして、尿酸プールがあふれる原因には、以下の3つのタイプがあります。 ①尿酸の排泄量が少な過ぎる (排泄低下型) ②尿酸が多くつくられ過ぎている (過剰生産型) ③過剰生産型と排泄低下型が混合している(混合型) 過剰生産型の原因としては、プリン体代謝の障害や、プリン体を多く含む食品のとり過ぎなどが考えられます。 一方、排泄低下型の原因としては、尿酸をろ過する腎臓の機能低下が考えられます。 両者のおおもとの原因ははっきり解明されていませんが、高尿酸血症は男性に圧倒的に多く、そのほかには遺伝的な体質や生活習慣、肥満や糖尿病が深くかかわっていることがわかっています。また、降圧薬の一種など薬の影響で尿酸値が高くなることもあります。 尿酸値が高いだけでは、これといった自覚症状はありません。しかし、高尿酸血症を放置していると、ある日突然、足の親指の激痛におそわれることがあります。「痛風」の発作です。高尿酸値の第一の問題点は、この痛風発作です。 7.0mg/dl以上の高尿酸値が長年にわたって持続していると、血液中に溶け切らなかった尿酸が、足の親指などの関節のなかで尿酸ナトリウムという結晶(尿酸結晶)をつくります。 尿酸結晶は体内で異物と認識され、白血球がこれを排除するため集まってきて、炎症をおこします。痛風発作とは、尿酸結晶を排除するためにおこった炎症なのです。 また、高尿酸血症は、全身にさまざまな合併症をもたらします。 まず、体内の尿酸が増えると、尿酸を排泄する腎臓や尿路に結晶がたまり、腎不全や腎結石、尿路結石などをおこしやすくなります。 さらに、高尿酸血症は糖尿病や肥満をはじめ、高血圧や脂質異常症などの生活習慣病を合併することが多く、結果、動脈硬化を促進し、脳卒中や心筋梗塞を引き起こすことがあります。