あいこく‐ふじんかい【愛国婦人会】

明治34年(1901)、奥村五百子(おくむらいおこ)の創設した婦人団体。戦死者の遺族や傷痍(しょうい)軍人の救護を主な目的とした。昭和17年(1942)大日本婦人会に統合。

あお‐こ【青粉】

1 青海苔(あおのり)を粉末にしたもの。 2 クロオコックス科の藍藻(らんそう)。単細胞で寒天質中に群をなし、沼などに繁殖して藍青色を示す。 3 湖沼などに繁殖して水を緑色に濁らせる微小な藻類。...

あお・る【煽る】

[動ラ五(四)] 1 うちわなどで風を起こす。また、風が火の勢いを強める。「うちわで—・って火をおこす」 2 風が物を揺り動かす。また、風を受けて物が動く。「強風にテントが—・られる」「通路の扉...

あかまつ【赤松】

姓氏の一。

姓氏の一。  室町時代の守護大名。鎌倉初期、播磨(はりま)佐用郡の在地領主としておこり、後に四職(ししき)家の一。 [補説]「赤松」姓の人物赤松克麿(あかまつかつまろ)赤松則村(あかまつのりむ...

室町時代の守護大名。鎌倉初期、播磨(はりま)佐用郡の在地領主としておこり、後に四職(ししき)家の一。 [補説]「赤松」姓の人物赤松克麿(あかまつかつまろ)赤松則村(あかまつのりむ...

あ‐が‐ほとけ【吾が仏】

1 自分が信仰する仏。念持仏(ねんじぶつ)。「—顔くらべせよ極楽の面(おもて)おこしは我のみぞせむ」〈仲文集〉 2 自分の信頼し敬っている人や僧に呼びかける語。「—(=横河僧都)京に出で給はばこ...

荒ごなし

I〔粉にする前にざっと砕くこと〕荒ごなしにする crushII〔仕事にかかる前にざっとやっておくこと〕rough preparations; preliminaries出張前にこの問題について荒...

怒らせる

1〔おこらせる〕 ⇒おこる(怒る)2〔いかつくする〕肩を怒らせるsquare one's shoulders彼女は眼を怒らせて私をにらみ付けたShe glared at me with host...

怒り狂う

be [get] furious ((at, with; about)) ⇒おこる(怒る)

怒る

1⇒おこる(怒る)2〔角ばる〕彼は肩が怒っているHe has square shoulders.

憤る

be angry ((at, with, about; that));be enraged ((by, at)) ⇒おこる(怒る)市長の不正に市民は憤ったThe citizens were en...

おこる【怒る】

[共通する意味] ★腹をたてる。[英] to get〔become〕angry[使い方]〔怒る〕(おこる)(ラ五)▽つまらないことでそうおこるな▽先生はかんかんにおこっていた〔怒る〕(いかる)(...

いきどおる【憤る】

[共通する意味] ★腹をたてる。[英] to get〔become〕angry[使い方]〔怒る〕(おこる)(ラ五)▽つまらないことでそうおこるな▽先生はかんかんにおこっていた〔怒る〕(いかる)(...

いかる【怒る】

[共通する意味] ★腹をたてる。[英] to get〔become〕angry[使い方]〔怒る〕(おこる)(ラ五)▽つまらないことでそうおこるな▽先生はかんかんにおこっていた〔怒る〕(いかる)(...

はすう【端数】

[共通する意味] ★何かの数量がちょうどではないこと。[英] an excess[使い方]〔余分〕(名・形動)▽少し余分に注文する〔余計〕(形動)▽人より余計に働く▽一人余計だ〔余り〕▽パンフレ...

うまれる【生まれる】

[共通する意味] ★新しくある物事や状態ができ上がる。[英] to occur[使い方]〔生まれる〕(ラ下一)▽希望が生まれる▽新たな疑惑が生まれる〔起きる〕(カ上一)▽頭痛が起きて苦しむ▽災害...

あんうんていめい【暗雲低迷】

悪い状態が長く続き、向上のきざしが見えてこない前途不安な状況のこと。また、暗い雲が低くたれこめて晴れそうにないさま。

あんきょらくぎょう【安居楽業】

地位など、今いる環境や状況に心安らかに満足し、自分の仕事を楽しんですること。自分の分ぶんをわきまえて不満をもたず、心安らかに自分のなすべき仕事をすることをいう。また、転じて善政の行われていることのたとえ。世が治まり生活が安定して、みなそれぞれの仕事に励む意から。▽「居きょに安やすんじ、業ぎょうを楽たのしむ」「安居あんきょして業ぎょうを楽たのしむ」と訓読する。

いっきょりょうしつ【一挙両失】

何か一つの事をおこすことで、それとともに他の事でも一時に損害を受けること。一つの行動で、他の事までもだめになること。▽「一挙」は一つの行為・行動。

いとうひつずい【意到筆随】

詩文などを作るとき、心のまま自然に筆が進むこと。▽「意到」は感興がおこる意。また、書きたい意欲がわくこと。「筆随」は筆が心の動きに応じて、すらすら進むこと。一般に「意い到いたりて筆ふで随したがう」と訓読を用いる。

うんじょうりょうへん【雲蒸竜変】

英雄や豪傑などのすぐれた人物が、時運に乗じて出現し活躍すること。雲がわき起こり竜りゅうが勢いを増して、変幻自在に活動する意から。▽天に昇る竜は雲を呼び起こし、その勢いをさらに増すという。「雲蒸」は雲がわき起こること。「竜」は「りゅう」とも読む。

かとう‐たかあき【加藤高明】

[1860〜1926]政治家。愛知の生まれ。岩崎弥太郎の女婿。三菱社員から官僚を経て代議士となり、外相。憲政会総裁となり、第二次護憲運動をおこして護憲三派内閣の首相となった。日ソ国交回復に努め、...

クセルクセス【Xerxes】

[?〜前465]ペルシア帝国第4代の王。在位前486ころ〜前465。ダレイオス1世の子。エジプトの反乱を鎮定、また、ギリシャにも遠征して第3回ペルシア戦争をおこしたが、サラミスの海戦で敗れて帰...

[?〜前465]ペルシア帝国第4代の王。在位前486ころ〜前465。ダレイオス1世の子。エジプトの反乱を鎮定、また、ギリシャにも遠征して第3回ペルシア戦争をおこしたが、サラミスの海戦で敗れて帰...

ささかわ‐りんぷう【笹川臨風】

[1870〜1949]評論家・俳人。東京の生まれ。本名、種郎。俳句結社「筑波会」をおこして句作。のち、「帝国文学」の編集に従事。著「日本絵画史」「東山時代の美術」など。

てしがわら‐ひろし【勅使河原宏】

[1927〜2001]華道家・映画監督。東京の生まれ。勅使河原蒼風(そうふう)の長男。昭和55年(1980)草月流3代目家元を継承。前衛的な生け花作品を多く発表、のち幅広く創造活動をおこなう。知...

バビット【Irving Babbitt】

[1865〜1933]米国の批評家。ルソー流の自然主義・ロマン主義に反対し、古典的精神の復活を主張。著「新ラオコーン」「ルソーとロマン主義」など。 [補説]書名別項。→バビット

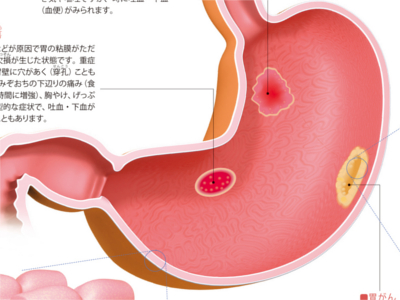

胃と大腸の病気(胃がん/急性胃炎/胃潰瘍/大腸ポリープ/結腸がん/虫垂炎/直腸がん)

胃と大腸の内側は表面を粘膜で覆われていますが、異変には非常にデリケートにできています。 そのため、胃は暴飲暴食などの刺激で胃粘膜が傷つきやすく、病的な変化をおこすと、痛みが生じたり、胸やけや吐き気など不快な症状が現れます。また、大腸は腹痛をはじめ、下痢や便秘、お腹が張った感じ、下血(血便)などの症状が現れます。 しかし、胃、大腸ともにがんやポリープなどができた場合、早期には自覚症状が現れにくく、病気を進行させてしまう恐れがあります。普段、異変を感じないからといって、胃や腸が丈夫だと過信はせずに定期的に検診を受けるよう心がけましょう。 胃壁の最も内側にある粘膜内の細胞が、何らかの原因でがん細胞となり、無秩序に増殖を繰り返すのが胃がんです。 がんは、はじめは30~60μm(1μmは1000分の1mm)の大きさから出発し、5㎜程度の大きさになったころから発見が可能になります。 がんは胃壁の外に向かって、粘膜下層、筋層、漿膜下層(しょうまくかそう)、漿膜へと徐々に深く広がり始めます。がんの深さが粘膜下層までのものを「早期胃がん」、粘膜下層を超えて筋層より深くに及ぶものを「進行胃がん」といいます。 早期胃がんは、診断・治療上の必要から、その病変部の表面の形状によって隆起型、表面隆起型、表面陥凹(かんおう)型、陥凹型に分類されます。 早期胃がんに特有の症状はありません(多くの場合、無症状です)。胸やけやげっぷ、食欲不振など胃炎とよく似た症状がでるケースもありますが、これは粘膜の炎症に関係したものです。 暴飲暴食や香辛料など刺激の強い食品、薬、ストレスなどが原因で胃粘膜に急性の炎症がおきた状態です。主な症状はみぞおちの下辺りの痛み、吐き気や嘔吐ですが、時に吐血・下血(血便)がみられます。 ストレスなどが原因で胃の粘膜がただれ、深い欠損が生じた状態です。重症になると胃壁に穴があく(穿孔(せんこう))こともあります。みぞおちの下辺りの痛み(食後1~2時間に増強)、胸やけ、げっぷなどが典型的な症状で、吐血・下血がみられることもあります。 結腸に発生するがんで、発生部位により右側結腸がん(上行結腸がん)、左側結腸がん(下行結腸がん、S状結腸がん)と呼ばれます。とくにS状結腸にはがんができやすく、直腸がんと合わせて大腸がん全体の約7割を占めます。 多くの場合、初期には無症状です。この部位にある内容物(便)は液状であり、比較的腸管が太いため、がんができても閉塞することはあまりありません。ただし、進行すると右下腹部のしこり、便秘や下痢、黒色便、貧血などの症状がみられます。 初期症状は下血(血便あるいは血液と粘液が混じった粘血便)です。この部位にある内容物(便)は固形で腸管も細いため、がんができると狭くなったり閉塞することがよくあります。そうなると便秘と下痢を繰り返したり、腹痛がしたり、便とガスが出なくなったりします。 盲腸の下にある腸管の一部・虫垂が細菌やウイルスに感染して炎症をおこし、化膿した状態です。主な症状は腹痛(初期にみぞおちやへその辺りから痛みだし、右下腹部へと移動)、吐き気、嘔吐です。炎症が進むにつれ、37~38℃の発熱がみられます。 大腸の粘膜から発生する隆起した突出物(腫瘤)を大腸ポリープといいます。 大腸ポリープは、がん化することはない"非腫瘍性ポリープ"とがん化する"腫瘍性ポリープ"に大別されます。 非腫瘍性ポリープには、若年性ポリープ(幼児、小児の直腸にできる)、炎症性ポリープ(大腸炎が治る過程でできる)、過形成ポリープ(高齢者の直腸にできる)があります。 腫瘍性ポリープは腺腫ともいいます。大腸ポリープの約8割は腺腫です。腺腫のほとんどが1cm以下の大きさですが、2cm以上に成長するとがん化の可能性が高くなります。大腸がんの多くはこの腺腫から発生すると考えられています。 大腸ポリープの形状は、茎のあるものや扁平なものまでさまざまです。加齢とともに増加する病気で、多くは無症状ですが、まれに下血がみられます。 大腸の終末部・直腸にできるがんです。固形状になった便が病変部を刺激するため、早期に下血(血便、粘血便)がみられることがよくあります。がんが大きくなって腸管を詰まらせると便秘と下痢を繰り返したり、排出された便が普段より細くなります。また、がんがあるため、排便しても腸に便が残っている感じがします。

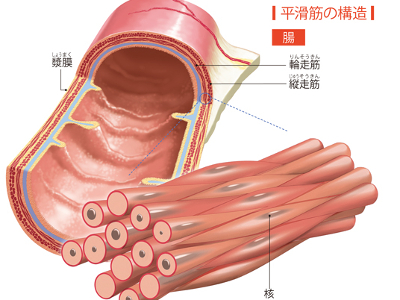

筋肉のはたらき

細い筋原線維が集まって、一つの集合体となったものを筋線維(筋細胞)といいます。さらに、その筋線維の束の集まりが筋肉です。 筋原線維のなかには、たんぱく質の細い線維と、太い線維が対に並んでいます。骨格筋は脳からの指令を受けた運動神経のはたらきにより、互いに引き合ったり、離れたりします。この収縮と弛緩の繰り返しにより、からだや臓器を動かしているのです。 骨格筋は中枢神経、心筋・平滑筋は自律神経からの指令で動いています。 骨格筋は自分の意思で動かせる随意筋です。 骨格筋の重量は、成人男性では体重の約3分の1を占めています。その主成分はたんぱく質で、ミオシンという太い線維と、アクチンという細い線維の2種類から成り立っています。 骨格筋には、収縮する速さにより「遅筋」と「速筋」があります。 遅筋は、酸素を運ぶ赤いたんぱく質を多く含み、からだの深層部で持続的な運動をします。 一方、速筋は、赤い色のたんぱく質が少なく、からだの表面に近い部分で、瞬発的な運動を担います。 また、2つの筋では、収縮をおこす分子(ミオシン)の種類が異なることがわかっています。 心筋は、心臓を形づくり動かす筋肉です。筋線維が結びついた構造をしています。 自らの意思で動かすことはできない不随意筋であり、自律神経やホルモンによってコントロールされています。 心臓は血液の入口となる「心房」と出口の「心室」から成り立っています。心室には右心室と左心室があります。そのうち左心室の心筋は、全身に血液を送り出す役割があるため、肺に送り出す右心室の3倍の厚さがあるなど、とくに強い力に耐えられる構造になっています。 心筋が休むことなく心臓を動かすことで、私たちの生命は維持されています。こうした理由から、心筋は、全身のなかでもっとも丈夫な筋肉といえます。 平滑筋は、心臓以外の内臓や血管の外壁となり、それらを動かすための筋肉です。短く細い紡錘形の筋線維から形成されています。 内臓の多くは内腔側から「輪走筋」、「縦走筋」の2層の平滑筋がついて、その外側を「漿膜」が覆う構造になっています。 「心筋」と同じく、私たちが自らの意思で動かすことのできない不随意筋であり、自律神経やホルモンによってコントロールされています。

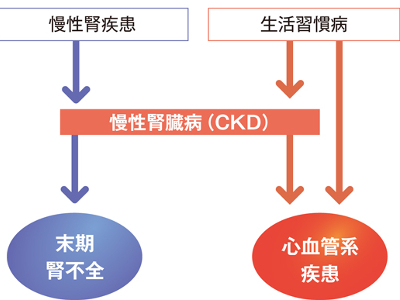

クレアチニン検査の目的

腎機能低下の有無をチェック 血液中のクレアチニンの測定は、腎機能の低下を調べるために重要な検査の一つです。 クレアチニンの尿への排泄が障害されると、血液中のクレアチニンが上昇します。 クレアチニンが高値になるということは、腎臓の排泄機能が低下しているということです。 検査値が高ければ高いほど、腎臓の障害の程度も高いことを示します。 クレアチニンは採血するだけで測定できる簡便な検査なので、腎機能や腎糸球体機能のスクリーニング検査としてよく用いられます。 ただし、高齢者や筋ジストロフィー、長期間病気で休んでいる人などで筋肉量が落ちていると、腎機能が低下していてもクレアチニンが基準値範囲内になることがあります。 また、初期の腎機能低下の場合は、血中クレアチニン値だけでは不十分です。 診断にあたっては、腎糸球体機能をよりくわしく調べるクレアチニン・クリアランスを行います。 クレアチニンは筋肉量に比例するため、男性は女性に比べてやや高めの数値となります。 男性で1.1~1.2mg/dl、女性で0.8~0.9mg/dlになると経過観察が必要とされ、男性で1.3mg/dl、女性で1.0mg/dlを超えると、精密検査または治療を要します。 クレアチニンが基準値を超えて高値になる場合は、急性腎炎、慢性腎炎や糖尿病腎症など腎実質障害が疑われます。 そのほかにも、前立腺肥大や腎結石、腎盂腎炎などによる尿路閉塞性疾患、尿管結腸吻合、火傷や脱水などで血液が濃縮されたときに高値を示します。 一方、尿崩症、妊娠、筋ジストロフィーなどでは、基準値を下回る低値になります。 腎臓病で定期的に透析を受けている患者は年々増加する傾向にあり、今やその数は29万人以上にものぼっています。 原因を疾患別に見てみると、もっとも多いのは糖尿病性腎症と慢性糸球体腎炎で、この2つの疾患で全体の7割以上を占めています。そのほかにも、慢性腎盂腎炎や腎硬化症などの患者が透析を受けています。 透析とは、腎不全に陥り機能が低下した腎臓の代わりに、血液中の老廃物を除去する療法です。1回の治療に3~5時間を要し、1週間に2~3回の治療を受けなければなりません。 腎不全とは、腎機能が正常の30%以下に低下した状態をいい、数時間から数日で発症する"急性腎不全"と、数カ月から数年かけてゆっくり進行する"慢性腎不全"があります。 慢性腎不全は、慢性腎炎や糖尿病性腎症、慢性腎盂腎炎などが進行しておこります。 慢性腎炎や糖尿病腎症で障害された腎機能は、元に戻ることはなく、治療は病気の進行を遅らせることを目的に行われます。 しかし、腎機能が正常の10%以下になると、透析治療を余儀なくされます。 近年は、生活習慣病が背景となって腎機能の低下が持続する慢性腎臓病(CKD:ChronicKidneyDisease)が増えています。 糖尿病や高血圧、肥満、脂質異常症、高尿酸血症などの生活習慣は、脳血管や心血管だけでなく、腎臓や腎臓の血管にも負担をかけます。