アイシェード【eyeshade】

1 強い光から目を保護するための、庇(ひさし)とバンドからなる帽子。 2 ゴールボールやブラインドサッカーなどのスポーツで使用する、目隠しのこと。

アイシー‐カード【ICカード】

《ICは、integrated circuit(集積回路)の略》ICを組み入れたカード。キャッシュカードやクレジットカード、プリペイドカードなどに利用される。従来の磁気カードに比べ、大量の情報を...

アイシーカードがた‐でんしマネー【ICカード型電子マネー】

ICカードを利用した電子マネー。あらかじめ入金した金額をデジタルデータとしてICカードに記録し、商品の購入時に店頭の端末などで即時決済する。交通機関の乗車券として非接触型ICカードが使われるほか...

アイス‐ホッケー【ice hockey】

氷上競技の一。全身を防具で固めスケート靴を履いた1チーム6人ずつの競技者が、木製のスティックでパック(たま)を相手側ゴールに入れて得点を争うもの。冬季オリンピックでは、1924年の第1回大会から...

アイドカ‐の‐ほうそく【アイドカの法則】

《アイドカは、AIDCA。attention(注目)、interest(関心)、desire(欲求)、conviction(確信)、action(行動)の頭文字を並べたもの》広告に接触してから購...

上がり

I〔上がること〕収入が物価の上がりに追いつかないMy income cannot keep up with the rise in prices.II1〔でき上がり,仕上がり〕色の上がりがよいT...

あがりだか【上がり高】

1〔収益〕revenue;〔法律用語〕issue(▼土地などから生じる利益);〔売上高〕proceeds,《口》 take2〔収穫高〕a crop, a yield;〔生産高〕(an) output

上がる

I1〔下から上に行く〕rise, go [come] up;〔登る〕climb up火山から煙が上がっているのが見えたI saw smoke rising from the volcano.彼は...

遺産

legacy《先人などからの》;inheritance《前代などからの》;heritage《文化遺産など》

裏返し

I〔裏にすること〕本を裏返しにするturn a book over/lay a book face downブラウスを裏返しに着るwear one's blouse inside outベッドカ...

やすらか【安らか】

[共通する意味] ★暮らしに大きな変化がなく、おだやかなさま。[英] calm; mild[使い方]〔のどか〕(形動)▽のどかな田園風景▽心のどかに日を暮らす〔安穏〕(形動)▽安穏な生活▽安穏に...

のどか

[共通する意味] ★暮らしに大きな変化がなく、おだやかなさま。[英] calm; mild[使い方]〔のどか〕(形動)▽のどかな田園風景▽心のどかに日を暮らす〔安穏〕(形動)▽安穏な生活▽安穏に...

のどか

[共通する意味] ★太陽が明るく、穏やかな様子。[英] fine[使い方]〔のどか〕(形動)▽のどかな秋の一日〔うららか〕(形動)▽うららかな日和(ひより)▽うららかな光[使い分け]【1】二語と...

うららか

[共通する意味] ★太陽が明るく、穏やかな様子。[英] fine[使い方]〔のどか〕(形動)▽のどかな秋の一日〔うららか〕(形動)▽うららかな日和(ひより)▽うららかな光[使い分け]【1】二語と...

あんのん【安穏】

[共通する意味] ★暮らしに大きな変化がなく、おだやかなさま。[英] calm; mild[使い方]〔のどか〕(形動)▽のどかな田園風景▽心のどかに日を暮らす〔安穏〕(形動)▽安穏な生活▽安穏に...

いちぎゅうめいち【一牛鳴地】

一頭の牛の鳴く声が聞こえる土地の意から、非常に近い距離のたとえ。また、のどかな田園風景の表現。

うんでいばんり【雲泥万里】

非常に大きな差異のたとえ。天と地ほどかけ離れていること。天にある雲と地にある泥では、万里もかけ離れている意から。

かじきとう【加持祈禱】

病気や災難などから逃れるために、神や仏に祈ること。

かっかそうよう【隔靴掻痒】

痒かゆいところに手が届かないように、はがゆくもどかしいこと。思うようにいかず、じれったいこと。物事の核心や急所に触れず、もどかしいこと。靴を隔てて痒いところをかく意から。▽「掻」はかく、ひっかく。「痒」はかゆい。「痒」は「癢」とも書く。「靴くつを隔へだてて痒かゆきを掻かく」と訓読する。

かっかそうよう【隔靴搔痒】

物事が思うようにならず、もどかしいこと。また、物事の核心や急所に触れることができずに、はがゆくじれったいこと。

クーン【Richard Kuhn】

[1900〜1967]ドイツの化学者。牛乳などからラクトフラビン(ビタミンB2)の分離・合成に成功。ビタミンAの合成にも成功。

さい‐りん【蔡倫】

[?〜107?]中国、後漢の宦官。桂陽(湖南省)の人。字(あざな)は敬仲。樹皮や布くずなどから初めて紙を作り、105年、和帝に献上したという。その紙は蔡侯紙とよばれた。

じく‐ほうらん【竺法蘭】

中国に初めて仏教を伝えたといわれるインドからの渡来僧。後漢の明帝の時、洛陽白馬寺に住し、四十二章経などを漢訳した。生没年未詳。

どんむせん【曇無讖】

[385〜433]中インドから北中国の北涼に来た僧。「大般涅槃(だいはつねはん)経」「金光明経」「仏所行讃」などを漢訳。王の政治顧問ともなったが、刺客に殺害された。どんむしん。

ながしま‐ゆう【長嶋有】

[1972〜 ]小説家・俳人。埼玉の生まれ。俳号は肩甲。「猛スピードで母は」で芥川賞受賞。他に小説「サイドカーに犬」「夕子ちゃんの近道」、句集「月に行く」など。

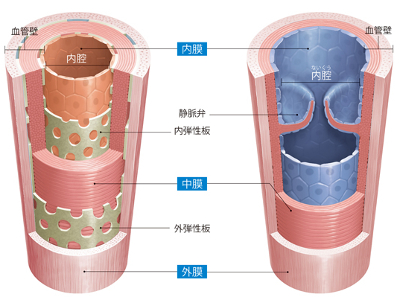

血液循環と血管の構造

血液循環を構成する2つのルート―。その1つは、心臓の左心室から大動脈に拍出された血液が、中動脈→小動脈→細動脈→微細動脈→毛細血管の順に進んで全身を流れ、微細静脈→細静脈→小静脈→中静脈→上大静脈・下大静脈へと合流を繰り返しながら右心房に戻ってくる「体循環」です。 体循環で血液がからだを一周する時間は、約20秒といわれています。このわずかな時間で、血液は左心室を出発し、からだ中を巡りながら必要な部位でガス交換、すなわち酸素を届け、不要な二酸化炭素を引き取って右心房に戻ってきます。 もう一方のルートは、右心房→右心室→肺動脈を経由して肺に入り、肺静脈を通って左心房に戻ってくる「肺循環」です。このコースは、右心房を出てから3~4秒という短時間で血液が心臓に戻ってきます。 肺循環では、体循環のルートを通って心臓に戻ってきた血液から、二酸化炭素や老廃物などを取り除いて、再度、酸素を多く含んだ新鮮な血液に再生するため、肺のなかでガス交換を行ったのち、心臓へと戻します。 肺循環を終えた血液は左心房、左心室を経由して大動脈から再び体循環のルートへと進みます。 血液は、常に体循環、肺循環を交互に繰り返して体内を循環しているのです。 血管は血液が流れるパイプラインであり、パイプの内側にあたる"内腔"と、パイプの外壁となる"血管壁"からできています。 動脈と静脈では構造的な差異が若干あり、まず動脈は内腔が狭く、内側から、薄い「内膜」、厚い「中膜」、「外膜」の3層の膜が重なる厚い血管壁に囲まれ、弾力性に富んだ構造になっています。 また、太い動脈と細い動脈では、それぞれ役割が異なります。大動脈のように太い動脈は、弾力性に富んで心臓からの強い血流を受け止めて、血流を和らげる役割を担います。俗に"弾性血管"と呼ばれています。 細い動脈は"抵抗血管"とも呼ばれ、心臓からの圧力に抵抗して血液量を調整しています。心臓から送られてきた血液を、どこにどれだけ流すのかを分配します。 一方、静脈は体循環から心臓に戻る血液のラインで、体内の二酸化炭素や老廃物を吸収した血液が流れています。動脈同様に3層の膜で血管壁を形成していますが、内膜、中膜ともに薄く、平滑筋や弾性線維も少ないため、血管壁の弾力が強くありません。 静脈を流れる血液は体内の約75%。血管の数も動脈より多く、太いため、逆流を防ぐために弁がついています。さらに手足の筋肉の動きを"血液の流れをサポートするポンプ"として利用し、ゆるやかなスピードで心臓に血液を戻します。 これら動脈と静脈の間には、直径1mmにも満たない(約1/100mm)毛細血管が無数にあり、両者間を網の目状に走っています。 毛細血管の血管壁は、動脈や静脈に比べて薄く、内皮細胞、基底膜、周皮細胞などからできています。平滑筋はありません。

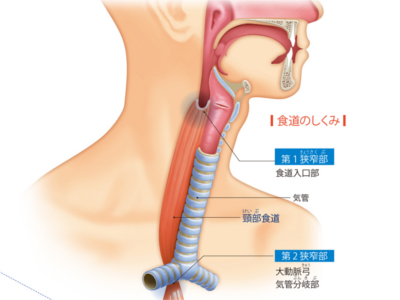

食道のはたらき・食道の構造

食道は、のどと胃をつなぐ細長い管状の器官です。胃や腸などと同じ消化器官の一つですが、消化の機能はなく、食べ物を胃へと運ぶための輸送路として働いています。 食道の長さは成人で25㎝~30㎝ほどあり、長径約2㎝、短径約1㎝の楕円形をしています。ふだん食道は前後につぶれて閉じており、食べ物が通るときにだけ、大きく広がります。 食べ物は、液体で1秒~10秒、固形物で30秒~60秒ほどで、食道を通過していきます。 食道は3つのセクションに分けられます。のどから鎖骨の辺りまでが「頸部食道」。「胸部食道」は最も長く、大動脈、気管支、心臓など重要な器官と隣り合っています。そして、横隔膜から食道・胃接合部(噴門部)までの最も短い部分が「腹部食道」です。 また、食道には生理的狭窄といって、もともとくびれて狭くなっている部分が3カ所あります。食道の入り口部分の「第1狭窄部」。「第2狭窄部」は気管支が交差する部分。「第3狭窄部」は、胃液が逆流しないよう狭くなっています。 これら狭窄部にはがんができやすく、"食べ物がつかえる"などの違和感がある場合は要注意です。 食道の壁は厚さが約4mm。一番内側は「粘膜」で覆われています。この粘膜は、食べ物が通過しやすいよう、また食道が食べ物で傷つかないよう丈夫で滑らかな「重層扁平上皮細胞」という組織でつくられています。 粘膜の外には、「粘膜筋板」という薄い筋肉の層があり、その外は「粘膜下層」といいます。 粘膜下層のさらに外には、「輪状筋」と「縦走筋」からなる固有筋層があり、食道の蠕動運動を担っているのがこれら筋肉の層です。そして、いちばん外側は「外膜」という膜状の結合組織で覆われています。

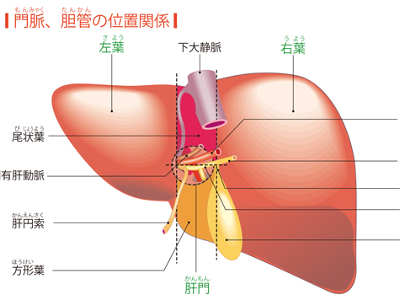

人体最大の臓器―肝臓

肝臓は、重さ約1.5㎏にもなる人体最大の臓器です。上部は横隔膜に、下部は胆のう、胃、十二指腸に接しており、多量の血液を含んでいるため、牛や豚のレバー同様、赤褐色をしています。 肝臓は一見、1つのかたまりのように見えますが、正確には左右2つに分かれており、これを右葉、左葉といいます。 また、多くの臓器では、動脈と静脈の2本の血管が出入りしていますが、肝臓にはもう1本、「門脈」という血管が通っています。 門脈とは胃や腸、すい臓、脾臓、胆のうなどから出た静脈が集まった血管です。肝臓の場合、必要な血液の約80%が門脈から肝臓に入ってきます。 肝臓は、「肝小葉」という直径1mmほどの小さな肝臓組織の集合体です。 肝小葉の周辺の結合組織には、俗に"三つ組"と呼ばれる肝動脈や門脈、胆管の枝が通っており、血液を取り込んだり、胆汁を運び出したりしています。また、肝小葉の中心には肝静脈につながる中心静脈が通っています。 肝小葉をつくっているのは、肝細胞と呼ばれる細胞で、その数は2500億~3000億個もあり、肝機能の中心的な役割を担っています。 肝臓は手術で70%くらいを切除しても、約4カ月で元の大きさに戻り、機能も回復します。これを「肝再生」といいます。 肝細胞の再生能力には、染色体の数が関係しているといわれています。通常の細胞は染色体が46本であるのに対し、肝細胞には染色体を通常の2倍、3倍、4倍ももつものが多く存在します。このことが、驚異的な肝再生を可能にしていると考えられています。