あお【襖】

《「襖」の字音「あう」の音変化》 1 両方の脇(わき)をあけたままで、縫い合わせず、襴(らん)のない古代の上着。位階相当の色によるものを位襖(いあお)といい、武官の礼服や朝服に用いた。わきあけの...

あおくも‐の【青雲の】

[枕] 1 雲がわき出る意から、「出(い)づ」にかかる。「—出で来(こ)吾妹子(わぎもこ)」〈万・三五一九〉 2 雲の色から、「白」にかかる。「—白肩(しらかた)の津」〈記・中〉

アオザイ【(ベトナム)aosai】

《長い服の意》ベトナム女性の民族衣装。上衣は体にぴったりして丈が長くわきに腰までのスリットがあり、クアンというゆったりしたズボンを組み合わせる。正装は白色。

あか‐こっこ【赤こっこ】

ヒタキ科ツグミ属の鳥。全長23センチくらい。頭部は黒く、胸とわきは栗色。伊豆七島の特産種。天然記念物。

あから‐め【あから目】

1 一時、ほかへ目をそらすこと。よそ見。わき見。「獅子(しし)は前に猿の二の子を置きて—もせず守りゐたる」〈今昔・五・一四〉 2 一時、ほかの異性に心を移すこと。浮気。「いみじき色好みを、かく—...

甘酸っぱい

I〔味が〕このみかんは甘酸っぱいThis mandarin orange has a sweet and sour taste.II〔快さと感傷の混じった〕過ぎ去った日々を思うと甘酸っぱい感情が...

泉

Ia spring; a fountainそこに泉がわき出ていたA fountain was gushing forth there.II〔物事の源〕知識の泉a fountain [source...

内玄関

〔家族用の〕a private entrance;〔わきの〕a side entrance [door];〔裏の〕a back entrance [door]

鬱勃

民主化への気運が鬱勃としてわき起こっていたThere was a rapidly growing trend toward(s) democratization.鬱勃たる欲求an irresis...

裏道

I〔裏通り〕a back street [lane];〔わき道〕a bypath;〔裏口へ通じる道〕a passage leading to the back doorII〔正しくない道・手段〕...

わきのした【わきの下】

[共通する意味] ★腕のつけ根の下の部分。[英] the armpit[使い方]〔わきの下〕▽わきの下に体温計をはさむ〔わき〕▽赤ちゃんのわきにベビーパウダーをはたく▽バッグをわきに抱える[使い...

わき

[共通する意味] ★腕のつけ根の下の部分。[英] the armpit[使い方]〔わきの下〕▽わきの下に体温計をはさむ〔わき〕▽赤ちゃんのわきにベビーパウダーをはたく▽バッグをわきに抱える[使い...

わきやく【わき役】

[共通する意味] ★主役を助けて演技する役。また、その役者。[英] a supporting actor[使い方]〔わき役〕▽わき役の演技が光る▽わき役に徹する〔バイプレーヤー〕▽バイプレーヤー...

バイプレーヤー

[共通する意味] ★主役を助けて演技する役。また、その役者。[英] a supporting actor[使い方]〔わき役〕▽わき役の演技が光る▽わき役に徹する〔バイプレーヤー〕▽バイプレーヤー...

きんぺん【近辺】

[共通する意味] ★基準となるものからの距離の隔たりが少ない所。[英] vicinity; nearby(そばの)[使い方]〔そば〕▽いつまでもそばにいてほしい▽子供のそばに近寄る▽机のそばに置...

あんきょらくぎょう【安居楽業】

地位など、今いる環境や状況に心安らかに満足し、自分の仕事を楽しんですること。自分の分ぶんをわきまえて不満をもたず、心安らかに自分のなすべき仕事をすることをいう。また、転じて善政の行われていることのたとえ。世が治まり生活が安定して、みなそれぞれの仕事に励む意から。▽「居きょに安やすんじ、業ぎょうを楽たのしむ」「安居あんきょして業ぎょうを楽たのしむ」と訓読する。

あんぶんしゅき【安分守己】

自分の身の程をわきまえて生き、高望みしないこと。▽「安分」は自分の身の程をわきまえる、おのれの分に安んずる意。「守己」は自分の身を持すること。「分ぶんに安やすんじ己おのれを守まもる」と訓読する。

いしょくれいせつ【衣食礼節】

日常の生活が満ち足りて、安定していればこそ、人は礼儀を知り節度をわきまえることができるということ。

うんじょうりょうへん【雲蒸竜変】

英雄や豪傑などのすぐれた人物が、時運に乗じて出現し活躍すること。雲がわき起こり竜りゅうが勢いを増して、変幻自在に活動する意から。▽天に昇る竜は雲を呼び起こし、その勢いをさらに増すという。「雲蒸」は雲がわき起こること。「竜」は「りゅう」とも読む。

えっそのつみ【越俎之罪】

自分の職務の分ぶんをわきまえずにでしゃばって、他人の権限を侵す罪。出過ぎること。

あちき【阿直岐】

4、5世紀ごろの百済(くだら)の王子。応神天皇の代に渡来し、皇子菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)に経典を教えたと伝えられる。

あんどう‐のぶまさ【安藤信正】

[1820〜1871]幕末の老中。磐城(いわき)国平(たいら)藩主。公武合体を図り、皇女和宮(かずのみや)の降嫁を実現。文久2年(1862)江戸城坂下門外で尊王攘夷(そんのうじょうい)派の水戸浪...

いけ‐の‐たいが【池大雅】

[1723〜1776]江戸中期の南画家。京都の人。名は勤(きん)、別号に霞樵(かしょう)など。柳沢淇園(やなぎさわきえん)・祇園南海と交わり、清人の伊孚九(いふきゅう)の画法を学ぶ。日本南画の大...

うりゅう‐たもつ【瓜生保】

[?〜1337]南北朝時代の武将。越前の人。初め新田義貞に従い、のち足利尊氏(あしかがたかうじ)方に味方し、弟たちが義貞の甥(おい)の脇屋義治(わきやよしはる)を奉じて挙兵するとこれに参加。金崎...

かどわき‐さいしょう【門脇宰相】

《邸が六波羅総門のわきにあったところから》平安時代の武将、平教盛(たいらののりもり)の通称。

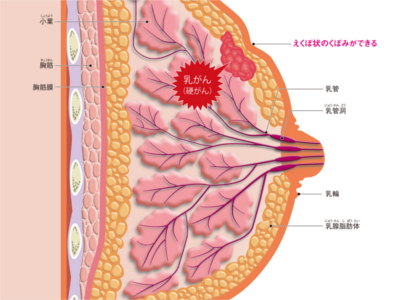

乳がん

女性に多くみられるがんの代表格―乳がん。その約90%は乳腺の乳管から、約5~10%は腺小葉から発生します。乳がんはしだいに乳腺の外に広がっていきます(浸潤がん)。また、リンパ管や血管を通ってわきの下のリンパ節(腋窩リンパ節)やその周辺のリンパ節に転移することもあります。 非浸潤(ひしんじゅん)がん 発がんしたものの、がんが乳腺内にとどまっているもの。極めて早期の乳がん 浸潤がんⅠ期 腫瘤の大きさが2㎝以下で、同じ側の腋窩(えきか)リンパ節に転移がないもの Ⅱ期 触っても腫瘤がわからない、または2㎝以下の大きさでも同じ側の腋窩リンパ節に転移があってさわると硬い。あるいは、同じ側の腋窩リンパ節転移の有無にかかわらず、腫瘤が2.1~5㎝のもの Ⅲa期 腫瘤が2㎝以下の大きさでも同じ側の腋窩リンパ節に転移があり周囲の組織に癒着している。あるいは、腋窩のリンパ節転移はないが胸骨内側のリンパ節膨張のあるもの Ⅲb期 腫瘤の触知や大きさにかかわらず、同じ側の鎖骨下または鎖骨上リンパ節への転移や上腕部にむくみがある。または腫瘤の大きさ、同じ側の腋窩・鎖骨下・鎖骨上リンパ節の転移、上腕部のむくみの有無にかかわらず、腫瘤が胸郭に達するか、同じ側の乳房の皮膚にむくみ、浸潤、潰瘍などの病変がみられるもの Ⅳ期 乳房以外の皮膚への浸潤、反対側の乳房やリンパ節、肺、胸膜などの遠隔転移があるもの

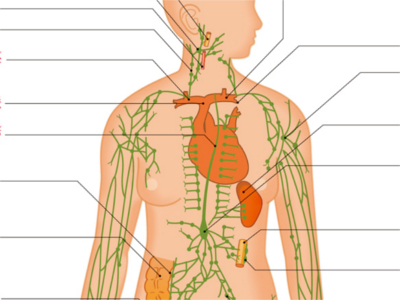

リンパ系の構造とはたらき

からだのなかには、リンパ管という細い管のネットワークが張り巡らされています。 リンパ管は、全身に網の目のように広がっている細いリンパ管(毛細リンパ管)が、合流しながら太くなっていきます。 右側上半身のリンパ管は、合流を繰り返しながら、右リンパ本幹(右胸管)へ、それ以外は左リンパ胸管(胸管)につながります。最終的には右リンパ本幹は内頸静脈へ、左リンパ胸管は鎖骨下静脈へと合流し、血液に戻ります。 毛細リンパ管の壁は内被細胞でできていて、随所に細胞の間が開いている所があり、その隙間からリンパ球を含む組織液がしみ出てリンパ液となります。リンパ管を通って静脈に戻るリンパ液は、心臓から動脈を通り、毛細血管から再びしみ出してリンパ管に入り、循環します。 リンパ管の合流地点の要所には、リンパ節(リンパ腺)と呼ばれる豆状にふくらんだ器官があります。1~20mmという大きさで、数は全身に約800個。首、わき、ひじ、ひざ、足の付け根となる鼠径部など、四肢や頭と体幹をつなぐ関節部に集中しています。 リンパ節は、ケガなどをして細菌などが体内に入った場合、それらをせき止める場所です。細菌が血液に混入するのを防ぐため、傷を負った部位から近いリンパ節で細菌を捕え、その場にとどめます。 そのため、傷口とは別に"リンパ節が腫れる"などの炎症をおこしますが、リンパ節より先に細菌を通さない"関所"の役割を担っているのです。 リンパ液の成分は、血漿とほぼ同じです。しかし、たんぱく質量は少なく、白血球の一部であるリンパ球が含まれています。 リンパ球には、ヘルパーT細胞、キラーT細胞、B細胞、ナチュラルキラー細胞など複数の種類があります。これらは、侵入してきた病原体を攻撃するというはたらきは同じですが、複数の菌に対処できるように、それぞれ攻撃相手となる外敵を違えています。 また、B細胞やT細胞、マクロファージ、樹状細胞などの免疫細胞は、胸腺、脾臓、リンパ節、パイエル板、扁桃、虫垂、赤色骨髄といった付随的なリンパ組織を足場に使って、からだを循環しています。