あおすじ‐あげは【青条揚羽】

アゲハチョウ科のチョウ。翅(はね)は黒色で、中央に青色の斑紋が連なる帯がある。幼虫はクスノキやタブノキの葉を食べる。岩手・秋田両県から南に分布。くろたいまい。

あお‐ばかま【襖袴】

狩襖(かりあお)を着るときにはく括(くく)り袴(ばかま)。幅が狭い。狩袴(かりばかま)。

あか‐くらげ【赤水母】

オキクラゲ科のクラゲ。傘は直径12センチくらい。触手の刺細胞が乾燥して粉になったものが鼻に入るとくしゃみが出るので、ハクションクラゲともよばれる。

あか‐だま【赤玉/赤珠】

1 赤色の玉。また、明るく輝く玉。 2 琥珀(こはく)。 3 赤褐色をした碧玉(へきぎょく)。水にぬれると赤みを増すので、庭石や水石(すいせき)などとして珍重される。佐渡などに産する。赤石。赤玉...

あかぼう‐くじら【赤坊鯨】

クジラ目アカボウクジラ科のハクジラ。体長約7メートル以下。体は紡錘形で短い吻(ふん)がある。

生憎

unfortunately; unluckilyあいにく先約がありますUnfortunately, I have a previous engagement.あいにく一張羅はクリーニング屋に出し...

上げる

I1〔下から上に動かす〕raise;〔持ち上げる〕lift (up)箱を棚の上に上げるlift a box (up) onto a shelf彼は帽子を上げて婦人にあいさつしたHe raised...

頭

I1〔人・動物の首から上〕a head頭のてっぺんthe crown of the head頭から足の先までfrom top to toe/from head to foot頭から落ちるfall...

扱う

1〔(手で)使う〕handle;〔操作する〕operate壊れ物は丁寧に扱ってくれHandle the fragile articles carefully.この機械は扱いやすい[にくい]Thi...

一番

1〔番号の最初〕Number One ((略 No.1));〔第1の順位〕the first;〔1番の位置〕first place;〔首席〕the head [top] ((of))番号札1番の...

かぶる

[共通する意味] ★衣服を体につける。[英] to put on[使い方]〔着る〕(カ上一)▽着物を着る▽セーターを着る〔はく〕(カ五)▽スカート(袴(はかま))をはく▽靴下(足袋)をはく▽長靴...

まとう

[共通する意味] ★衣服を体につける。[英] to put on[使い方]〔着る〕(カ上一)▽着物を着る▽セーターを着る〔はく〕(カ五)▽スカート(袴(はかま))をはく▽靴下(足袋)をはく▽長靴...

はおる【羽織る】

[共通する意味] ★衣服を体につける。[英] to put on[使い方]〔着る〕(カ上一)▽着物を着る▽セーターを着る〔はく〕(カ五)▽スカート(袴(はかま))をはく▽靴下(足袋)をはく▽長靴...

きる【着る】

[共通する意味] ★衣服を体につける。[英] to put on[使い方]〔着る〕(カ上一)▽着物を着る▽セーターを着る〔はく〕(カ五)▽スカート(袴(はかま))をはく▽靴下(足袋)をはく▽長靴...

はく

[共通する意味] ★衣服を体につける。[英] to put on[使い方]〔着る〕(カ上一)▽着物を着る▽セーターを着る〔はく〕(カ五)▽スカート(袴(はかま))をはく▽靴下(足袋)をはく▽長靴...

あくはつとほ【握髪吐哺】

立派な人材を求めるのに熱心なこと。▽「握髪」は髪を洗っている途中で、髪を握って洗うのをやめること。「吐哺」は口中の食べ物を吐き出すこと。「髪かみを握にぎり哺ほを吐はく」と訓読する。「吐哺握髪とほあくはつ」ともいい、略して「吐握」ともいう。

えんけいきょしょう【延頸挙踵】

人や事の到来を待ち望むこと。また、すぐれた人物の出現するのを待ち望むこと。首を長く伸ばし、つま先立って待ちわびる意から。▽「頸」は首。「踵」はくびす・かかと。「頸くびを延のべ踵くびすを挙あぐ」と訓読する。

かんりとうえき【冠履倒易】

人の地位や立場、また、物事の価値が上下逆さまで秩序が乱れているさま。本来頭にかぶるべき冠かんむりを足につけ、足にはくべき履くつを頭にかぶる意から。▽「倒」は逆さまになる意。「易」はかわる、入れかわる意。

さいげつふたい【歳月不待】

時間は、あっという間に過ぎ去ってしまい、人の都合などかかわりないものだということ。年月は、無情に過ぎて行き、待ってはくれないという意味。

しょうはくのじゅ【松柏之寿】

長生き。長寿を祝うことば。また、節度を守って変わらないこともいう。松や柏はくの木が、いつも緑の葉を保ち、樹齢が長いことから。

あずみ‐の‐ひらふ【阿曇比羅夫】

飛鳥時代の武将。滅亡直前の百済(くだら)の救援に赴き活躍したが、白村江(はくすきのえ)で唐の水軍に敗れた。生没年未詳。

あべ‐の‐ひらぶ【阿倍比羅夫】

古代の武将。7世紀中ごろ、斉明天皇の時日本海沿岸の蝦夷(えぞ)を討ち、天智天皇の時百済(くだら)救援のため唐・新羅(しらぎ)と戦ったが、白村江(はくすきのえ)の戦いで敗れた。生没年未詳。

あべ‐りゅうたろう【安部竜太郎】

[1955〜 ]小説家。福岡の生まれ。本名、良法(よしのり)。区役所職員や図書館司書を経て作家デビュー。「血の日本史」で注目され、その後も歴史小説を中心に活躍。「等伯(とうはく)」で直木賞受賞。...

あるが‐ちょうはく【有賀長伯】

⇒ありがちょうはく(有賀長伯)

いづつ‐かずゆき【井筒和幸】

[1952〜 ]映画監督。奈良の生まれ。関西を舞台にした青春映画「岸和田少年愚連隊 BOYS BE AMBITIOUS」で鮮烈な印象を与えた。その後は幅広いジャンルの作品で人気を集める。テレビ出...

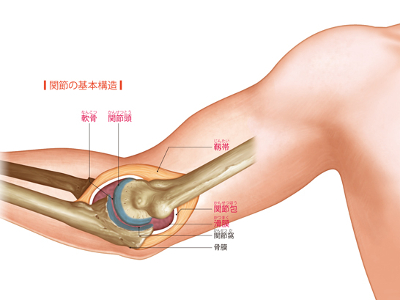

多様な動きを生む関節

骨と骨をつないでいる関節は、関節包という袋で包まれています。 関節包の内側にある滑膜では、関節の動きをスムーズにするための潤滑油となる滑液を分泌しています。 また、関節包の外側には、靱帯があります。靱帯には"腱"となった筋肉の一端がついていて、筋肉の動きを骨に伝達する役割を果たしています。 関節頭の先端および関節窩は関節軟骨で覆われています。関節軟骨はクッション性があり、外部からの衝撃や、運動による骨同士の摩擦を吸収して、関節の骨同士が傷つかないようにガードしています。 関節軟骨は、表面が滑らかな硝子様軟骨からできています。硝子様軟骨の構造は網目状になったコラーゲン線維でできた骨組みに、プロテオグリカンという物質が絡み付くようになっています。 プロテオグリカンは、水分と融合しやすいため、子どもでは軟骨に水分を多く含みそれだけクッション性も高いのですが、加齢などで水分量が減少すると衝撃を和らげる力も減少してしまいます。 そのため、関節を動かしただけで骨の摩擦をおこし、痛みを感じる関節痛を引き起こすようになります。

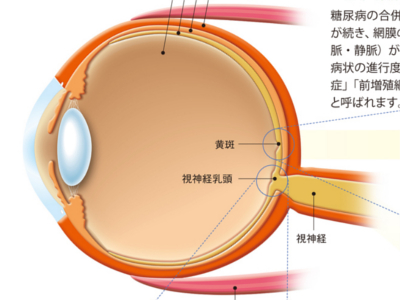

目の病気の仕組み(糖尿病網膜症/網膜静脈閉塞症/網膜剥離)

目の病気のなかでも、網膜に何らかの異常を引き起こす病気は、視覚に大きなダメージを与えます。眼底(主に網膜)に出血がおきる「糖尿病網膜症」や「網膜静脈閉塞症」、網膜がはがれてしまう「網膜剥離」がその代表です。 糖尿病の合併症の一つで、高血糖が続き、網膜の細かな血管(細小動脈・静脈)が障害された状態です。病状の進行度により、「非増殖網膜症」「前増殖網膜症」「増殖網膜症」と呼ばれます。 ・第1段階 非増殖網膜症 障害された血管にコブのようなもの(毛細血管瘤)ができます。このコブから血液中の成分がもれると網膜がむくみます。また、網膜に白いシミのようなもの(白斑)ができたり、傷んだ血管から出血することもあります。 ・第2段階 前増殖網膜症 細小動脈血管に血栓ができると血流が途絶え、神経線維が壊死して、白い斑点(軟性白斑)が出現します。また、血管の太さが不規則になり、不完全でもろい血管(新生血管)が新たにでき始めます。 ・第3段階 増殖網膜症 酸欠状態を切り抜けようと新生血管が硝子体内へ出現します。新生血管はもろいため、出血をおこします。また、新生血管の周囲に膜状の組織(増殖膜)がつくられ、網膜や硝子体を足場に成長。成長過程で増殖膜が収縮し、網膜を引っ張った場合、網膜剥離がおきます。 網膜の静脈が詰まってしまう病気です。平行して走行する動脈が硬化したために静脈が圧迫され、詰まるケースがほとんどです。多くの場合、視神経乳頭のあたりから枝分かれして網膜全体に広がっている網膜動脈・静脈の交差している部分で詰まります。詰まったのちに静脈から出血して網膜に血液があふれてくると、その部分の網膜は光を感知できず、視野が欠損します。 何らかのきっかけで網膜に穴があき、そこから液化した硝子体が流入して、網膜がはがれてしまう病気です。 網膜の穴には、何かのはずみで硝子体に網膜が引っ張られて破れた「裂孔」と、網膜に自然に生じた「円孔」の2種類があります。 図は後部硝子体剥離によって生じた裂孔から網膜剥離へと至る過程を表したものです。 裂孔原性網膜剥離の経過 ①加齢とともに、ゼリー状の硝子体内部が液化して流れ出したり、収縮をおこすと、硝子体が網膜からはがれて前方へ移動する(後部硝子体剥離) ②硝子体が前方へ移動するため、網膜が引っ張られて穴(裂孔)があく ③液化した硝子体が裂孔に流れ込み、神経網膜が色素上皮層からはがれて浮き上がる 「牽引性網膜剥離」と「浸出性網膜剥離」の2つのタイプがあります。 ・牽引性網膜剥離 網膜の血管(新生血管)が硝子体中にのび、硝子体と網膜が癒着し、硝子体は液化する。新生血管の周囲にできた増殖膜が収縮して網膜を引っ張り、剥離させる。糖尿病網膜症に多い ・浸出性網膜剥離 脈絡膜に腫瘍や炎症が生じ、その部分からしみ出た水分(浸出液)が神経網膜と色素上皮層・脈絡膜の間にたまり、網膜を剥離させる