あい‐あい【相合(い)/相相】

《「あいやい」とも》 1 互いに優劣のないこと。「少しのものも—にほどこして」〈倉田・出家とその弟子〉 2 物事を一緒にすること。二人以上で、一つの物を所有し使用すること。「仏壇の御あかしと—で...

あい‐し【哀思】

ものがなしい気持ち。「夜ふけて灯前独り坐す—悠々堪ゆべからず」〈独歩・独坐〉

アイス【ice/(ドイツ)Eis】

1 氷。 2 氷で冷やすこと。また、冷やしたもの。⇔ホット。 3 「アイスクリーム」「アイスキャンデー」の略。 4 《アイスクリームの訳語「氷菓子」と同音であるところから》高利貸しのこと。明治時...

アイス‐キャンデー

《(和)ice+candy》果汁などを容器に入れ、中心に木の柄を挿して凍らせた氷菓子。《季 夏》「貧しき通夜—噛み舐めて/三鬼」

あい‐ぜん【靄然/藹然】

[ト・タル][文][形動タリ] 1 雲・霞(かすみ)などがたなびいたり、もやが立ちこめるさま。「—たる暁霞(ぎょうか)」 2 気分などが穏やかでやわらいださま。「掻(かき)乱されし胸の内は—とし...

ああ

1〔感動したり,嘆いたりして〕ah!; oh!(▼擬音語.ahはしばらく前から感じていた気持ちを表し,ohよりも感慨深い)ああ,うれしいOh, I'm so glad!ああ,うらやましい(Oh,...

間

1〔二つの物・場所にはさまれた部分〕between間にテニスコートのある二つの建物two buildings with a tennis court 「in between [between t...

明かす

1〔明らかにする〕disclose遠大なる計画を明かしたHe disclosed his ambitious plans to me.彼は来られない理由を明かしたHe explained why...

暁

I〔夜明け〕dawn; daybreak暁に at dawn [daybreak]; at break of day暁の空the sky at dawnII〔物事が実現するその時〕その仕事の完成...

明るい

I1〔光線が十分である〕light;〔照明が十分である〕(well-)lighted;〔輝いている〕bright;〔発光する〕luminous明るいうちにwhile it is (still) ...

あけばん【明け番】

[共通する意味] ★勤務時間帯による勤務形態の種別。[使い方]〔日勤〕スル▽日勤にかえてもらう▽六日間日勤する〔夜勤〕▽夜勤が多い仕事▽昨夜は夜勤だった▽夜勤明け〔明け番〕▽明け番のときは朝八時...

にっきん【日勤】

[共通する意味] ★勤務時間帯による勤務形態の種別。[使い方]〔日勤〕スル▽日勤にかえてもらう▽六日間日勤する〔夜勤〕▽夜勤が多い仕事▽昨夜は夜勤だった▽夜勤明け〔明け番〕▽明け番のときは朝八時...

やきん【夜勤】

[共通する意味] ★勤務時間帯による勤務形態の種別。[使い方]〔日勤〕スル▽日勤にかえてもらう▽六日間日勤する〔夜勤〕▽夜勤が多い仕事▽昨夜は夜勤だった▽夜勤明け〔明け番〕▽明け番のときは朝八時...

とまりばん【泊まり番】

[共通する意味] ★正規の就業時間とは別に、そこに勤務する人が交替で番をすること。[英] on duty[使い方]〔当直〕スル▽交替で当直する▽当直の医師▽当直日誌〔日直〕▽夏休みの日直に出る▽...

やたい【屋台】

[共通する意味] ★簡単な構造の店。[英] a roadside stand[使い方]〔露店〕▽金魚すくいの露店〔屋台〕▽ラーメンの屋台▽屋台で一杯飲む〔夜店〕▽縁日の夜店▽夜店をひやかす〔売店...

いちじょうのしゅんむ【一場春夢】

人生の栄華が、きわめてはかなく消えてしまうことのたとえ。ひとときだけの短い春の夜に見る夢の意から。▽「一場」はその場かぎり、ほんのわずかの短い間の意。

しゃけいそんせつ【車蛍孫雪】

車胤しゃいんが夏の夜に蛍の光で読書し、孫康そんこうが冬の夜に雪に照り返された月明かりで読書した故事。苦学のたとえ。車胤聚蛍しゃいんしゅうけい「孫康映雪そんこうえいせつ」

ほうかんげきたく【抱関撃柝】

門番や夜回りの意。低い役職の人のこと。▽「抱関」は門番のこと。「関」はかんぬきの意。「撃柝」は拍子木をたたいて夜回りをすること。「柝」は拍子木の意。

よめとおめ【夜目遠目】

女性は、夜に見たり、遠くから眺めたり、笠を着けたりして、はっきり見えないほうが美しく見えるということ。

れんじつれんや【連日連夜】

毎日、昼夜を問わず。幾日も幾晩も続いて。

あおの‐そう【青野聡】

[1943〜 ]小説家。東京の生まれ。青野季吉(すえきち)の三男。早稲田大学中退後渡欧、各国を放浪する。「愚者の夜」で芥川賞受賞。「人間のいとなみ」で芸術選奨。他に「母よ」「女からの声」など。

しま‐こうじ【島耕二】

[1901〜1986]俳優・映画監督。長崎の生まれ。本名、鹿児島武彦。はじめ俳優として活躍、のち監督となり「風の又三郎」「次郎物語」など文芸作品の映画化に手腕を発揮する。戦後は娯楽作品を多く手が...

でん‐かん【田漢】

[1898〜1968]中国の劇作家・詩人。長沙(湖南省)の人。字(あざな)は寿昌(じゅしょう)。東京高師に学び、帰国後「南国月刊」を編集。のち、中国共産党に入党し、抗日民族統一戦線に協力。解放後...

ブルック【Peter Brook】

[1925〜2022]英国の演出家・映画監督。RSC(ロイヤルシェークスピア劇団)の演出家として「リア王」「真夏の夜の夢」などを演出。後年はパリに拠点を移し、国際的に活躍。映画監督としては「雨の...

よさ‐ぶそん【与謝蕪村】

[1716〜1784]江戸中期の俳人・画家。摂津の人。本姓は谷口、のち与謝と改める。蕪村は俳号。別号、宰鳥・紫狐庵。画号、四明・長庚・謝寅など。江戸に出て俳人早野巴人(はやのはじん)(夜半亭宋...

[1716〜1784]江戸中期の俳人・画家。摂津の人。本姓は谷口、のち与謝と改める。蕪村は俳号。別号、宰鳥・紫狐庵。画号、四明・長庚・謝寅など。江戸に出て俳人早野巴人(はやのはじん)(夜半亭宋...

血糖値検査の目的

糖尿病の有無をチェック 血液中に含まれる血糖の量を示す値を血糖値といいます。血糖を調べる検査にはいくつかの種類がありますが、一般の健康診断や人間ドックで調べられるのは、「空腹時血糖値」と「HbA1c」です。いずれも高血糖、すなわち、糖尿病の有無を調べるために行われます。 空腹時血糖値は、その名のとおり、空腹の状態のときの血糖値を調べる検査です。食後は食事の影響を受けて、誰しも血糖値が上昇します。その後、インスリンが働いて、通常、食前などの空腹時には血糖値は下がります。しかし、糖尿病でインスリンの作用が低下していると、ブドウ糖が代謝されず、血糖値が高い状態がいつまでも続きます。そこで、空腹時血糖値の検査を受けるときは、9時間以上絶食したのちの空腹時に血液を採取し、血糖値を測定します。通常は、検査前日の夜から飲食を控え、翌日の朝に採血します。 血糖の状態を調べるもう一つの検査が、「HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)」です。血糖値が高い状態が長く続くと、血液中の赤血球の成分であるヘモグロビンにグルコースが結合し、グリコヘモグロビンを形成します。これが、HbA1cです。 赤血球の寿命は約4カ月といわれ、その間ヘモグロビンは体内を巡り、血液中のブドウ糖と少しずつ結びついていきます。つまり、血糖値が高い状態が長く続いていればいるほど、HbA1cも多くなるということです。 血液中のHbA1cは、赤血球の寿命の約半分くらいにあたる時期の血糖値を反映するといわれ、過去1~2カ月の血糖の状態を推定できることになります。HbA1cは、空腹時血糖値同様、採血して調べますが、食事の影響を受けないので、いつでも検査することができます。 血糖値が範囲を超えて上昇する要因としては、インスリンの分泌不足、あるいはインスリンの作用低下があげられます。健康な人では、一定濃度のインスリンが常に分泌されており、作用も安定しています。食後は血糖値が少し上昇しますが、インスリンの分泌も増加し、その働きによって血糖値は正常範囲を超えて上がらないようになっています。 ところが、インスリンの分泌量が少なかったり、分泌されるタイミングが悪かったり、インスリン抵抗性といって、分泌されたインスリンがうまく働かなかったりすると、血糖値は正常範囲を保てなくなります。このような状態はⅡ型糖尿病といい、日本人の糖尿病のほとんどがこのⅡ型糖尿病です。Ⅱ型糖尿病の原因には、遺伝的素因に加えて過食、運動不足、肥満、ストレスなどの生活習慣が大きくかかわっているといわれています。 また、糖尿病には、インスリンがほとんど分泌されないⅠ型糖尿病というものもあり、こちらは一種の自己免疫疾患であり、遺伝的体質が深く関係していると考えられています。 高血糖や糖尿病は、それ自体は命にかかわる病気ではありませんが、糖尿病のもっとも大きな問題点は合併症です。糖尿病の合併症は、細小血管合併症と大血管合併症の2つに大きく分けられます。 細小血管合併症には、「糖尿病性網膜症」、「糖尿病性神経障害」、「糖尿病性腎症」の3つがあり、高血糖によって細い血管の壁が破壊されておこります。いずれも糖尿病特有の合併症で、三大合併症と呼ばれています。 大血管合併症は、動脈硬化に由来するものです。糖尿病は動脈硬化の危険因子の一つであり、高血圧や脂質異常症、肥満などと相まって、動脈硬化を促進します。 結果、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患の引き金となります。 さらに、糖尿病で血糖コントロールの悪い人は、肺炎、腎盂腎炎、壊疽などのさまざまな感染症にもかかりやすくなります。 また、糖尿病の領域には至らなくとも、境界域にある人も合併症には要注意です。とくに食後2時間血糖値(ブドウ糖負荷試験)が境界域にある人(IGT=耐糖能異常)は、動脈硬化が進みやすく、脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まります。

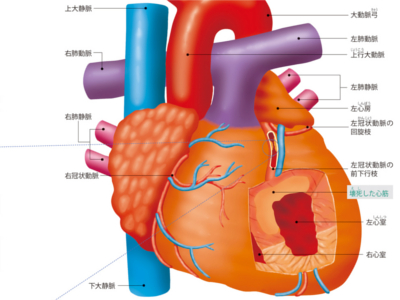

心臓の病気の仕組み(心筋梗塞/虚血性心疾患/狭心症)

ある日突然、「このまま死んでしまうのではないか?!」と思うほどの胸痛発作におそわれる……。そんな激しい胸痛が30分以上続き、時に致命的となる疾病が「心筋梗塞」です。日本人の死因、第2位を占める心臓病。その多くが「心筋梗塞」に代表される「虚血性心疾患」なのです。 虚血性心疾患は、心筋(心臓の筋肉)に血液を供給する冠動脈が詰まったり、狭くなることによって、心筋が虚血状態(血液不足)に陥おちいったときにおこります。心筋への血流が一時的に悪くなり、胸の痛みを生じる状態を「狭心症」といいます。狭心症に伴う胸痛(狭心症発作)は数十秒~数分間で治まります。 一方、心筋梗塞は、血栓などによって冠動脈が閉塞し、そこから先への血流が完全に途絶えたときにおこります。激しい胸痛とともに、血液の供給を断たれた心筋の細胞は次々に酸素欠乏、栄養不足に陥り、壊死してしまいます。狭心症、つまり、一時的な虚血ならば、心筋が壊死することはありません。しかし、虚血状態が長く続く心筋梗塞の場合は、心筋の一部が死んでしまいます。治療が遅れると、命を落とすことにもなりかねないのです。 「動脈硬化」 心筋を虚血状態に至らしめるのは、"冠動脈の狭窄(きょうさく)"です。冠動脈が狭くなったり、ふさがってしまう原因には2つあり、1つは「動脈硬化」です。 動脈硬化とは、文字どおり「動脈が硬くなる」ことです。血管は年齢とともに老化し、血管の内壁は滑らかさを失っていきます。ザラザラした内壁にはコレステロールなどが付着しやすくなり、厚く硬くなります。これが、動脈硬化の状態です。 硬くなった動脈はしなやかさを失うため、血液をうまく送り出せず、心臓に負担をかけます。また、動脈の内壁に入り込んだコレステロールは、ドロドロした粥腫(じゅくしゅ)(プラークまたはアテロームともいう)を形成し、この粥腫が動脈の内腔をいっそう狭くし、心筋への血流を悪くします。さらに、粥腫が破裂して血栓(血のかたまり)が形成され、動脈を詰まらせたりするのです。 「冠攣縮(かんれんしゅく)」 冠動脈の狭窄を招くもう1つの原因――冠攣縮とは、冠動脈が一時的に痙攣して細くなることをいいます。冠攣縮によって、心筋への血流が不足するものを「冠攣縮性狭心症」といい、このタイプの狭心症は、欧米人より日本人に多くみられます。血管壁の異常や、自律神経系の異常が関係しておこるのではないかといわれています。 冠攣縮性狭心症の発作は運動時におこることもありますが、夜間から早朝にかけての安静時や飲酒時、喫煙時におこることが多いのが特徴です。また、冠攣縮性狭心症が長時間持続すると、心筋梗塞につながることもあります。

腎臓・泌尿器の病気の仕組み(腎がん・急性腎炎・尿路結石など)

腎臓は尿をつくるだけでなく、体液に含まれるナトリウムやカリウムなどの成分を調節したり、赤血球の産生を促すホルモンや血圧を調節するホルモンをつくるなど、多様なはたらきを担っています。そんな腎臓にダメージを与えるのが「腎炎(糸球体腎炎)」や腎臓のがんです。 また、「尿路結石」や「腎不全」、「前立腺肥大」がおこると、尿が出にくくなったり、出なくなったり、逆に頻尿になったりと、排尿に異変が生じます。 腎臓の中心部にある腎盂は尿を尿管へ送る通路です。この腎盂で発生するのが腎盂がんです。腎盂は移行上皮と呼ばれる粘膜で構成されており、がんはここで発生します。尿管も移行上皮で構成されているため、腎盂がんに尿管がんを合併することも少なくありません。 腎臓の尿細管の上皮細胞から発生するがんで、腎臓にできるがんの約9割を占めるといわれています。腎細胞がんは静脈へ侵入して広がる傾向があり、腎静脈から下大動脈へと腫瘍血栓をつくって、心臓の右心房へ達することもあります。 腎炎の一種である急性糸球体腎炎は、腎臓以外のところで感染がおき、その後、感染した病原体に対する免疫反応が糸球体を障害していくというものです。不要なものをこしとる毛細血管の"基底膜"という部分に、感染した病原体とこれに立ち向かう物質が結合した"免疫複合体"が沈着して炎症がおきます。すると、基底膜が分厚くなったり、毛細血管の内皮細胞が壊死するなどの異変が発生します。 急性腎不全は①血圧低下や全身の血流量低下、②重い急性腎炎や尿細管の閉塞など、③尿路以降の病変(腎臓から下の尿路結石など)が原因で数時間から数日の間に腎機能が著しく低下した状態です。1日の尿量が400ml以下になります。 慢性腎不全は糖尿病や慢性糸球体腎炎などの腎臓病が原因で、糸球体の能力が50%以下になった状態です。クレアチニンクリアランスという検査の数値が30~50ml/分になったころから、夜間の多尿などの症状が現れます。 ①ネフロンの壊死が始まり、その機能が中程度に障害された状態 ②ネフロンの壊死が進んだ状態。腎機能はかなり低下する 尿路結石 尿路結石は、尿の通り道である尿路に結石ができる病気の総称。結石がある場所により、 腎杯結石、腎盂結石、尿管結石、膀胱結石、尿道結石に分類されます。 進行過程 第1期 さほど肥大は進んでいないが、膀胱・尿道が刺激されるため下腹部に不快感がある。また、頻尿(とくに夜間の頻尿)がみられたり、排尿してもまだ尿が残っているような感じがする。 第2期 結節性腫瘤が中等度に肥大。尿が出るまでに時間がかかったり、排尿が終わるまでに時間がかかるようになる。残尿感、頻尿も強くなる。また、膀胱に尿が残るようにもなる。 第3期 前立腺全体が肥大すると尿道は閉じてしまう。膀胱の残尿量は300~400mlとなり、膀胱が拡大。残尿量がさらに増えると自分の意思で尿を出すことができず、絶えず尿が少量ずつもれ出る状態になる。