あ【吾/我】

[代]一人称の人代名詞。わたし。われ。わ。「—を待つと君が濡れけむ」〈万・一〇八〉 [補説]主に上代に用いられ、平安時代には「あが」の形を残すだけになった。

アア‐ようがん【アア溶岩】

《aa lava》地表に噴出したマグマが冷えて固まったとき、表面がとげとげしくがさついた構造となる溶岩。粘性が高く、変形速度が小さい場合に生成される。鉱滓状(こうさいじょう)溶岩。→パホイホイ溶岩

あい【藍】

1 タデ科の一年草。高さ50〜80センチ。茎は紅紫色で、葉は長楕円形。秋、穂状に赤い小花をつける。葉・茎から藍染めの染料をとり、京都・大坂・阿波が産地として知られた。果実は漢方で解熱・解毒に使う...

アイ【eye】

目。目の形をしたもの。目の役をするもの。「—ライン」「マジック—」

あい‐あい【哀哀】

[ト・タル][文][形動タリ]深く悲しむさま。悲しく哀れなさま。「歌う声—として野づらに散りぬ」〈蘆花・不如帰〉

愛顧

patronage人の愛顧を受けるbe patronized by a person永らくご愛顧いただきましたThank you for your many years of patronage...

上がり

I〔上がること〕収入が物価の上がりに追いつかないMy income cannot keep up with the rise in prices.II1〔でき上がり,仕上がり〕色の上がりがよいT...

朝顔

a morning glory朝顔形のfunnel-shaped朝顔市a morning-glory fair

浅瀬

a shoal, shallows(▼通例複数形);〔川の〕a ford(▼歩いて,または馬で渡れる所)浅瀬に乗り上げるrun ashore/run aground浅瀬を歩いて渡るwade ac...

鮮やか

1〔色・形などが際立っている様子〕鮮やかな vivid; bright鮮やかな赤bright [brilliant] red鮮やかな木の緑the 「fresh green [《文》 verdur...

たっしゃ【達者】

[共通する意味] ★体の調子がよくて、気力、体力が盛んな様子。[使い方]〔元気〕(名・形動)〔健康〕(名・形動)〔丈夫〕(名・形動)〔達者〕(名・形動)[使い分け]【1】「元気」は他の語にくらべ...

けんこう【健康】

[共通する意味] ★体の調子がよくて、気力、体力が盛んな様子。[使い方]〔元気〕(名・形動)〔健康〕(名・形動)〔丈夫〕(名・形動)〔達者〕(名・形動)[使い分け]【1】「元気」は他の語にくらべ...

すき【好き】

[共通する意味] ★自分の思いどおりに行動すること。[英] selfishness[使い方]〔勝手〕(名・形動)▽何をしようと君の勝手だ▽勝手に使ってはいけない〔気まま〕(名・形動)▽気ままな生...

じょうぶ【丈夫】

[共通する意味] ★体の調子がよくて、気力、体力が盛んな様子。[使い方]〔元気〕(名・形動)〔健康〕(名・形動)〔丈夫〕(名・形動)〔達者〕(名・形動)[使い分け]【1】「元気」は他の語にくらべ...

かって【勝手】

[共通する意味] ★自分の思いどおりに行動すること。[英] selfishness[使い方]〔勝手〕(名・形動)▽何をしようと君の勝手だ▽勝手に使ってはいけない〔気まま〕(名・形動)▽気ままな生...

きゅうとうぼくしゅ【旧套墨守】

古いしきたりや方法などを固く守ること。また、古いしきたりなどにとらわれて融通のきかないこと。▽「旧套」は古いしきたりや形式・方法。また、ありきたりのやりかた。「墨守」は固く守ること。

しでんせいそう【紫電清霜】

紫のいなずまのように光り輝き、清く白い霜のように、きりっとひきしまっていること。鋭く光り輝く武器のいかめしさの形容。また、人がすぐれて光り輝き、節操の堅い形容。▽「紫電」は紫のいなずま。研ぎ澄まされた武器の輝きの形容。また、すぐれて輝く形容。「清霜」は清らかにきりっとひきしまったものの形容。

ほうていばんり【鵬程万里】

はるか遠くへだたった旅路・道程のたとえ。また、限りなく広がる大海の形容。前途が洋々たることの形容に用いられることもある。▽「鵬」は想像上の巨大な鳥。おおとり。背中の大きさは何千里あるかわからず、つむじ風を起こして九万里の上空に飛び上がるという。「程」は道程の意。「万里鵬程ばんりほうてい」ともいう。

めいぼうこうし【明眸皓歯】

美女の形容。美しく澄んだ目もとと、白く美しい歯並びの意から。非業の死を遂げた楊貴妃ようきひをしのんで、唐の詩人杜甫とほが作った詩の語で、もとは楊貴妃の美貌びぼうを形容した語。▽「眸」は瞳ひとみのこと。「皓」は白くきれいなこと。「皓」は「皎」とも書く。「皓歯明眸こうしめいぼう」ともいう。

ようしろうほ【鷹視狼歩】

たかのように鋭い目つきと、おおかみのように欲深く獲物を求めるような歩き方。猛々しく欲深で残忍な人物の形容。また、勇猛ですきを見せない豪傑の形容としても用いられる。▽「鷹視」は欲深で凶悪な人の鋭い目つきのたとえ。

うえむら‐ぶんらくけん【植村文楽軒】

人形浄瑠璃の文楽座座元。  (初世)[1751〜1810]江戸時代後期の人。大坂に人形浄瑠璃座「高津(こうづ)新地の席」を創設、文楽座の基礎を築いた。

(初世)[1751〜1810]江戸時代後期の人。大坂に人形浄瑠璃座「高津(こうづ)新地の席」を創設、文楽座の基礎を築いた。  (4世)[1813〜1887]江戸後期か...

(4世)[1813〜1887]江戸後期か...

きりたけ‐もんじゅうろう【桐竹紋十郎】

文楽の人形遣い。  (初世)[1847?〜1910]大坂の生まれ。本名、小林福太郎。桐竹門十郎の子。父の名跡門十郎を継いだが、のち紋十郎と改めた。女形遣いの名手。

(初世)[1847?〜1910]大坂の生まれ。本名、小林福太郎。桐竹門十郎の子。父の名跡門十郎を継いだが、のち紋十郎と改めた。女形遣いの名手。  (2世)[1900〜1970...

(2世)[1900〜1970...

シェーラー【Max Scheler】

[1874〜1928]ドイツの哲学者・社会学者。カントの形式主義倫理学に反対し、実質的価値倫理学を確立。現象学的方法を心理学・社会学・哲学などに適用した。晩年は、哲学的人間学の樹立に尽力。著「倫...

デービス【William Morris Davis】

[1850〜1934]米国の地理学者。地形の発達過程を進化論的に見て地形輪廻説を提唱、世界の地形学に進歩をもたらした。著「自然地理学」「地形の説明的記載」など。

ブント【Wundt】

(Wilhelm 〜)[1832〜1920]ドイツの心理学者・哲学者。世界初の心理学実験室をつくり、実験心理学を創始。現代心理学の祖の一人。著「生理学的心理学綱要」「民族心理学」など。

(Wilhelm 〜)[1832〜1920]ドイツの心理学者・哲学者。世界初の心理学実験室をつくり、実験心理学を創始。現代心理学の祖の一人。著「生理学的心理学綱要」「民族心理学」など。  (M...

(M...

アルコールと肝臓

アルコールを分解して無毒化することも、肝臓の仕事の一つです。お酒からとったアルコールの約20%は胃から、残りの約80%は小腸から吸収され、門脈を通って肝臓へ運ばれます。 肝臓に運ばれたアルコールは、アルコール脱水素酵素(ADH)などのはたらきによって、アセトアルデヒドという物質に分解されます。 アセトアルデヒドは、さらにアセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)によって酢酸に分解されます。酢酸は無害な物質で、全身を巡る間に筋肉や脂肪組織で分解され、最終的には二酸化炭素と水になり、尿や息と一緒に体外へ排泄されます。 なお、アルコールの約20%くらいは代謝されず、そのままの形で尿や汗、息などとともに排泄されます。

胃腸検査の目的

便潜血は、食道や胃などの消化管の潰瘍やポリープ、がんなど、出血を伴う消化管の病気を調べる検査です。胃や腸などの消化管に出血があると、便に血が混じります。便潜血では、採取した便に試薬を使い、その変化から出血しているかどうかを判定します。 腹部単純X線検査では、横隔膜や腹部のガスの状態、腎臓や腰椎、骨盤の形状などを調べ、病変をチェックします。上部消化管X線造影撮影と上部消化管内視鏡検査は、いずれも食道、胃、十二指腸の病変を調べるための検査です。 便潜血は、潜血が確認されなければ「陰性」と判定されます。 腹部単純X線検査、上部消化管X線造影撮影、上部消化管内視鏡検査は、病変が確認されなければ「異常所見なし」と判定されます。 便潜血で陽性となる要因には、消化管の潰瘍やポリープ、がんなどが考えられます。 腹部単純X線検査で異常がみられる場合は、ガスのたまる腸閉塞、腹水のたまる腹膜炎などが疑われます。腎結石や胆石のときは、結石の病変がはっきりした白い陰影として映ります。 上部消化管X線造影撮影と上部消化管内視鏡検査では、食道炎、食道がん、食道静脈瘤など食道の病気、胃炎、胃潰瘍、胃がん、胃ポリープなど胃の病気、十二指腸潰瘍など十二指腸の病気があると、異常所見がみられます。

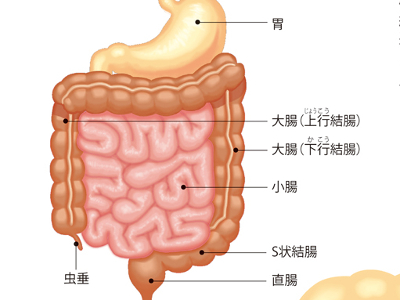

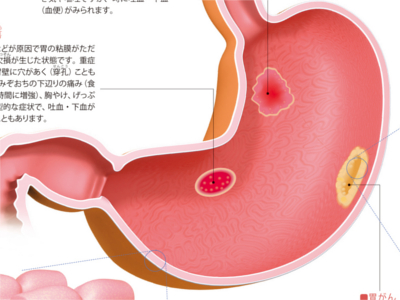

胃と大腸の病気(胃がん/急性胃炎/胃潰瘍/大腸ポリープ/結腸がん/虫垂炎/直腸がん)

胃と大腸の内側は表面を粘膜で覆われていますが、異変には非常にデリケートにできています。 そのため、胃は暴飲暴食などの刺激で胃粘膜が傷つきやすく、病的な変化をおこすと、痛みが生じたり、胸やけや吐き気など不快な症状が現れます。また、大腸は腹痛をはじめ、下痢や便秘、お腹が張った感じ、下血(血便)などの症状が現れます。 しかし、胃、大腸ともにがんやポリープなどができた場合、早期には自覚症状が現れにくく、病気を進行させてしまう恐れがあります。普段、異変を感じないからといって、胃や腸が丈夫だと過信はせずに定期的に検診を受けるよう心がけましょう。 胃壁の最も内側にある粘膜内の細胞が、何らかの原因でがん細胞となり、無秩序に増殖を繰り返すのが胃がんです。 がんは、はじめは30~60μm(1μmは1000分の1mm)の大きさから出発し、5㎜程度の大きさになったころから発見が可能になります。 がんは胃壁の外に向かって、粘膜下層、筋層、漿膜下層(しょうまくかそう)、漿膜へと徐々に深く広がり始めます。がんの深さが粘膜下層までのものを「早期胃がん」、粘膜下層を超えて筋層より深くに及ぶものを「進行胃がん」といいます。 早期胃がんは、診断・治療上の必要から、その病変部の表面の形状によって隆起型、表面隆起型、表面陥凹(かんおう)型、陥凹型に分類されます。 早期胃がんに特有の症状はありません(多くの場合、無症状です)。胸やけやげっぷ、食欲不振など胃炎とよく似た症状がでるケースもありますが、これは粘膜の炎症に関係したものです。 暴飲暴食や香辛料など刺激の強い食品、薬、ストレスなどが原因で胃粘膜に急性の炎症がおきた状態です。主な症状はみぞおちの下辺りの痛み、吐き気や嘔吐ですが、時に吐血・下血(血便)がみられます。 ストレスなどが原因で胃の粘膜がただれ、深い欠損が生じた状態です。重症になると胃壁に穴があく(穿孔(せんこう))こともあります。みぞおちの下辺りの痛み(食後1~2時間に増強)、胸やけ、げっぷなどが典型的な症状で、吐血・下血がみられることもあります。 結腸に発生するがんで、発生部位により右側結腸がん(上行結腸がん)、左側結腸がん(下行結腸がん、S状結腸がん)と呼ばれます。とくにS状結腸にはがんができやすく、直腸がんと合わせて大腸がん全体の約7割を占めます。 多くの場合、初期には無症状です。この部位にある内容物(便)は液状であり、比較的腸管が太いため、がんができても閉塞することはあまりありません。ただし、進行すると右下腹部のしこり、便秘や下痢、黒色便、貧血などの症状がみられます。 初期症状は下血(血便あるいは血液と粘液が混じった粘血便)です。この部位にある内容物(便)は固形で腸管も細いため、がんができると狭くなったり閉塞することがよくあります。そうなると便秘と下痢を繰り返したり、腹痛がしたり、便とガスが出なくなったりします。 盲腸の下にある腸管の一部・虫垂が細菌やウイルスに感染して炎症をおこし、化膿した状態です。主な症状は腹痛(初期にみぞおちやへその辺りから痛みだし、右下腹部へと移動)、吐き気、嘔吐です。炎症が進むにつれ、37~38℃の発熱がみられます。 大腸の粘膜から発生する隆起した突出物(腫瘤)を大腸ポリープといいます。 大腸ポリープは、がん化することはない"非腫瘍性ポリープ"とがん化する"腫瘍性ポリープ"に大別されます。 非腫瘍性ポリープには、若年性ポリープ(幼児、小児の直腸にできる)、炎症性ポリープ(大腸炎が治る過程でできる)、過形成ポリープ(高齢者の直腸にできる)があります。 腫瘍性ポリープは腺腫ともいいます。大腸ポリープの約8割は腺腫です。腺腫のほとんどが1cm以下の大きさですが、2cm以上に成長するとがん化の可能性が高くなります。大腸がんの多くはこの腺腫から発生すると考えられています。 大腸ポリープの形状は、茎のあるものや扁平なものまでさまざまです。加齢とともに増加する病気で、多くは無症状ですが、まれに下血がみられます。 大腸の終末部・直腸にできるがんです。固形状になった便が病変部を刺激するため、早期に下血(血便、粘血便)がみられることがよくあります。がんが大きくなって腸管を詰まらせると便秘と下痢を繰り返したり、排出された便が普段より細くなります。また、がんがあるため、排便しても腸に便が残っている感じがします。