あ【亜】

日本の詩雑誌。大正13年(1924)11月、安西冬衛、北川冬彦、滝口武士らが中心となり中国の大連で創刊。短詩、新散文詩の試みなど、昭和初期の日本のモダニズム詩の発展につながる実験的作品の発表の場...

アイ‐アール‐イー【IRE】

《Investigative Reporters and Editors》米国の調査報道記者編集者会。公的調査の遅れている事件を独自に調査・分析して報道する、新聞・雑誌・放送記者および編集者の組織。

アイ‐アール‐シー【IRC】

《International Red Cross》国際赤十字社。赤十字国際委員会(ICRC)、国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)、各国赤十字社の総称。

あいうえお‐さくぶん【あいうえお作文】

言葉遊びの一。五十音の各行や物の名など、一音ずつ順に使って文を作ること。また、その文。大喜利の一演目として行われることが多い。→折句 [補説]拗音および促音は、一音または別々の音(直音)として扱...

アイ‐エス‐エス‐シー‐シー【ISSCC】

《International Solid-State Circuits Conference》国際固体素子回路会議。半導体に関する世界最大の国際会議。半導体の最新の技術に関する発表が行われる。I...

…への入会者

a new member of …《新入会員》

挨拶

1〔会釈〕a greeting;〔敬礼〕(a) salutation;〔軍人の〕a saluteあいさつを交わすexchange greetings/〔頭を下げて〕bow to each oth...

愛読

私は彼の小説を愛読したI loved reading [to read] his novels.彼は太宰治を愛読しているOsamu Dazai is his favorite author.この...

あいどくしゃ【愛読者】

a devoted reader;〔定期的な〕a regular reader;〔雑誌・新聞の〕a subscriber漱石の愛読者an ardent [a devoted] reader of...

青写真

I〔設計図〕a blueprint新しいビルの青写真を作るmake [draw up] blueprints for the new buildingII〔計画〕その計画は青写真のまま終わってし...

さいしん【最新】

[共通する意味] ★物事が初めて現れるさま。[使い方]〔新しい〕(形)▽新しい年を迎える▽この魚はまだ新しい〔真新しい〕(形)▽仕立ておろしの真新しい着物▽ぴかぴかの真新しい自動車〔最新〕▽この...

めあたらしい【目新しい】

[共通する意味] ★物事が初めて現れるさま。[使い方]〔新しい〕(形)▽新しい年を迎える▽この魚はまだ新しい〔真新しい〕(形)▽仕立ておろしの真新しい着物▽ぴかぴかの真新しい自動車〔最新〕▽この...

あらた【新た】

[共通する意味] ★物事が初めて現れるさま。[使い方]〔新しい〕(形)▽新しい年を迎える▽この魚はまだ新しい〔真新しい〕(形)▽仕立ておろしの真新しい着物▽ぴかぴかの真新しい自動車〔最新〕▽この...

まあたらしい【真新しい】

[共通する意味] ★物事が初めて現れるさま。[使い方]〔新しい〕(形)▽新しい年を迎える▽この魚はまだ新しい〔真新しい〕(形)▽仕立ておろしの真新しい着物▽ぴかぴかの真新しい自動車〔最新〕▽この...

ざんしん【斬新】

[共通する意味] ★物事が初めて現れるさま。[使い方]〔新しい〕(形)▽新しい年を迎える▽この魚はまだ新しい〔真新しい〕(形)▽仕立ておろしの真新しい着物▽ぴかぴかの真新しい自動車〔最新〕▽この...

いちしんきげん【一新紀元】

新しい時代の始まり。古いことが終わりを告げ、新たな時代が始まる最初の年。▽「新紀元」は新時代の最初の年のこと。

かけいやぼく【家鶏野鶩】

古いものを嫌い遠ざけて、珍しく新しいものを好むたとえ。また、身近なものや良いものを嫌い、遠くにあるものや悪いものを好むたとえ。また、良い筆跡と悪い筆跡のたとえ。家に飼っているにわとりを嫌って、野生のあひるを好む意。▽「野鶩」は野生のあひる。「家鶏」は身近なもの、良いもの、古いもののたとえ。「野鶩」は遠くのよそにあるもの、悪いもの、新しいもののたとえ。「家鶏を厭いとい(賤いやしみ)、野鶩を愛す」の略。また「野鶩」は「野雉やち」(野生のきじ)ともいう。

ざんしんきばつ【斬新奇抜】

物事の着想が独自で、それまでに類をみないほど新しいさま。それまでにないほど新しく、思いもよらないほど変わっているさま。▽「斬新」は発想が独自で、それまでに類がないほど新しいさま。「奇抜」は、普通の人が思いもよらないほど変わっているさま。また、他に抜きんでてすぐれているさま。

しんきゅうこうたい【新旧交替】

新しいものが、古いものに取って代わること。新しい物事が流行し、古いものがすたれること。また、新しい人や物事が、主たる地位や立場に就くこと。

めんもくいっしん【面目一新】

世間の評判が一新して、それまでとは違う高い評価を得ること。また、外見や内容が全く新しく変わること。▽「面目」は世間に対する体面の意。「一新」はすっかり新しくなること。「目」は「ぼく」とも読む。

すぎむら‐そじんかん【杉村楚人冠】

[1872〜1945]新聞記者・随筆家。和歌山の生まれ。本名、広太郎。東京朝日新聞に入社し新聞事業の近代化に尽力。著「最近新聞紙学」「へちまの皮」など。

たかた‐みのる【高田実】

[1871〜1916]新派俳優。東京の生まれ。川上音二郎一座に入り、のち河合武雄・喜多村緑郎・井上正夫らと新派全盛時代を生み出し、「新派の団十郎」といわれた。

はなやぎ‐しょうたろう【花柳章太郎】

[1894〜1965]新派俳優。東京の生まれ。本姓、青山。喜多村緑郎の門下。昭和14年(1939)新生新派を結成。第二次大戦後は劇団新派の統率者となり、新派の女方芸を完成させた。代表的な舞台に「...

むらやま‐りょうへい【村山竜平】

[1850〜1933]新聞経営者。三重の生まれ。明治14年(1881)大阪で「朝日新聞」を譲渡され、経営に専心。また、明治21年(1888)、「東京朝日新聞」を創刊し、のちに東西の朝日を合併した。

もとやま‐ひこいち【本山彦一】

[1853〜1932]新聞経営者。熊本の生まれ。明治36年(1903)大阪毎日新聞社長に就任。明治44年(1911)東京日日新聞を買収・統合し、朝日新聞と並ぶ全国紙へ発展させた。

花粉症の仕組みと人体への影響(スギ花粉皮膚炎)

免疫が花粉に対して過敏に反応し(アレルギー反応)、多彩な症状が現れるのが花粉症です。さまざまな植物の花粉で花粉症がおきますが、代表格は"スギ花粉"です。 スギ花粉症がわが国で初めて報告されたのは昭和30年代終盤。以来、毎春、スギ花粉に悩まされる人(とくに小児)が増加しているといわれます。その要因の一つとして、国産木材の利用低迷などにより伐採が進まず、花粉を多くつける樹齢30年以上のスギ林が増加―。スギ花粉飛散量が増えたことがあげられます。 花粉症は、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患をもつ人、あるいは家族に何らかのアレルギーがある人がなりやすいと考えられています。 また、今まで花粉症になったことがない人でも、大量の花粉にさらされると免疫が花粉に過敏に反応するようになり、花粉症を発症しやすくなります。 花粉症は、まず体内で以前侵入した花粉を"悪者"と記憶する「感作(かんさ)」という状態がつくられたところへ、新たに花粉が侵入してきた際に発症します。鼻の粘膜に花粉がつくと、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状が現れます。目(結膜)の粘膜に花粉がつくと、目のかゆみや涙目、充血などの症状が現れます。大半はこのような目や鼻の症状を訴えるため、「花粉症は目や鼻の病気」と思われがちです。しかし近年、前述の症状以外に、咳や頭痛、全身倦怠感、発熱などを伴うことがあることが知られるようになり、現在、「花粉症は全身性疾患だ」と考えられています。 花粉症の多彩な症状のなかで、最近、とくに注目されているのが"スギ花粉皮膚炎"です。目の周りや頬、あるいは首の皮膚がカサカサして赤い斑点ができ、かゆみが現れます。多くの場合、ジュクジュクした湿疹にはならず、軽症のまま軽快します。また、春以外の季節には見られないことも特徴です。 スギ花粉皮膚炎は、皮膚に花粉が触れることによって発症します。本来、皮膚の一番外側にある角層が花粉などの異物を通さないバリアとして機能し、健康な皮膚が保たれていますが、乾燥などで角層のバリア機能が弱まってしまうと花粉が角層の奥へ侵入してアレルギー反応が出現、スギ花粉皮膚炎がおきる、と考えられています。 ①免疫を担う細胞の一つであるマクロファージが侵入してきたスギ花粉を食べ、「これは敵だ」という情報を、T細胞に伝える ②T細胞が、マクロファージから受け取った敵の情報をB細胞に伝えると、B細胞は「スギ特異的IgE抗体」をつくる ③抗体は粘膜などに存在する肥満細胞と合体する(これを感作という) ④再び侵入したスギ花粉が抗体と結合すると、肥満細胞から化学物質が出てアレルギー症状が出る

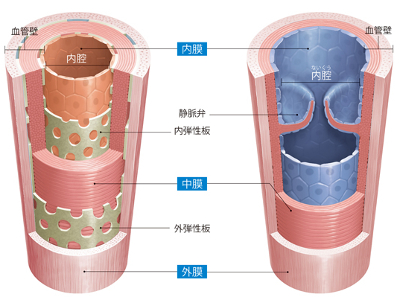

血液循環と血管の構造

血液循環を構成する2つのルート―。その1つは、心臓の左心室から大動脈に拍出された血液が、中動脈→小動脈→細動脈→微細動脈→毛細血管の順に進んで全身を流れ、微細静脈→細静脈→小静脈→中静脈→上大静脈・下大静脈へと合流を繰り返しながら右心房に戻ってくる「体循環」です。 体循環で血液がからだを一周する時間は、約20秒といわれています。このわずかな時間で、血液は左心室を出発し、からだ中を巡りながら必要な部位でガス交換、すなわち酸素を届け、不要な二酸化炭素を引き取って右心房に戻ってきます。 もう一方のルートは、右心房→右心室→肺動脈を経由して肺に入り、肺静脈を通って左心房に戻ってくる「肺循環」です。このコースは、右心房を出てから3~4秒という短時間で血液が心臓に戻ってきます。 肺循環では、体循環のルートを通って心臓に戻ってきた血液から、二酸化炭素や老廃物などを取り除いて、再度、酸素を多く含んだ新鮮な血液に再生するため、肺のなかでガス交換を行ったのち、心臓へと戻します。 肺循環を終えた血液は左心房、左心室を経由して大動脈から再び体循環のルートへと進みます。 血液は、常に体循環、肺循環を交互に繰り返して体内を循環しているのです。 血管は血液が流れるパイプラインであり、パイプの内側にあたる"内腔"と、パイプの外壁となる"血管壁"からできています。 動脈と静脈では構造的な差異が若干あり、まず動脈は内腔が狭く、内側から、薄い「内膜」、厚い「中膜」、「外膜」の3層の膜が重なる厚い血管壁に囲まれ、弾力性に富んだ構造になっています。 また、太い動脈と細い動脈では、それぞれ役割が異なります。大動脈のように太い動脈は、弾力性に富んで心臓からの強い血流を受け止めて、血流を和らげる役割を担います。俗に"弾性血管"と呼ばれています。 細い動脈は"抵抗血管"とも呼ばれ、心臓からの圧力に抵抗して血液量を調整しています。心臓から送られてきた血液を、どこにどれだけ流すのかを分配します。 一方、静脈は体循環から心臓に戻る血液のラインで、体内の二酸化炭素や老廃物を吸収した血液が流れています。動脈同様に3層の膜で血管壁を形成していますが、内膜、中膜ともに薄く、平滑筋や弾性線維も少ないため、血管壁の弾力が強くありません。 静脈を流れる血液は体内の約75%。血管の数も動脈より多く、太いため、逆流を防ぐために弁がついています。さらに手足の筋肉の動きを"血液の流れをサポートするポンプ"として利用し、ゆるやかなスピードで心臓に血液を戻します。 これら動脈と静脈の間には、直径1mmにも満たない(約1/100mm)毛細血管が無数にあり、両者間を網の目状に走っています。 毛細血管の血管壁は、動脈や静脈に比べて薄く、内皮細胞、基底膜、周皮細胞などからできています。平滑筋はありません。

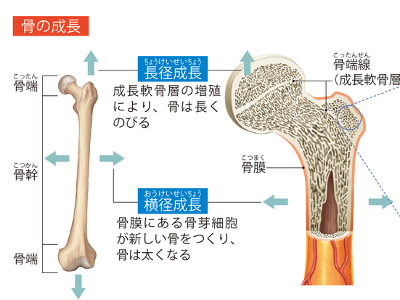

血液を生み出す骨の作用

骨の中心部には、骨髄腔(脊柱管)と呼ばれる空洞があります。この骨髄腔のまわりには、スポンジのような隙間のある組織があり、そこに赤い色をした骨髄が詰まっています。これが血液の生成にかかわり、別名造血器官と呼ばれる、「赤色骨髄」です。なお、骨髄には黄色い骨髄、すなわち黄色骨髄というものもあります。これは、赤色骨髄が脂肪の増加により黄色くなり、造血機能を失った骨髄です。 赤色骨髄が血液の生成にかかわる所以は、"血球芽細胞"がつくられているからです。 血液中には、酸素を運搬する赤血球をはじめ、止血を担う血小板、体内に侵入したウイルスなどを排除するしくみ-免疫を担当する白血球などの血液細胞が含まれていますが、血球芽細胞は将来、これらすべての血液細胞になりうる能力をもった細胞です。 血球芽細胞はさまざまな因子の作用を受け、赤血球、血小板、白血球などに変化し、血液中に流れ出ていきます。 骨は成分の約6割をリン酸カルシウムや炭酸カルシウム、リン酸マグネシウムなどの無機塩類で占めていますが、発育に伴って長く太く成長していきます。 骨の端を「骨端」、上と下の骨端に挟まれた部分を「骨幹」といいます。子どもの骨には上下両方の骨端と骨幹の境目あたりに、軟骨が集まった成長軟骨層が存在します。この部位の軟骨は増殖しながら、やがて骨に置き換わります。これによって骨が長くなるのです。 一方、骨膜にある骨芽細胞は、骨膜の内側に新しい骨をつくり、骨を太くしていきます。 この2つのメカニズムにより、常に新しい骨がつくられ成長していくのが骨の新生です。 では、骨の新生以前にあった古い骨はどうなるのかというと、破骨細胞という細胞が破壊します。 骨の新生と破壊、相反する細胞がバランスよく働くことで骨は新陳代謝を図り、常に再構築されています。成長期においては新生が上まわるため骨を成長させているわけです。 骨折の直後には、骨の血管から出血した血液が固まり、折れた骨の隙間を一時的に埋めます。その後、折れた部分の骨膜に骨芽細胞が集まり、増殖して網目状になり、仮骨(線維組織)をつくります。この仮骨がカルシウムの沈着で徐々に硬くなり、破骨細胞により再吸収され、元の形状に修復されます。