あ【亜】

日本の詩雑誌。大正13年(1924)11月、安西冬衛、北川冬彦、滝口武士らが中心となり中国の大連で創刊。短詩、新散文詩の試みなど、昭和初期の日本のモダニズム詩の発展につながる実験的作品の発表の場...

ア

1 「アジア」の略。「東南—」 2 「アフリカ」の略。「南(なん)—」 3 「アメリカ」の略。「北—大陸」 4 「日本アルプス」の略。「中央—」

あい【間】

1 物と物とのあいだ。「—の小門(くぐり)を開けて」〈木下尚江・良人の自白〉 2 ひと続きの時間。あいま。「喜ぶ—は少なくて」〈露伴・日ぐらし物語〉 3 「間駒(あいごま)」の略。 4 「間狂言...

あい‐あい【曖曖】

[ト・タル][文][形動タリ]うす暗くて、はっきりしないさま。また、おぼろにかすんでいるさま。「この—たる日光に浴していると」〈芥川・煙草と悪魔〉

アイ‐アール‐エス【IRS】

《Internal Revenue Service》内国歳入庁。米国の連邦政府機関。日本の国税庁に相当。

相変わらず

〔以前と同様〕as before;〔いつもと変わらず〕as ever, as usual, as always彼女は相変わらず彼に好意を持っていたShe was as fond of him a...

挨拶

1〔会釈〕a greeting;〔敬礼〕(a) salutation;〔軍人の〕a saluteあいさつを交わすexchange greetings/〔頭を下げて〕bow to each oth...

間

1〔二つの物・場所にはさまれた部分〕between間にテニスコートのある二つの建物two buildings with a tennis court 「in between [between t...

IDカード

ID [identity, identification] card[参考]日本語でもカタカナ表記は少なく、IDとすることが多い。

相伴う

1〔連れ立つ〕go with ((a person));〔人を連れて行く〕take ((a person to)) ⇒ともなう(伴う)2〔一緒に現れる〕このチームは名実相伴った日本一だThis ...

ごらいこう【御来光】

[共通する意味] ★太陽が東の空に上り始めること。[英] sunrise[使い方]〔日の出〕▽今日の日の出は午前四時五分でした▽日の出の勢い(=勢いの盛んな様子)〔御来光〕▽富士山頂で御来光を拝...

ひので【日の出】

[共通する意味] ★太陽が東の空に上り始めること。[英] sunrise[使い方]〔日の出〕▽今日の日の出は午前四時五分でした▽日の出の勢い(=勢いの盛んな様子)〔御来光〕▽富士山頂で御来光を拝...

しゅくじつ【祝日】

[共通する意味] ★祝うべき日。特に国が定めた祝いの日。[英] a national holiday[使い方]〔祝日〕▽国民の祝日〔祭日〕▽今日は神社の祭日で通りも賑(にぎや)かだ〔祝祭日〕▽土...

はたび【旗日】

[共通する意味] ★祝うべき日。特に国が定めた祝いの日。[英] a national holiday[使い方]〔祝日〕▽国民の祝日〔祭日〕▽今日は神社の祭日で通りも賑(にぎや)かだ〔祝祭日〕▽土...

しゅくさいじつ【祝祭日】

[共通する意味] ★祝うべき日。特に国が定めた祝いの日。[英] a national holiday[使い方]〔祝日〕▽国民の祝日〔祭日〕▽今日は神社の祭日で通りも賑(にぎや)かだ〔祝祭日〕▽土...

しゅくやむび【夙夜夢寐】

一日中。朝から晩までいつもいつも。また、寝ても覚めても思うこと。一日中、頭を離れず思い続けること。▽「夙夜」は早朝から夜遅くまで。一日中。「寐」はねる意。「夢寐」は寝て夢を見ること。寝ている間のこと。

しゅんじつちち【春日遅遅】

春の日が長く、暮れるのが遅いさま。春の日がうららかでのどかなさま。▽「遅遅」は日が長く、のどかなさまをいう。

せきじつるいきゅう【積日累久】

役人などが年功を積むこと。また、日数を重ねること。▽「積日」は多くの日数を経ること。多くの日数の意。「累」はかさねる意。中国前漢の董仲舒とうちゅうじょが官吏の昇格について、「現在は昔のようにその才能によらず、年功だけで昇格させているから人材が育たない」と武帝に上申した中で用いた語から。

にちりょうげったい【日陵月替】

日に日に衰退していくこと。▽「陵」は丘、また衰える、廃れる意。「替」は廃れることで、丘がだんだん低くなるように衰えること。「日~月~」は日に日にそうなっていくこと。「日ひに陵りょうし月つきに替たいす」と訓読する。

にっしんげっぽ【日進月歩】

日に日に、絶えず進歩すること。進歩の度合いが急速であること。▽「日~月~」は日に日にそうなっていくこと。ここでは「進歩」という一つの単語を二つに分けて、日に月に進歩するという意を表す。

おかくら‐てんしん【岡倉天心】

[1863〜1913]美術評論家・思想家。横浜の生まれ。本名、覚三。フェノロサに師事。東京美術学校開設に尽力し、のち校長となる。日本美術院を創立し、明治日本画家の指導者として活躍。その後ボストン...

キーン【Donald Lawrence Keene】

[1922〜2019]日本文学研究者。米国の生まれ。古典から近代文学に及ぶ、日本文学の研究・翻訳に尽力。特に、海外への日本文学紹介に大きな業績を残した。平成24年(2012)に日本国籍を取得。通...

チェンバレン【Basil Hall Chamberlain】

[1850〜1935]英国の日本学者。号は王堂。明治6年(1873)来日。東京大学で博言学を講じ、日本語・日本文化を研究した。同44年離日。著「英訳古事記」「日本近世文語文典」「日本口語文典」な...

ナウマン【Edmund Naumann】

[1854〜1927]ドイツの地質学者。明治8年(1875)日本政府に招かれて来日、同18年帰国まで東大で地質学を教授。日本列島の地質構造を調査し、フォッサマグナによって東北日本と西南日本に分け...

モラエス【Wenceslau de Moraes】

[1854〜1929]ポルトガルの海軍軍人・日本文化研究家。明治31年(1898)来日、神戸・大阪領事となり、日本女性と結婚し、のち徳島に永住。日本の民俗・文化を海外に紹介した。著「日本通信」「...

クレアチニン検査の目的

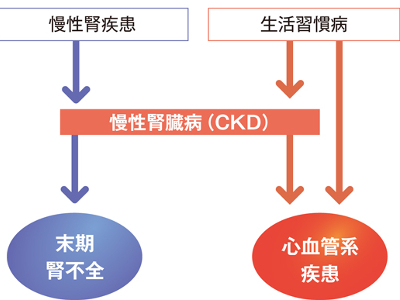

腎機能低下の有無をチェック 血液中のクレアチニンの測定は、腎機能の低下を調べるために重要な検査の一つです。 クレアチニンの尿への排泄が障害されると、血液中のクレアチニンが上昇します。 クレアチニンが高値になるということは、腎臓の排泄機能が低下しているということです。 検査値が高ければ高いほど、腎臓の障害の程度も高いことを示します。 クレアチニンは採血するだけで測定できる簡便な検査なので、腎機能や腎糸球体機能のスクリーニング検査としてよく用いられます。 ただし、高齢者や筋ジストロフィー、長期間病気で休んでいる人などで筋肉量が落ちていると、腎機能が低下していてもクレアチニンが基準値範囲内になることがあります。 また、初期の腎機能低下の場合は、血中クレアチニン値だけでは不十分です。 診断にあたっては、腎糸球体機能をよりくわしく調べるクレアチニン・クリアランスを行います。 クレアチニンは筋肉量に比例するため、男性は女性に比べてやや高めの数値となります。 男性で1.1~1.2mg/dl、女性で0.8~0.9mg/dlになると経過観察が必要とされ、男性で1.3mg/dl、女性で1.0mg/dlを超えると、精密検査または治療を要します。 クレアチニンが基準値を超えて高値になる場合は、急性腎炎、慢性腎炎や糖尿病腎症など腎実質障害が疑われます。 そのほかにも、前立腺肥大や腎結石、腎盂腎炎などによる尿路閉塞性疾患、尿管結腸吻合、火傷や脱水などで血液が濃縮されたときに高値を示します。 一方、尿崩症、妊娠、筋ジストロフィーなどでは、基準値を下回る低値になります。 腎臓病で定期的に透析を受けている患者は年々増加する傾向にあり、今やその数は29万人以上にものぼっています。 原因を疾患別に見てみると、もっとも多いのは糖尿病性腎症と慢性糸球体腎炎で、この2つの疾患で全体の7割以上を占めています。そのほかにも、慢性腎盂腎炎や腎硬化症などの患者が透析を受けています。 透析とは、腎不全に陥り機能が低下した腎臓の代わりに、血液中の老廃物を除去する療法です。1回の治療に3~5時間を要し、1週間に2~3回の治療を受けなければなりません。 腎不全とは、腎機能が正常の30%以下に低下した状態をいい、数時間から数日で発症する"急性腎不全"と、数カ月から数年かけてゆっくり進行する"慢性腎不全"があります。 慢性腎不全は、慢性腎炎や糖尿病性腎症、慢性腎盂腎炎などが進行しておこります。 慢性腎炎や糖尿病腎症で障害された腎機能は、元に戻ることはなく、治療は病気の進行を遅らせることを目的に行われます。 しかし、腎機能が正常の10%以下になると、透析治療を余儀なくされます。 近年は、生活習慣病が背景となって腎機能の低下が持続する慢性腎臓病(CKD:ChronicKidneyDisease)が増えています。 糖尿病や高血圧、肥満、脂質異常症、高尿酸血症などの生活習慣は、脳血管や心血管だけでなく、腎臓や腎臓の血管にも負担をかけます。

血糖値検査の目的

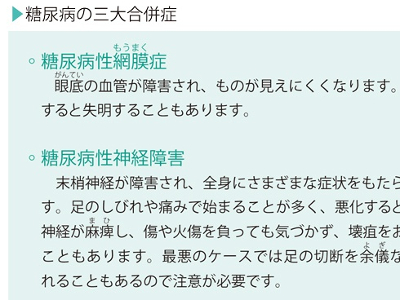

糖尿病の有無をチェック 血液中に含まれる血糖の量を示す値を血糖値といいます。血糖を調べる検査にはいくつかの種類がありますが、一般の健康診断や人間ドックで調べられるのは、「空腹時血糖値」と「HbA1c」です。いずれも高血糖、すなわち、糖尿病の有無を調べるために行われます。 空腹時血糖値は、その名のとおり、空腹の状態のときの血糖値を調べる検査です。食後は食事の影響を受けて、誰しも血糖値が上昇します。その後、インスリンが働いて、通常、食前などの空腹時には血糖値は下がります。しかし、糖尿病でインスリンの作用が低下していると、ブドウ糖が代謝されず、血糖値が高い状態がいつまでも続きます。そこで、空腹時血糖値の検査を受けるときは、9時間以上絶食したのちの空腹時に血液を採取し、血糖値を測定します。通常は、検査前日の夜から飲食を控え、翌日の朝に採血します。 血糖の状態を調べるもう一つの検査が、「HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)」です。血糖値が高い状態が長く続くと、血液中の赤血球の成分であるヘモグロビンにグルコースが結合し、グリコヘモグロビンを形成します。これが、HbA1cです。 赤血球の寿命は約4カ月といわれ、その間ヘモグロビンは体内を巡り、血液中のブドウ糖と少しずつ結びついていきます。つまり、血糖値が高い状態が長く続いていればいるほど、HbA1cも多くなるということです。 血液中のHbA1cは、赤血球の寿命の約半分くらいにあたる時期の血糖値を反映するといわれ、過去1~2カ月の血糖の状態を推定できることになります。HbA1cは、空腹時血糖値同様、採血して調べますが、食事の影響を受けないので、いつでも検査することができます。 血糖値が範囲を超えて上昇する要因としては、インスリンの分泌不足、あるいはインスリンの作用低下があげられます。健康な人では、一定濃度のインスリンが常に分泌されており、作用も安定しています。食後は血糖値が少し上昇しますが、インスリンの分泌も増加し、その働きによって血糖値は正常範囲を超えて上がらないようになっています。 ところが、インスリンの分泌量が少なかったり、分泌されるタイミングが悪かったり、インスリン抵抗性といって、分泌されたインスリンがうまく働かなかったりすると、血糖値は正常範囲を保てなくなります。このような状態はⅡ型糖尿病といい、日本人の糖尿病のほとんどがこのⅡ型糖尿病です。Ⅱ型糖尿病の原因には、遺伝的素因に加えて過食、運動不足、肥満、ストレスなどの生活習慣が大きくかかわっているといわれています。 また、糖尿病には、インスリンがほとんど分泌されないⅠ型糖尿病というものもあり、こちらは一種の自己免疫疾患であり、遺伝的体質が深く関係していると考えられています。 高血糖や糖尿病は、それ自体は命にかかわる病気ではありませんが、糖尿病のもっとも大きな問題点は合併症です。糖尿病の合併症は、細小血管合併症と大血管合併症の2つに大きく分けられます。 細小血管合併症には、「糖尿病性網膜症」、「糖尿病性神経障害」、「糖尿病性腎症」の3つがあり、高血糖によって細い血管の壁が破壊されておこります。いずれも糖尿病特有の合併症で、三大合併症と呼ばれています。 大血管合併症は、動脈硬化に由来するものです。糖尿病は動脈硬化の危険因子の一つであり、高血圧や脂質異常症、肥満などと相まって、動脈硬化を促進します。 結果、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患の引き金となります。 さらに、糖尿病で血糖コントロールの悪い人は、肺炎、腎盂腎炎、壊疽などのさまざまな感染症にもかかりやすくなります。 また、糖尿病の領域には至らなくとも、境界域にある人も合併症には要注意です。とくに食後2時間血糖値(ブドウ糖負荷試験)が境界域にある人(IGT=耐糖能異常)は、動脈硬化が進みやすく、脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まります。

血圧検査の目的

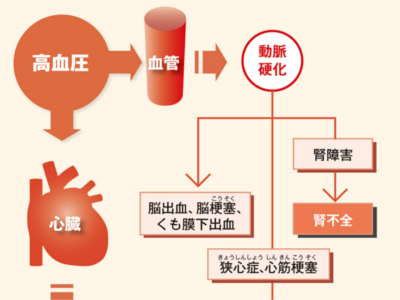

高血圧の有無をチェック 血圧検査は、高血圧の有無や高血圧をもたらす病気を調べるための検査です。心臓がもっとも強いポンプ力で血液を送り出す"収縮期"の血圧と、心臓、静脈から血液を戻す"拡張期"の血圧を測定します。 医療機関の血圧測定では、正確な数値が得られる「水銀血圧計」を用いて、上腕動脈の血圧を測定します。 上腕動脈は心臓に近く、心臓に直結する大動脈起始部の血圧が反映されるため、心臓の状態を知る重要な手がかりになるからです。 実際の検査では、上腕部にカフ(駆血帯)を巻き、カフに空気を送って締め付け、空気を抜きながら測定します。 血圧は"心拍出量"と"血管抵抗"によって決められます。 たとえば、激しい運動をしているときは、心臓は心拍数を上げて大量の血液を送り出すため、血圧が上昇します。 また、気温が低いときや精神的に緊張したときなどは、末梢血管が収縮し、血管の抵抗性が高まるため、心臓は強い圧力で血液を送り出します。結果、やはり血圧は上昇します。 逆に、睡眠中やリラックスしているときは、それほどたくさんの血液を必要としませんから、心拍数も血圧も下がっています。 こうした心臓のはたらきや血圧は、自律神経によって自動的に調節されています。運動時や興奮状態にあるときは、交感神経が優位に働き、血圧が上がります。一方、安静時には副交感神経が優位となり、血圧は下がります。 日内変動 血圧は1日のなかで数値が変動します。 一般的には起床時に大きく上昇し、昼食時にピークとなります。夕方以降はゆるやかに低下し、睡眠時はもっとも低い状態で安定します。 日常の動作、行動、生活習慣など 血圧は食事、入浴、排泄、運動時などのほか、ストレスや喜怒哀楽などの興奮状態のときに上昇します。また、喫煙や飲酒などの生活習慣も、血圧を上昇させる大きな要因となります。 環境 血圧は、寒暖の差が激しいとき(10度以上の温度差)、季節の変わり目、冬の寒さなどのストレスによって上昇します。季節では、春から夏にかけては比較的低く、秋から冬にかけて高くなります。 ほかの病気との関連 血圧は脂質異常症、糖尿病、高尿酸血症、肥満、腎臓病、ホルモンの病気などと深い関連があります。 正常範囲を超えた血圧を長期間放置していると、血圧の負担のかかる血管や臓器が障害され、さまざまな合併症がおこってきます。 合併症をもたらす代表は、動脈硬化です。動脈硬化が進行すると、とくに脳、心臓、腎臓に深刻な合併症を引き起こします。 脳の血管の動脈硬化が進むと、脳出血や脳梗塞、くも膜下出血などの危険が高まります。また、心臓では、狭心症や心筋梗塞をおこしやすくなります。 いずれも命にかかわる重大な病気です。また、腎臓の細動脈や糸球体が硬化する腎硬化症では、腎機能の低下から腎不全に至ることもあります。 日本高血圧学会では、収縮期血圧140mmHg以上、拡張期血圧90mmHg以上を高血圧とし、治療の対象とされています。しかし、メタボリックシンドロームの診断基準では、収縮期血圧130mmHg以上、拡張期血圧85mmHg以上(いずれか、あるいは両方)であれば、内臓脂肪蓄積の改善をはじめとする生活改善が必要とされています。