あい【愛】

[音]アイ(呉)(漢) [訓]いとしい めでる かなしい おしむ [学習漢字]4年 1 かわいがりいつくしむ。思いこがれる。いとおしいと思う気持ち。「愛妻・愛情・愛人・愛憎/恩愛・求愛・敬愛・最...

アイティア【(ギリシャ)Aitia】

紀元前4世紀ごろのギリシャの詩人・学者、カリマコスの著作。各地の祭礼や習俗の由来を歌った詩集で、断片が残存。別邦題「縁起詩集」。

アイヌ

《アイヌ語で人の意》北海道を中心に日本列島北部、樺太(からふと)(サハリン)・千島(クリル)列島などに居住する民族。伝統的に狩猟・漁労・採集を主とする自然と一体の生活様式をもち、吟誦形式の叙事詩...

あい‐ばさみ【相挟み】

数人で一つのものを箸(はし)で挟み合うこと。また、箸から箸へ受け渡すこと。火葬の骨揚(こつあ)げのときの習慣で、日常はこれを忌む。

アウト‐オブ‐デート【out-of-date】

[名・形動]時代遅れであること。旧式であること。また、そのさま。「—な慣習」⇔アップツーデート。

上がる

I1〔下から上に行く〕rise, go [come] up;〔登る〕climb up火山から煙が上がっているのが見えたI saw smoke rising from the volcano.彼は...

悪習

〔悪い癖〕a bad habit;〔悪い風習〕a bad custom;〔悪慣行〕a corrupt practice悪習がつく「fall into [form] a bad habit喫煙の悪...

足慣らし

I1〔歩く練習〕病後の足慣らしを始めたHe began to practice walking to get in shape again after his illness.2〔運動競技の前の...

在り来たり

ありきたりの ordinary;〔ありふれた〕commonplace;〔因習的な〕conventional;〔慣習的な〕customaryありきたりの家a commonplace [an ord...

ありきたりの

ordinary;〔ありふれた〕commonplace;〔因習的な〕conventional;〔慣習的な〕customaryありきたりの家a commonplace [an ordinary]...

しきたり

[共通する意味] ★昔からそのようにやってきていること。[英] a custom; a practice[使い方]〔ならわし〕▽揃って初詣でに出かけるのがわが家のならわしだ▽この地方独特のならわ...

ならい【習い】

[共通する意味] ★昔からそのようにやってきていること。[英] a custom; a practice[使い方]〔ならわし〕▽揃って初詣でに出かけるのがわが家のならわしだ▽この地方独特のならわ...

ならわし

[共通する意味] ★昔からそのようにやってきていること。[英] a custom; a practice[使い方]〔ならわし〕▽揃って初詣でに出かけるのがわが家のならわしだ▽この地方独特のならわ...

ふうしゅう【風習】

[共通する意味] ★ある地域などにおける生活上のしきたりやならわし。[使い方]〔風俗〕▽明治維新のころの風俗を描く▽時代とともに風俗も変わった▽風俗画〔習俗〕▽古い習俗が残っている村▽江戸時代の...

しゅうじ【習字】

[共通する意味] ★毛筆を使って文字を書くこと。[英] calligraphy[使い方]〔習字〕▽お習字を習う▽ペン習字〔書道〕▽書道の大家▽書道教室[使い分け] 「習字」は、ペンなどで書く場合...

いふうえきぞく【移風易俗】

風俗や習慣をよいほうへ導き変えること。また、風俗や習慣を改めること。▽「風俗移易(風俗を移易いえきす)」を一字ずつ分けたもの。「易」はかえる、入れかえる意。「風ふうを移うつし俗ぞくを易かう」と訓読する。

きゅうとうぼくしゅ【旧套墨守】

古いしきたりや方法などを固く守ること。また、古いしきたりなどにとらわれて融通のきかないこと。▽「旧套」は古いしきたりや形式・方法。また、ありきたりのやりかた。「墨守」は固く守ること。

じゅんぷうびぞく【淳風美俗】

人情の厚い美しい風俗や習慣。▽「淳風」は素直で、人情の厚い風俗。「俗」は風習・習慣。「淳」は「醇」とも書く。

どうせいいぞく【同声異俗】

人の生まれながらの性質・素質は同じだが、環境や教育といった後天的な要素によって、人物に差が生じること。赤子の泣き声はだれでも同じで変わりないようだが、成長すると風俗や習慣を異にするようになるという意から。教育の重要性を訴える言葉。▽「俗」は風習・習慣。

ふうせいへいぜつ【風清弊絶】

風習がよくなって、悪事や弊害がなくなること。▽「風清」は風習がよくなること。「風」は社会の気風・習俗。「弊」は悪事・害になるようなこと。「絶」は絶える意。「弊絶風清へいぜつふうせい」ともいう。

あきやま‐ぎょくざん【秋山玉山】

[1702〜1764]江戸中期の儒学者。豊後(ぶんご)の人。名は儀、字(あざな)は子羽。通称、儀右衛門。昌平黌(しょうへいこう)に学び、のち熊本藩に仕えた。時習館建設を進言。著「玉山詩集」など。

いとう‐きよし【伊藤清】

[1915〜2008]数学者。三重の生まれ。京大・学習院大教授。京大数理解析研究所所長を務めた。確率過程を研究。予測が難しい微粒子の動きを表す「伊藤の公式」とよばれる確率微分方程式は、金融工学に...

さくらだ‐じすけ【桜田治助】

[1734〜1806]江戸中期の歌舞伎作者。初世。江戸の人。俳名、左交。上方狂言にも習熟し、警句・しゃれ・風刺に富んだ明るさの中にも翳(かげ)りのある作風が特徴。4世松本幸四郎らと提携し、江戸歌...

シットウェル【Sitwell】

(Edith 〜)[1887〜1964]英国の女流詩人。弟らとともに詩の革新運動を展開。音楽のリズムを詩に生かした高踏的詩風で有名。作「ファサード」「黄金海岸の慣習」など。

(Edith 〜)[1887〜1964]英国の女流詩人。弟らとともに詩の革新運動を展開。音楽のリズムを詩に生かした高踏的詩風で有名。作「ファサード」「黄金海岸の慣習」など。  (Osbert ...

(Osbert ...

シャフツベリ【Anthony Ashley Cooper Shaftesbury】

(1st Earl of 〜)[1621〜1683]英国の政治家。下院に入り、クロムウェルに反対して王政復古に努めた。復古後、枢密顧問官・伯爵・大法官となるが、のちに解任。陰謀に参加し、大逆罪...

(1st Earl of 〜)[1621〜1683]英国の政治家。下院に入り、クロムウェルに反対して王政復古に努めた。復古後、枢密顧問官・伯爵・大法官となるが、のちに解任。陰謀に参加し、大逆罪...

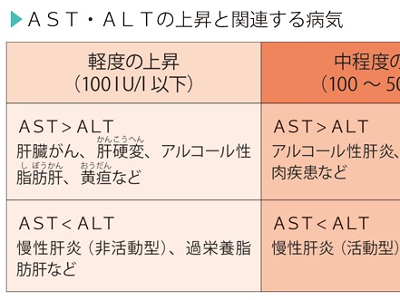

AST・ALT・γ-GTP検査の目的

肝臓・胆道などのトラブルをチェック AST、ALT、γ-GTPは、肝臓病や胆道系の病気を調べるための検査です。これらの検査だけで、肝臓病や胆道系の病気を診断することはできませんが、肝臓に障害があるかどうかを調べる第一段階の検査として、重要な意味をもつ検査です。いずれも採血して、血液中のそれぞれの値を計ります。 ASTは、心筋や肝臓、骨格筋、腎臓などに多く含まれているため、これらの臓器の細胞の障害は、血液中のASTにもすぐに反映されます。また、ALTは、とくに肝細胞の変性や壊死に敏感に反応します。そのため、肝臓病を診断するためには、ASTと肝臓の病変に敏感に反応するALTを必ず併せて調べることが重要になります。 γ-GTPは、肝臓では胆管系に多く分布しており、肝臓に毒性のある薬やアルコールに敏感に反応します。また、γ-GTPは胆道系酵素とも呼ばれており、黄疸の鑑別にも有効で、ASTやALTよりも早く異常値を示すため、スクリーニング(ふるい分け)検査としてよく用いられます。 ASTとALTに異常値が出た場合は、急性肝炎や慢性肝炎、アルコール性肝障害、肝硬変、肝臓がん、閉塞性黄疸などが考えられます。また、甲状腺機能亢進症や貧血などでも、AST・ALTが上昇します。ASTは心筋にも多く含まれているため、ASTの高値では心筋梗塞も疑われます。 ただ、両者の値は、肝細胞がどの程度壊れているかを示すものです。肝細胞の再生能力は非常に強いので、多少基準値から外れていても、壊れた分を再生できればとくに問題はありません。 また、ASTとALTは、両者のバランスを見ることも大切です。通常、ASTとALTはほぼ同じ値を示しますが、病気によってはASTとALTの比が変わってくることがあります。 γ-GTPが上昇する第1の要因は、肝臓の薬物代謝酵素が活性化していることです。 多くの薬は、肝臓のミクロゾームという部分にある薬物代謝酵素によって分解、解毒されます。γ-GTPもこの酵素の一種で、常に分解すべき物質が送り込まれていると、活性が高まり、血液中の値が上昇します。 γ-GTPの上昇にかかわる薬には、睡眠薬や抗けいれん薬のフェニトイン、鎮静薬のフェノバルビタール、糖尿病の薬、副腎皮質ホルモン薬などがあります。 また、アルコールも薬物の一種ですから、大量の飲酒を続けていると、アルコール分解酵素の活性が高まり、これを反映してγ-GTPが上昇します。 γ-GTPが上昇する第2の要因は、胆汁の停滞です。がんや胆石などで毛細胆管が圧迫されると、γ-GTPが上昇します。この傾向はASTやALTも同じなので、三者が同じように高値を示す場合は、胆道系の病気が疑われます。一方、γ-GTPだけが高値を示す場合は、第1の要因であげた薬剤性肝障害やアルコール性肝障害の可能性が高くなります。 AST、ALT、γ-GTPの検査で肝機能低下が疑われるときは、さらに詳しい検査を受けます。 肝臓病の代表ともいえる肝炎は、進行すると肝硬変、さらには肝臓がんへ発展することがあります。 AST、ALT、γ-GTPで「異常なし」の判定を受けた場合でも、大量の飲酒の習慣のある人、血糖値や血中脂質に異常がある人は、要注意です。脂肪肝が潜んでいる可能性がゼロではないからです。 脂肪肝では、とくにγ-GTPが高値を示すのですが、アルコール性肝障害でもγ-GTPが高値にならない人がおり、厚生労働省の調査によると、脂肪肝の患者のうち、γ-GTPが異常値を示したのは全体の3割強にとどまるといった報告もあります。 また本来、非アルコール性の脂肪肝は、肥満による内臓脂肪が原因で、肥満を改善したり、飲酒を制限することで回復する良性の病気です。 しかし、この脂肪肝の一部には、肝硬変に移行し、肝がんを合併する悪性のものがあります。これを非アルコール性脂肪肝炎といいます。

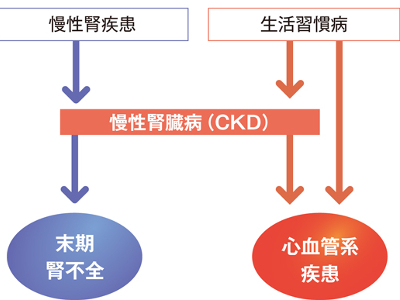

クレアチニン検査の目的

腎機能低下の有無をチェック 血液中のクレアチニンの測定は、腎機能の低下を調べるために重要な検査の一つです。 クレアチニンの尿への排泄が障害されると、血液中のクレアチニンが上昇します。 クレアチニンが高値になるということは、腎臓の排泄機能が低下しているということです。 検査値が高ければ高いほど、腎臓の障害の程度も高いことを示します。 クレアチニンは採血するだけで測定できる簡便な検査なので、腎機能や腎糸球体機能のスクリーニング検査としてよく用いられます。 ただし、高齢者や筋ジストロフィー、長期間病気で休んでいる人などで筋肉量が落ちていると、腎機能が低下していてもクレアチニンが基準値範囲内になることがあります。 また、初期の腎機能低下の場合は、血中クレアチニン値だけでは不十分です。 診断にあたっては、腎糸球体機能をよりくわしく調べるクレアチニン・クリアランスを行います。 クレアチニンは筋肉量に比例するため、男性は女性に比べてやや高めの数値となります。 男性で1.1~1.2mg/dl、女性で0.8~0.9mg/dlになると経過観察が必要とされ、男性で1.3mg/dl、女性で1.0mg/dlを超えると、精密検査または治療を要します。 クレアチニンが基準値を超えて高値になる場合は、急性腎炎、慢性腎炎や糖尿病腎症など腎実質障害が疑われます。 そのほかにも、前立腺肥大や腎結石、腎盂腎炎などによる尿路閉塞性疾患、尿管結腸吻合、火傷や脱水などで血液が濃縮されたときに高値を示します。 一方、尿崩症、妊娠、筋ジストロフィーなどでは、基準値を下回る低値になります。 腎臓病で定期的に透析を受けている患者は年々増加する傾向にあり、今やその数は29万人以上にものぼっています。 原因を疾患別に見てみると、もっとも多いのは糖尿病性腎症と慢性糸球体腎炎で、この2つの疾患で全体の7割以上を占めています。そのほかにも、慢性腎盂腎炎や腎硬化症などの患者が透析を受けています。 透析とは、腎不全に陥り機能が低下した腎臓の代わりに、血液中の老廃物を除去する療法です。1回の治療に3~5時間を要し、1週間に2~3回の治療を受けなければなりません。 腎不全とは、腎機能が正常の30%以下に低下した状態をいい、数時間から数日で発症する"急性腎不全"と、数カ月から数年かけてゆっくり進行する"慢性腎不全"があります。 慢性腎不全は、慢性腎炎や糖尿病性腎症、慢性腎盂腎炎などが進行しておこります。 慢性腎炎や糖尿病腎症で障害された腎機能は、元に戻ることはなく、治療は病気の進行を遅らせることを目的に行われます。 しかし、腎機能が正常の10%以下になると、透析治療を余儀なくされます。 近年は、生活習慣病が背景となって腎機能の低下が持続する慢性腎臓病(CKD:ChronicKidneyDisease)が増えています。 糖尿病や高血圧、肥満、脂質異常症、高尿酸血症などの生活習慣は、脳血管や心血管だけでなく、腎臓や腎臓の血管にも負担をかけます。

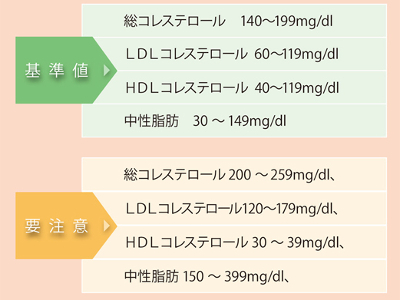

血中脂質検査の目的

脂質異常症(高脂血症)の有無をチェック 血液検査によって、血液中の「総コレステロール」「中性脂肪」「LDLコレステロール」「HDLコレステロール」を測定し、脂質異常症の有無を調べます。脂質異常症は、LDLコレステロールが過剰になる「高LDLコレステロール血症」、HDLコレステロールが少なすぎる「低HDLコレステロール血症」、中性脂肪が過剰になる「高中性脂肪血症」の3つに分類されます。 血中脂質が基準値から外れるもっとも大きな要因は、やはり生活習慣にあるといえます。高カロリーの食事、コレステール・脂肪・糖分を多く含む食品の食べ過ぎやアルコールの飲み過ぎは、コレステロールや中性脂肪を増加させます。また、運動不足は脂質の代謝能力を低下させ、中性脂肪の蓄積につながります。さらに、喫煙はHDLコレステロールを減らして、LDLコレステロールを優位にするといわれています。 そのほかの要因としては、ほかの病気が原因で、二次的に脂質異常を来す場合です。脂質異常の原因となる病気には、甲状腺機能低下症、糖尿病、クッシング症候群、ネフローゼ症候群、尿毒症、原発性胆汁性肝硬変、閉塞性黄疸、膠原病などがあげられます。また、遺伝性の高コレステロール血症や高中性脂肪血症もあります。 服用中の薬が原因で脂質異常症になることもあります。なかでも服用者がとくに多いのが高血圧に用いられる降圧薬です。そのほかにも、副腎皮質ホルモン薬、向精神薬、女性では経口避妊薬(ピル)や、更年期障害などに用いられる女性ホルモン薬などが原因となります。 高LDLコレステロール血症、低HDLコレステロール血症、高中性脂肪血症といった脂質異常は、動脈硬化を促進して、脳卒中や心臓病のリスクを高めます。 LDLそのものは、全身に必要なコレステロールを供給するという重要な役目を担っており、決して悪玉ではありません。しかし、血液中のLDLが過剰になると、LDLは動脈の内膜の傷から内部に侵入し、動脈壁に蓄積していきます。結果、動脈壁は厚く硬くなり、粥状動脈硬化が進んで行くのです。 一方、HDLは余分なコレステロールを回収してくれるので、動脈硬化を抑制します。しかし、HDLが少ないと、余分なコレステロールが十分に回収されず、たまったままになります。つまり、LDLとHDLのバランスがとれていれば、動脈硬化にはなりにくく、両者のバランスが崩れてLDLが優位になると、動脈硬化を促進してしまうということです。 また、中性脂肪が過剰になると、それに反比例するように、HDLが減ることがわかっています。さらに、中性脂肪が高くなると、LDLが小型化したLDL、「スモール・デンス・LDL」が増加します。小型化したLDLは、もっているコレステロールは少なくなるものの、動脈壁に侵入しやすくなっています。このことから、小型化したLDLは"超悪玉コレステロール"とも呼ばれており、通常のLDLよりもさらに質が悪くなっているということです。また、同じコレステロール量でも、小型化したLDLをもっている人は、心筋梗塞に3倍かかりやすいといわれています。 動脈硬化に直接悪影響を及ぼすのはLDLですが、中性脂肪も間接的に動脈硬化促進に働きます。また、HDLは低下することでLDLを野放しにし、動脈硬化を間接的に促進します。